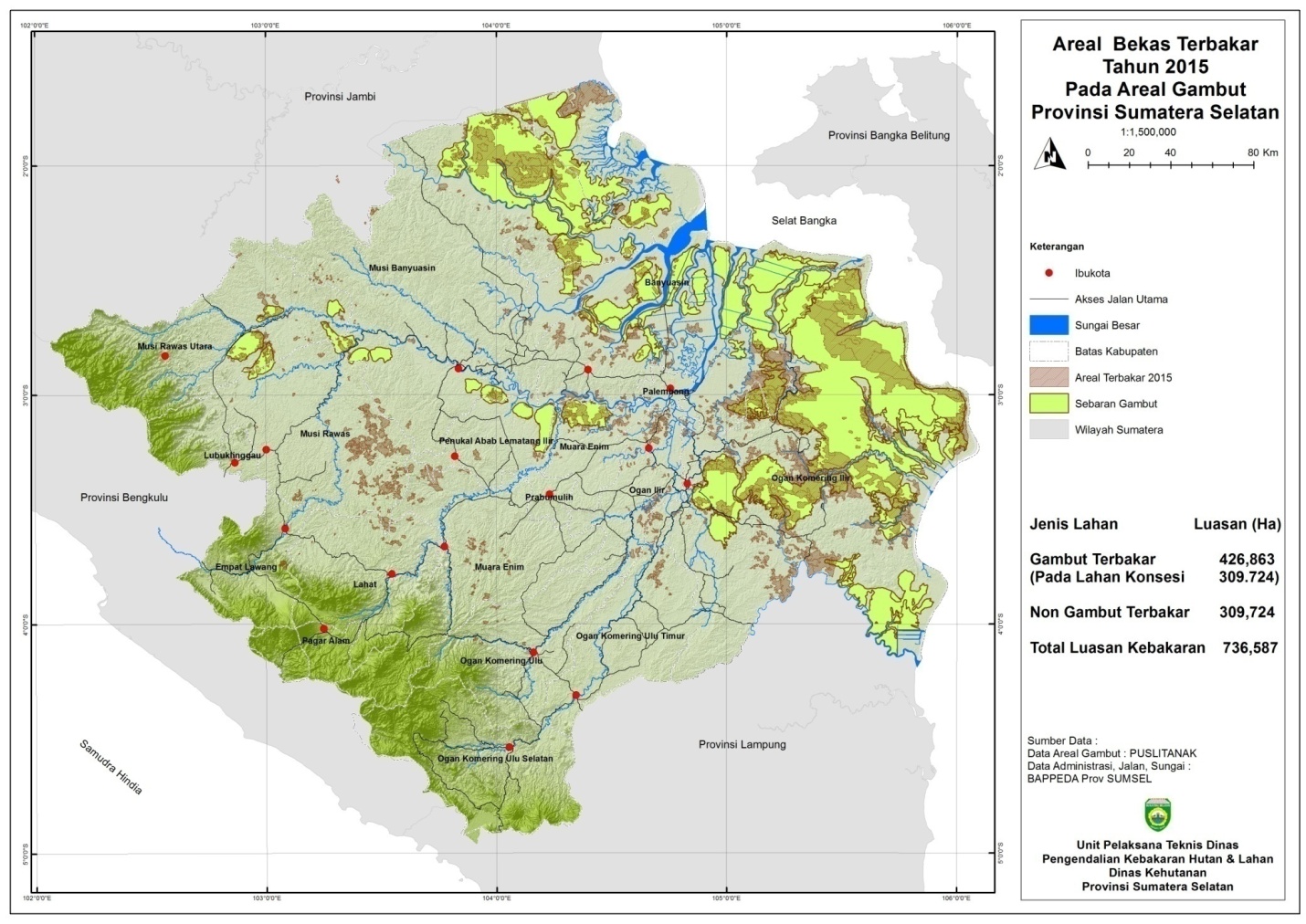

Lahan gambut yang berada di pesisir timur Sumatera Selatan (Sumsel), baik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin dan Musi Banyuasin (Muba), memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Perilaku masyarakat yang hanya memanfaatkan hasil hutan dan ikan, tanpa mengubah karakter lahan gambut, merupakan kearifan. “Guna menata lahan gambut yang saat ini mengalami kerusakan, menurut saya bukan sebatas kebijakan bersikap teknis dan hanya berorientasi ekonomi. Dibutuhkan pendekatan budaya,” kata Conie Sema, pekerja budaya dalam sebuah perbicangan dengan Mongabay Indonesia, Sabtu (11/06/2016).

Kenapa pendekatan budaya? Dijelaskan Conie Sema, masyarakat yang menetap di pesisir timur, sudah sangat paham jika wilayah tersebut memiliki sejarah panjang bagi kehidupan masyarakat di Sumsel.

“Mereka mengerti jika di masa Kerajaan Sriwijaya wilayah tersebut sangat penting posisinya. Sejak awal abad ke-20, mereka banyak menemukan benda-benda purbakala di lahan gambut. Sebagian wilayah penemuan benda-benda tersebut dipahami sebagai wilayah yang tidak boleh diganggu. Keramat,” katanya.

“Adanya perburuan harta karun saat ini, karena lokasinya berada di konsesi perusahaan yang memang sudah dibuka atau dirusak hutannya,” ujar pekerja sastra dan Ketua Teater Potlot ini.

Dijelaskan Conie, yang selama enam bulan terakhir melakukan survei ke masyarakat di sekitar lahan gambut di Kabupaten OKI, bagian dari proyek novelnya berjudul “Lebak”, dapat dikatakan masyarakat yang menetap di sekitar lahan gambut dalam atau yang lebih mendekati pantai timur, yang selama ini paling sering terbakar, tidak punya pikiran atau niat untuk memanfaatkan lahan gambut sebagai lokasi perkebunan atau pertanian.

“Jika pun ada yang memanfaatkannya sebagai sawah sonor, di gambut yang tidak dalam, itu pun hanya dilakukan beberapa warga, dan sebagian besar pendatang,” katanya. “Warga tetap menjadikan gambut dalam tempat mencari kayu dan ikan. Tapi sebagian lahan tersebut sudah tidak banyak lagi, sudah menjadi perkebunan atau HTI,” ujarnya.

Memang, pada lahan gambut yang mendekati pantai banyak dijadikan pertambakan udang dan ikan bandeng. “Tapi sekali lagi bukan dilakukan masyarakat lokal. Yang melakukannya para pendatang. Kenapa? Sebab masyarakat lokal takut kualat jika lahan yang dibuka merupakan lokasi keramat,” kata Conie.

Konsolidasi budaya

Dengan fakta tersebut, kata Conie, sebenarnya ada benteng yang dijaga masyarakat terhadap lahan gambut. “Benteng itu berupa keyakinan jika banyak wilayah keramat di lahan gambut, yang tidak boleh diganggu,” ujarnya.

Conie berkeyakinan jika upaya konsolidasi budaya, misalnya melalui berbagai kegiatan diskusi, silahturahmi, pentas seni atau penghargaan pada tradisi lokal, jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan lainnya, seperti ekonomi.

“Masyarakat di wilayah gambut itu lebih kreatif dalam mengembangkan ekonomi. Saat ini mereka tidak lagi fokus mencari kayu. Sebagian hidup makmur dengan membuka rumah-rumah walet atau menjadi bos pertambakan udang dan ikan. Mereka lebih pintar dari kita di kota dalam mencari pendapatan. Mereka tidak perlu dididik bagaimana mencari uang. Mereka sudah teruji berpuluh tahun dan umumnya makmur, yang perlu disadarkan bagaimana usaha tersebut tidak merusak lingkungan,” kata Conie.

Jika kesadaran budaya masyarakat kembali menguat dalam menyikapi gambut, kata Conie, kontrol terhadap perusahaan juga dapat diperankan masyarakat. “Apa yang lebih efektif dibandingkan penjagaan yang dilakukan masyarakat,” katanya.

Terkait pendekatan teknis, penegakan hukum, dan lainnya, justru sasaran utamanya adalah perusahaan yang beroperasi di lahan gambut. “Mereka yang harus difokuskan dalam penataan yang baik terhadap lahan gambut, melakukan restorasi, dan sebagainya. Masyarakat ini korban. Maka masyarakat harus didorong menjadi penjaga bukan pesakitan. Mereka lebih paham soal lahan gambut,” katanya.

Tetapi, apa yang disampaikan Conie ini merupakan bacaan pada masyarakat di pesisir timur Sumatera Selatan, dan masyarakat yang mendekati lahan gambut dalam atau mendekati pantai. Mungkin, pada masyarakat di wilayah gambut yang tidak dalam sangat dibutuhkan penguatan ekonomi berbasis pertanian atau perkebunan, sebab selama ini mereka hidup dari sana. “Saya yakin, ada produk budaya pada masyarakat di sekitar gambut yang arif terhadap lingkungan. Buktinya, sebelum hadirnya perusahaan pemalakan kayu, perkebunan dan HTI, lahan gambut tidak rusak di tangan masyarakat,” ujarnya.