Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuturkan, Pulau Jawa sudah mengalami krisis ekologi. Pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di pulau ini telah melampaui daya dukungnya. Akibatnya, selain intensitas bencana alam meningkat terjadi juga penurunan keanekaragaman hayati dan masalah sosial, terutama di perkotaan.

Indikasi krisis ini sudah ditemukan sejak 10 tahun lalu, berdasarkan penelitian ahli Ekologi Manusia dari Institut Pertanian Bogor, Suryo Adiwibowo. Penelitian itu kemudian diperbarui lagi lima tahun kemudian. “Hasilnya, krisis ekologi sudah terjadi, dan makin parah,” ujar Suryo saat paparan diskusi Krisis Ekologi Pulau Jawa dan Daya Tahan Sosial Menghadapinya, di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, akhir Januari lalu.

Suryo menjabarkan, faktor utama terjadinya krisis adalah meningkatnya populasi penduduk serta konsentrasi pemusatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut membuat hutan Pulau Jawa tergerus luasnya.

Luasan tutupan hutan alam Pulau Jawa pada 1800-an mencapai 10 juta hektare, namun pada 2005 menyisakan 400 ribu hektar, dan kemungkinan sekarang hanya 100 ribu hektar. Hal ini seiring dengan meluasnya lahan kritis dari 1,36 juta hekatre pada 1998, menjadi 4,1 juta hektare pada 2002. “Penyebabnya, tak lain karena kebijakan pembangunan yang tak memperhatikan daya dukung lingkungan.”

Pembangunan industri dan infrastruktur juga membuat lahan pertanian makin menyempit. Peneliti LIPI Gutomo Bayu Aji menjelaskan krisis pertanian tersebut. Selain menyusut, pertanian juga makin ditinggalkan petani dan generasi anak petani. Pada 1981 – 2002, area pertanian menyusut 600 ribu hektare. Sementara mayoritas anak petani dengan sistem pendidikan saat ini lebih memilih dunia industri. “Mereka sudah enggan menjadi petani,” ujarnya.

Faktor kemiskinan

Krisis ekologi juga tak lepas dari faktor kemiskinan dan berkurangnya lahan hutan. Kemiskinan ini terkait pada pemenuhan ekonomi ilegal seperti pembalakan dan penambangan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Mereka kemudian menempati wilayah-wilayah pinggiran perkotaan yang tak semestinya ditinggali, sebagaimana di Jakarta, Surabaya dan Semarang. “Di Semarang, karena tak ada lahan permukiman, mereka menguruk daerah pantai dengan plastik. Tentu saja kondisi ini memperburuk lingkungan,” ujar Henny Warsilah, Peneliti P2 Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Henny meneliti tiga daerah dari kacamata ekologi yakni Kamijen dan Tambak Lorok (Semarang), Kenjerean dan Bulak Banteng (Surabaya), serta Pluit dan Cilincing (Jakarta Utara). Khusus Semarang, Kamijen dan Tambak Lorok merupakan daerah terpapar banjir dan rob. Sebagian besar merupakan tanah rawa dan daerah resapan. Sementara derah resapan di Semarang bagian atas sudah terbangun permukiman, sehingga limpasan air menuju kota bawah.

Di Surabaya, Kenjeran dan Bulak Banteng yang mulanya dikenal sebagai daerah wisata esek-sesek dan pemukiman kumuh, ditata ulang kembali. Nelayan hanya direlokasi sejauh 300 meter dari pantai dan pantai bisa diakses publik. Perumahan dibangun ulang menjadi lebih permanen, lebih sehat, dan lebih indah. “Dibangun pula sentra bisnis, pasar yang memberdayakan nelayan dan tukang ikan.”

Jakarta, terutama Jakarta Utara menurut Henny, mengalami kondisi rawan bencana mulai dari penurunan tanah, banjir, rob, pencemaran air, hingga krisis air bersih. Pemerintah membuat mega proyek Reklamasi 13 pulau dan membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). “Rencana pembangunan ini akan menggusur 17 ribu lebih nelayan di wilayah itu,” ujarnya.

Degradasi kekayaan ekosistem

Keprihatinan para peneliti terhadap pembangunan dan eksploitasi di Jawa adalah makin menurunnya kekayaan ekosistem. Tak hanya di permukaan hutan, sungai, atau laut tapi juga di bawah tanah. Peneliti Biologi dan Karst LIPI, Cahyo Rahmadi menyoroti eksploitasi karst yang terus terjadi. Saat ini, luasan karst di Jawa kini sekitar 5.500 kilometer persegi atau empat persen dari total daratan. “Seharusnya sudah moratorium penambangan gamping yang sangat penting untuk ekosistem karst.”

Menurutnya, industri dan pengelolaan wisata yang kurang tepat membuat kondisi karst makin kritis. Industri mengubah segalanya, dampaknya tak hanya pada air tetapi lebih luas pada ekosistem. “Jika sumber air di bawah tanah kawasan karst hilang apakah akan terus disediakan oleh pemerintah atau industri yang menambang?”

Cahyo memaparkan, gunung-gunung karst merupakan wilayah tangkapan air untuk karst hingga lapisan lebih dalam. Air inilah yang nantinya akan menjadi sumber air di sungai bawah tanah atau gua. Sungai bawah tanah dan gua inilah yang mempunyai kekayaan ekosistem luar biasa. “Harus dilindungi, karena para makhluk hidup ini melakukan adaptasi dan evolusi. Hewan-hewan ini cukup langka dan mempunyai peran penting dalam rantai ekologi.”

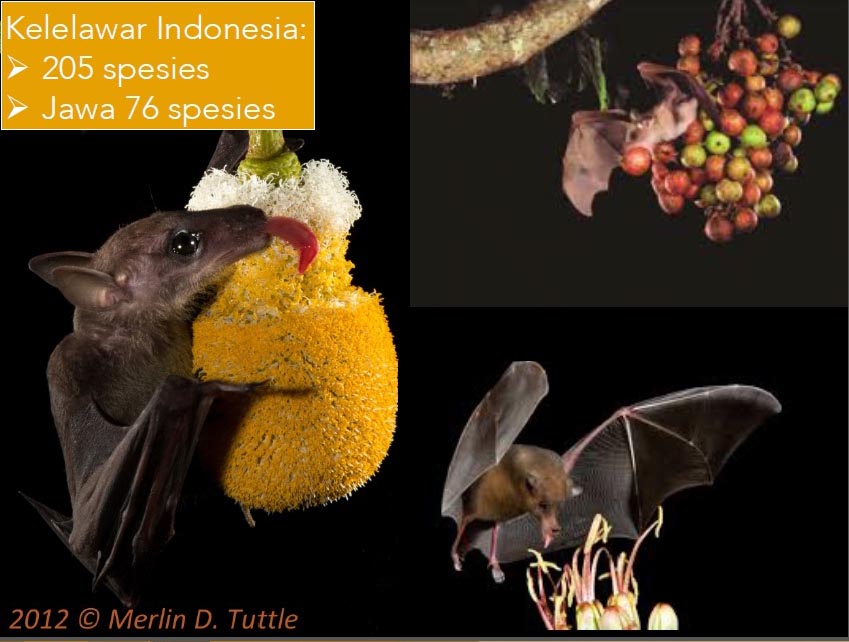

Salah satu kekayaan ekologi di kawasan karst atau gua adalah kelelawar. Di Indonesia terdapat 205 spesies kelelawar, khusus Jawa 76 spesies. Kelelawar berfungsi sebagai pengendali hama, penyerbuk, dan penebar biji.

“Secara umum, jasa ekosistem karst adalah sebagai jasa penyedia (sumber air, energi, dan daya genetik seperti mikroba); jasa pengatur (polliner dari kelelawar, iklim :penyimpan karbon); jasa budaya (wisata, pendidikan dan pengetahuan); serta jasa pendukung (siklus hidrologi, dan nutrien),” papar Cahyo.