Cukup mudah menemukan obyek wisata alam Bledug Kuwu, Grobogan. Lokasi dilewati jalan Semarang-Purwodadi. Sekitar 28 km dari arah Purwodadi, ibukota Grobogan, 87 km dari Semarang, atau 45 km dari Sragen.

Fenomena alam kebumian Bledug Kuwu langka dan menarik. Sayang kesan kurang terawat menerpa pengunjung begitu tiba di pintu masuk lokasi wisata. Meski ada ruang penjualan tiket, saya tak melihat ada petugas.

Malah saya diminta langsung masuk ke kompleks wisata Bledug Kuwu oleh juru parkir. Setelah memarkir sepeda motor, dia meminta saya membayar Rp6.000.

“Ini sudah termasuk tiket masuk,” katanya sembari menyerahkan tanda bukti parkir, akhir Juli lalu.

Saya tak bertanya lebih jauh, mengapa prosedur demikian. Mungkin meringkas alur, mungkin juru parkir itu sekaligus petugas tiket.

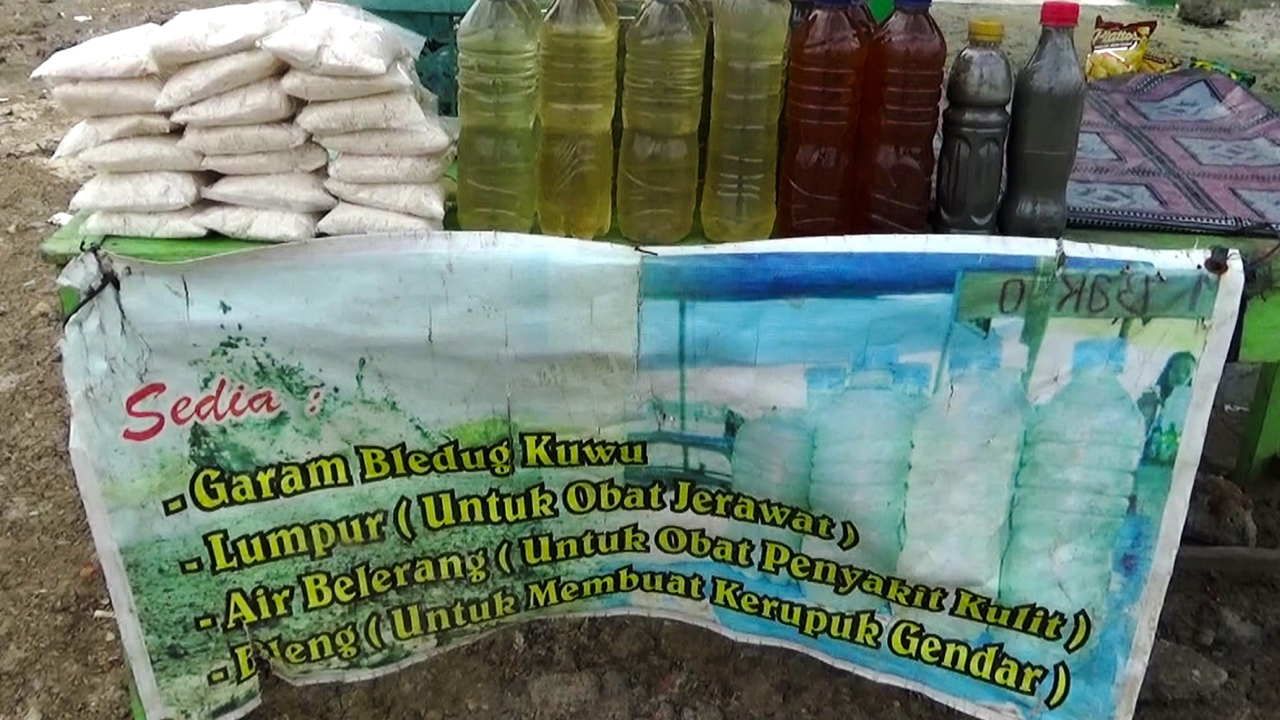

Melewati dua penjual garam dan air bleng, saya berjalan ke tengah. Tanah berwarna keabuan menghampar di depan. Retak-retak karena terik matahari. Angin yang berhembus kencang tak mengurangi rasa gerah.

Setelah berjalan sejauh 150-an meter, saya tiba di tanah yang sedikit lembek. Inilah batas aman untuk bisa menyaksikan Bledug Kuwu, letupan lumpur vulkanik fenomena alam fantastis nan langka itu.

Sekitar 100 meter di depan, gelembung lumpur diameter tiga meter tercipta setiap dua menit lalu pecah. Gelembung seperti dome itu makin besar saat hujan. Ada suara gemuruh kala gelembung itu membesar lalu meletus. Dari suara itu pula nama bledug berasal, yang berarti gemuruh bak petir. Ia terdengar tak terlalu keras.

Terlihat asap putih keluar setiap gelembung lumpur itu pecah. Selain mengeluarkan gas, letupan juga membawa air yang mengandung garam.

Agak ke timur, ada gelembung lebih kecil juga terbentuk. Frekuensi letupan dalam satu menit bisa 10 kali. Diameter sekitar satu meter.

Warga menyebut gelembung yang bisa sampai sebesar rumah itu sebagai Joko Tuwo, yang kecil dinamai Roro Denok.

Saya coba mendekati sumber letupan gelembung yang lebih kecil. Karena kurang hati-hati kaki saya menginjak lumpur lembek. Saya pun terbenam sedalam hampir mencapai dengkul. Cukup sulit ternyata melepas dua kaki yang terjebak lumpur ini.

Saya memutar kepala melihat sekeliling. Hanya ada lima pengunjung terlihat siang itu. Terik matahari menciptakan fatamorgana di hamparan lumpur.

Sekitar 50 meter dari arah saya berdiri, seorang laki-laki bercaping , dengan gayung seperti memindahkan cairan dari bagian lumpur ke dua jerigen. Setelah penuh laki-laki itu memanggulnya menjauhi timbunan lumpur.

***

Sebuah papan petunjuk mengarahkan saya ke lokasi petani garam Bledug Kuwu. Seorang perempuan tua berjalan melewati belahan bambu berjajar rapi. Kristal garam berwarna keputihan terlihat.

“Mau ambil gambar?” tanyanya. “Boleh tapi nanti saya dikasih uang untuk beli jajan.”

Sedikit kaget, tetapi saya lalu mengiyakan.

Namanya Lasiyem, umur 65 tahun, penduduk Dusun Mbladokan, Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Grobogan. Rumah dia sekitar satu kilometer dari Bledug Kuwu.

Saat saya temui dia sedang memerciki genangan air garam di klakah dari belahan bambu dengan air bleng diwadahi ngaron, terbuat dari tembikar.

Sementara alat seperti kuas yang digunakan, menurut Lasiyem, bernama kepyur terbuat dari merang. Tujuan ngepyuri agar makin banyak kristal garam terbentuk.

“Saya punya 17 batang, satu batang bisa 12 klakah,” katanya. Berarti dia memiliki 204 klakah. Masing-masing klakah sepanjang 2,5 meter.

Setelah garam terbentuk di klakah, garam dikerik dan dikumpulkan ke ember atau bronjong, dari bambu.

Lasiyem bilang, dalam satu minggu bisa menghasilkan 35 kilogram garam. “Satu kilogram Rp10.000.” Artinya, dalam satu bulan Rp1.400.000. “Itu masih dibagi 4 orang,” katanya.

Empat orang itu yang membantu dia. Mereka membantu mengalirkan air, mendorong, menjemur, dan mengantar garam ke pemesan. Konsumen ibu-ibu rumah tangga, pedagang, dan pengepul. Garam juga dijual di area wisata.

Pengunjung bisa membeli garam yang dikemas dalam plastik kecil Rp5.000. Untuk air bleng dalam botol ukuran besar Rp10.000, botol kecil Rp5.000.

Kini, petani garam Bleduk Kuwu tinggal dia sendiri. “Dulu di sana ada, sekarang sudah dibongkar. Di sana juga,” katanya menunjuk jejeran gubuk.

Gubuk-gubuk itu milik petani garam untuk menyimpan garam dan beristirahat. Kini, sudah rusak ditinggal pemilik.

Dua tahun lalu, masih ada tiga petani garam Bledug Kuwu. Pada 2010, ada enam orang. Sekitar 1990-an, jumlah sampai 50-an.

“Tak ada yang membantu,” kata Lasiyem saat ditanya mengapa tak ada petani.

Jadi petani garam, tampaknya tak lagi menarik bagi warga sekitar Bledug Kuwu. Selain tergantung cuaca, penghasilan tak sebanding dengan jerih payah.

Biasa, dia sampai di lokasi pembuatan garam pukul 9.00 pagi. Pertama-tama, menuang air garam di bak penampungan ke klakah.

Bak penampungan sedalam satu meter, panjang dua meter, dan lebar satu meter itu menampung air garam dari lumpur Bledug Kuwu.

Agar sampai ke bak penampungan, petani lebih dulu membuat parit yang menghubungkan sumber air garam di sekitar lumpur. Bukan pekerjaan mudah membuatnya. Petani harus merangkak di lumpur untuk membuat jalur air.

Untuk keperluan itu Lasiyem minta bantuan Salikan, saudaranya. Dia tak bisa membuat parit hingga ke tengah lumpur lembek dekat kawah.

Petani memilih sumber garam dari letupan kecil, karena lebih mudah dan bahaya relatif kecil. Jarak parit dari pusat letupan sekitar 10 meter, lalu berkelok-kelok memanjang hingga ke bak penampungan.

Penghujan adalah musim paceklik garam bagi Lasiyem. Kala kemarau. dia hanya memerlukan empat hari menghasilkan garam. Musim penghujan, sampai tiga minggu.

Lumpur musim hujan lebih encer, hingga makin menyulitkan bagi petani dalam membuat parit. Sebagian garam berlebih, dia simpan untuk dijual pada musim penghujan.

Lasiyem jadi petani garam sejak kecil. Waktu itu, dia sering membantu ibunya. Saat ibunya meninggal, usaha garam diwariskan kepada Lasiyem.

Kedua anaknya, tak berminat meneruskan usaha ini. Dia menghela napas. “Kalau saya tidak kuat lagi entah siapa yang akan meneruskan…”

***

Desa Kuwu terletak 53 meter di atas permukaan laut. Luas luberan lumpur mencapai 4,5 hektar. Luberan itu seperti membentuk lapisan-lapisan. Makin jauh dari titik letupan, lapisan tanah makin keras.

Grobogan sendiri diapit dua pegunungan kapur, yaitu pegunungan kapur utara di sebelah utara masuk zoba Rembang, dan Pegunungan Kendeng di selatan masuk zona Kendeng.

Menurut Rovicky Dwi Putrohari, pakar geologi dan mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) gunung lumpur Bledug Kuwu terbentuk karena ada rekahan dan tekanan dari dalam bumi yang membawa lumpur, mineral dan gas ke atas.

Garam dari Bleduk Kuwu, berasal dari air laut yang terjebak di batuan. Zaman dulu Grobogan, bahkan Pulau Jawa, masih lautan. Kandungan mineral utama garam Bledug Kuwu antara lain kalium, kalsium, natrium, dan klor.

“Sepengetahuan saya tidak apa-apa mengonsumsi garam di Bleduk Kuwu. Di tempat lain juga banyak yang memanfaatkan garam-garam seperti ini. Bahkan, kalau endapan garam (halite) bagus untuk konsumsi ketimbang garam laut,” katanya saat dihubungi Mongabay.

Garam Bledug Kuwu sudah dimanfaatkan sejak zaman Belanda. Ada beberapa foto bersejarah mengabadikan pertanian garam era itu.

“Saya masak pakai ini. Ini garam nomer satu, garam alami,” kata Lasiyem.