Pemerintah Indonesia berkomitmen penguatan standar sertifikasi sawit berkelanjutan, lewat Peraturan Presiden soal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Proses sudah berlangsung beberapa tahun ini. Meskipun begitu, kalangan organisasi masyarakat sipil khawatir, karena pembahasan makin tertutup dan tak menjawab persoalan sawit, terutama pekebun swadaya, terlebih ada beberapa poin penting masukan masyarakat sipil hilang.

”Dalam satu setengah tahun ini, (pembahasan draf) bukan jadi baik, mengalami kemunduran, tak partisipatif, berubah menjadi bussines as usual,” kata Mardi Minangsari, pegiat Kaoem Telapak, akhir Januari lalu, di Jakarta.

Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk penguatan ISPO dan kelompok perwakilan masyarakat sipil untuk industri sawit berkelanjutan menilai, proses ini anti klimaks karena tertutup hingga berpotensi terjadi pengabaian terhadap proses multipihak.

Mereka menyatakan, kelanjutan pembahasan rancangan peraturan presiden itu kian tertutup sejak September 2017. Hal ini, katanya, memperlihatkan pemerintah Indonesia tak siap dengan proses multipihak yang mereka mulai sendiri di Kemenko Perekonomian pada tahap awal.

Sejak konsultasi publik regional Juni hingga Agustus 2017, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, seyogyanya, lanjut pada konsultasi publik tingkat nasional di Jakarta.

”Seharusnya, dilanjutkan dengan konsultasi publik nasional, tetapi Kemenko Perekonomian menyelenggarakan pertemuan terbatas, malah tertutup. Kami pun susah mendapatkan akses informasi mengenai kemajuan proses itu,” katanya.

Dia pernah ambil bagian dalam pembahasan itu mempertanyakan dan mengirim surat kepada Kementerian Koordinator Perekonomian awal Desember 2017. Surat tak berbalas.

Berdasarkan draf rancangan Perpres yang Mongabay dapatkan per Januari 2018, prinsip dan kriteria dalam sertifikasi berubah pasca pembahasan tingkat regional. Begitu juga pengabaian hasil dan masukan dari konsultasi publik regional.

Perihal prinsip ketelusuran dan hak asasi manusia (HAM) hilang, padahal poin penting masukan masyarakat dari hasil konsultasi publik. Soal pengaturan posisi dan peran pemantau independen sebagai bagian dari komite sertifikasi pun direduksi.

”Secara jelas ini akan melemahkan kredibilitas sistem itu sendiri.”

Draf sebelumnya memuat aturan terkait anggota komite sertifikasi ISPO terdiri dari ketua dan anggota. Ketua adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Anggota komite sertifikasi adalah dari unsur pemerintah, profesional, akademisi dan pemantau independen (lembaga swadaya masyarakat yang konsern soal perkebunan, sosial dan lingkungan yang berbadan hukum Indonesia, atau warga Indonesia yang memiliki kepedulian bidang perkebunan).

Adapun tugas komite sertifikasi ISPO meliputi penyusunan dan pengembangan sertifikasi, pembinaan terhadap pelaksanaan serta penyelesaian berbagai masalah atau sengketa dalam penyelenggaraan sertifikasi ISPO, juga mengawasi dan mengevaluasi.

Lalu, membangun sistem informasi sawit berkelanjutan dan koordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional terkait pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO.

Berbicara ketelusuran dan HAM, Bukti Bagja, Program Manager World Resources Institute menilai, 75% sawit Indonesia masih gelap, dilihat dari luasan sawit yang memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO.

”Tidak dirujuknya prinsip HAM dalam sistem sertifikasi ISPO jelas langkah mundur,” kata Sri Palupi dari Institute for Ecosoc Rights.

Menurut dia, hal itu jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam perlindungan hutan dan gambut tersisa serta upaya memperbaiki daya saing industri sawit Indonesia.

Pemerintah, katanya, seolah membungkus penyelewengan, dimana ketelusuran dan akuntabilitas harus diketahui masyarakat tetapi tidak didapatkan.

Dengan menggabungkan prinsip perlindungan hutan alam (primer) dan gambut dalam manajemen lingkungan menjadi pengelolaan lingkungan hidup, sumber alam dan keragaman hayati tanpa merujuk kembali pada pentingnya prinsip perlindungan, katanya, jadi satu contoh hal yang melemahkan ISPO.

Dia berharap, lewat ISPO bisa meminimalisir pelanggaran HAM, baik pencegahan dan pemulihan kalau sudah terjadi.

Pekebun swadaya tak diatur

Bukti menyayangkan, kewajiban petani swadaya memperoleh sertifikasi dengan lahan kurang dari 25 hektar pun hilang.

“Rancangan ISPO versi Januari 2018 ini juga menghilangkan kewajiban sertifikasi petani swadaya, hingga mereka terdorong untuk tak memiliki sertifikasi itu.”

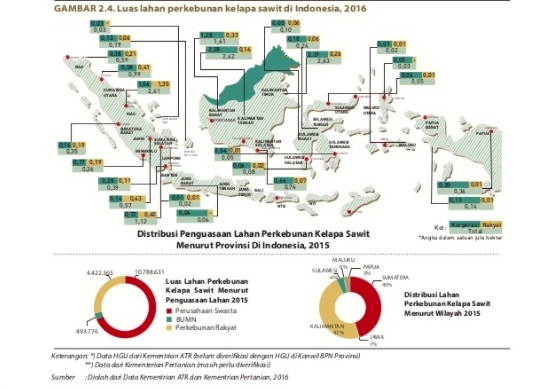

Padahal, kondisi petani swadaya jauh tertinggal. Jumlah sekitar 40% lahan sawit di Indonesia, dengan kondisi produktivitas rendah, minim akses perbankan dan berkontribusi terhadap konflik sumber alam.

Pada pembahasan draf perpres ini, katanya, ada harapan lahan petani swadaya yang tak ‘bersih’ (clean and clear/CnC) akan selesai melalui sertifikasi ISPO. Dengan poin ini hilang, katanya, pemerintah abai terhadap mereka dan tak mampu memfasilitasi permasalahan mendasar sawit.

”Siapa yang akan mengurusi mereka jika pemerintah abai? Dengan ada kewajiban ISPO diharapkan pemda melakukan pembenahan petani swadaya, hingga ada anggaran terhadap ini,” katanya.

Biaya pengelolaan kebun swadaya menuju ISPO sangatlah tinggi, sekitar Rp1,9-Rp5 juta per hektar. Biaya ini untuk mengikuti prosedur standar operasional, seperti penyediaan komponen usaha seperti lahan CnC, melapor dan membayar pajak, menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Lalu, pengaturan pestisida, monitoring dan eksternal audit. Biaya cukup mahal ini, katanya, dinilai belum mampu dilakukan petani swadaya sendirian.

Dengan masuk sertifikasi jadi ada pemetaan petani swadaya, mulai hulu hingga hilir. Pasalnya, hingga kini, terkait data dan luasan masih belum jelas.

“Petani swadaya itu cukup besar. Jika dibiarkan kelola tak berkelanjutan akan makin masif. Mereka menghadapi permasalahan pengetahuan, misal bibit, akses sumber pendanaan. Itu permasalahan besar.”

“Soal kelembagaan, cenderung tak berkelompok. Jadi dari cara bibit, teknik menanam, merawat. Itu sebab, mereka penting masuk dalam perpres.”

Menurut Palupi, sawit salah satu sandaran pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun berhadapan dengan pasar global yang memiliki kriteria tertentu. Hilangnya beberapa prinsip dan kriteria yang sebenarnya menjawab persoalan sawit, katanya, jadi pertanyaan.

Tujuan ada perpres ini, katanya, untuk menjawab persoalan ISPO—standar dengan keterimaan pasar rendah– dan upaya pembenahan tata kelola sawit agar ada perbaikan signifikan.

Dalam perjalanan, pada awal-awal tampak bagus, namun hilang di tengah jalan. Dia nilai, tak ada niat serius pemerintah padahal banyak keterlanjuran terjadi dan perlu dibenahi.

Aziz Hidayat, Kepala Sekretariat Komisi ISPO akui kewajiban ISPO bagi petani dan menyentuh rantai pasok belum bisa diterapkan dalam waktu dekat sebagai kebijakan nasional.

”Masih belum ditetapkan kapan karena perlu waktu. Kita mulai dari lahan-lahan yang akan di-replanting, akan diarahkan mengikuti proses sertifikasi ISPO,” katanya.

Dia bilang, perlu ada masa transisi dalam pembenahan sawit di Indonesia menuju berkelanjutan. ”Malaysia dengan luasan lebih rendah saja membutuhkan waktu empat sampai lima tahun.”

Kembali Bagja mengatakan, persoalan sawit sangat rumit, terutama pekebun memang membutuhkan waktu transisi. Namun, dia menggaris bawahi bahwa pemerintah perlu memulai dulu melalui kebijakan.

Kala dikonfirmasi perkembangan ISPO, Aziz tak mau berkomentar. Katanya, penyusunan itu ada di Kemenko Perekonomian.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, tak menjawab pesan maupun telepon Mongabay.

Sertifikasi ISPO

Sementara itu, per 15 Januari 2018, tercatat ada 592 pelaku usaha sawit telah bersertifikasi ISPO. Dari jumlah itu, 586 perusahaan, empat KUD/KSU kebun plasma, sisanya asosiasi kebun swadaya.

Sebanyak 454 laporan hasil audit dari 592 usaha telah diterima dan verifikasi oleh sekretariat dan tim Komisi ISPO. Sebanyak 39 laporan tahap verifikasi atau surat pengantar kelengkapan dokumen masih belum ada respon. Sedangkan, 11 laporan siap dibahas komisi ISPO dan 58 pelaku usaha masih harus menunggu karena laporan belum CnC.

Mereka belum CnC antara lain terkendala sengketa lahan, pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha (HGU), kebun pemasok belum ISPO, perubahan izin usaha perkebunan (IUP), izin pembuangan dan pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya, sampai izin pemanfaatan limbah cair.

Per Desember 2017, sertifikasi ISPO terbit ada 346 dengan luas lahan 2.041.548,8 hektar, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 8.757.839,4 ton.

Aziz ]mengatakan, 346 sertifikat ISPO yang terbit akan ada pembahasan hasil audit dalam waktu dekat.

Adapun, sekitar 60 sertifikat akan terbit pada Maret atau April 2018. ”Kalau tidak CnC, pasti akan ditunda. Sekarang, ada 60 hasil audit akan proses sertifikasi,” katanya.

Penerbitan sertifikasi ini, cepat atau lambat, bukan tergantung pada sekretariat ISPO, juga melibatkan kementerian teknis. Satu sisi pasar global mendesak sertifikasi tak hanya pada produksi, namun rantai pasok, yakni dari hulu ke hilir.

Meski demikian, hal ini masih dipersiapkan lintas kementerian dan sektor, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

”Sebenarnya sudah ada di Permentan 11 Tahun 2015 (tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Berkelanjutan Indonesia-red), namun masih belum digarap karena permentan lebih pada produksi.”

Untuk itu, katanya, perlu pembahasan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk hilir. Biodiesel dan energi terbarukan masuk di situ.

Foto utama: Hutan rusak jadi kebun sawit di Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia