Sejumlah lembaga dari Eropa, mengatakan industri sawit telah terbukti berkontribusi terhadap deforestasi. Meskipun begitu, mencari minyak nabati pengganti sawit juga bukan pekerjaan mudah. Hal ini mengemuka dalam Konferensi Internasional tentang Minyak Sawit dan Lingkungan (International Conference on Palm Oil and Environment/ICOPE) 2018 pada Jumat (27/4/18).

Konferensi dua tahunan berlangsung tiga hari ini diadakan lembaga lingkungan WWF Indonesia, perusahaan sawit Sinar Mas Agrobusiness and Food, dan lembaga riset dari Prancis CIRAD di Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca juga: Kajian KPK Temukan Masalah Sawit dari Perizinan sampai Pungutan Pajak

James Fry, Ketua LMC Internasional–lembaga konsultasi independen Eropa di bidang ekonomi dan lingkungan terutama di sektor agribisnis–, mengatakan, laporan mereka bersama lembaga 3keel untuk Komisi Eropa, ada bukti perluasan perkebunan sawit menyebabkan deforestasi, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan hilangnya keragaman hayati.

Masalah lain yang terjadi, katanya, karena perluasan kebun sawit adalah masyarakat adat dan warga lokal terpinggir. “Industri ini telah mengeksploitasi tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja anak-anak,” katanya.

Dari sisi deforestasi, katanya, 55% dari total hilangnya tutupan hutan di Indonesia pada kurun waktu 2000-2015 terjadi di hak pengelolaan hutan (konsesi) legal. Dari luas itu, sepertiga di antaranya terjadi karena perkebunan sawit.

Masalah lain juga terjadi di lahan gambut. Menurut laporan LMC International dan 3keel, sekitar 3,1 juta hektar lahan gambut telah dikonversi jadi lahan kebun sawit sampai 2015. Luas itu setara 21% luas lahan gambut di Malaysia dan Indonesia.

Di Indonesia, perkebunan sawit telah memicu kebakaran hutan. Sekitar 19% kebakaran lahan pada 2015 terjadi di perkebunan sawit. Pada dua pulau penghasil sawit Indonesia, Kalimantan dan Sumatera, 16,6% kebakaran terjadi di perkebunan sawit juga.

“Pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, untuk membuka lahan sawit juga jadi penyumbang utama gas rumah kaca,” kata salah satu kesimpulan laporan.

Sisi lain, sawit juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani kecil di negara-negara produsen sawit. Terutama, katanya, di dua negara utama penghasil sawit dunia, Malaysia dan Indonesia.

“Ini membuktikan, perkebunan sawit telah menyumbang pembangunan wilayah pedesaan. Manfaat ini, juga harus jadi pertimbangan juga ketika melihat dampak sosial dan lingkungan industri sawit.”

Dari laporan setebal 396 halaman itu, Malaysia dan Indonesia, menghasilkan sekitar 90% minyak sawit dunia. “Karena itu, membahas solusi atas masalah industri sawit tak mungkin bisa dilakukan tanpa melibatkan Indonesia dan Malaysia,” katanya.

Dari sisi pemasaran, Eropa merupakan pasar terbesar konsumen minyak sawit maupun produk turunan. Fray mengatakan, wilayah lain dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan jumlah penduduk besar seperti Tiongkok dan India juga mulai jadi tujuan pemasaran.

Permintaan sawit tinggi, katanya, hingga mustahil negara-negara Eropa menghentikan impor minyak sawit, termasuk mengganti dengan nabati lain, seperti kedelai ataupun kanola. Minyak kedelai, dulu jadi pilihan pertama sebelum tergantikan sawit, pun tak bisa jadi pilihan terbaik. Selain karena memerlukan lahan lebih luas, komoditas ini juga termasuk genetic modified organism (GMO), sesuatu yang lebih dibenci konsumen Eropa dengan alasan lingkungan.

“Konsumen di Eropa, tak akan mengonsumsi minyak kedelai karena produk GMO. Super market harus memasang label GMO di produknya dan konsumen pasti tak akan membeli,” katanya.

Dari sisi penggunaan lahan, sawit juga masih paling kecil dibandingkan minyak nabati lain yaitu kedelai, bunga matahari, dan kanola.

Dia bilang, sertifikasi sawit berkelanjutan bisa menjawab isu-isu negatif karena dampak buruk sawit dari Indonesia dan Malaysia. Beberapa model sertifikasi sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) bisa jadi jawaban.

“Indonesia juga sudah mulai serius menangani masalah akibat sawit dengan membuat kebijakan terkait deforestasi, hilangnya keragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca.”

Perlu berimbang

Pendapat serupa datang dari Manajer Program Pembangunan Berkelanjutan European Palm Oil Alliance (EPOA) Eddy Esselink. “Berdasarkan diskusi dua hari ini, terlihat banyak upaya mengatasi masalah dan memperbaiki kondisi,” katanya.

Hal itu, sejalan pula dengan terus meningkatnya permintaan minyak sawit berkelanjutan di pasar Eropa.

Esselink menyebutkan, perhatian negara-negara Eropa terhadap perlunya minyak sawit berkelanjutan mulai 2014. Beberapa negara Eropa, seperti Belanda dan Prancis, menggagas debat soal minyak sawit. Diskusi berlanjut hingga muncul Deklarasi Amsterdam pada 2016 sebagai bentuk komitmen negara-negara Uni Eropa untuk beralih ke minyak sawit berkelanjutan.

“Kami berkomitmen menggunakan 100% minyak sawit berkelanjutan pada 2020,” katanya.

Komitmen ini, disepakati anggota-anggota EPOA yang datang dari beragam latar belakang, terutama sektor industri makanan, konsumen terbesar minyak sawit. Beberapa organisasi non-pemerintah, seperti Greenpeace, Conservation International, dan WWF juga termasuk pendukung inisiatif minyak sawit berkelanjutan.

Menurut dia, rencana memboikot minyak sawit oleh sebagian produsen makanan di Eropa bukanlah jalan keluar yang tepat. Mereka harus melihat sisi lain agar lebih berimbang bahwa minyak sawit berkontribusi menghilangkan kemiskinan, salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Memboikot minyak sawit hanya akan menimbulkan masalah baru bagi negara-negara produsen.

“Sebagaimana teman-teman NGO (lembaga non pemerintah-red) bilang, no palm oil is no solution. Inilah saatnya kita bekerja sama baik dari organisasi non-pemerintah, pelaku bisnis, maupun pemerintah. Mari kita gunakan pendekatan kolaboratif.”

Sawit berkelanjutan, seperti apa?

Teguh Surya , Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan memberikan pandangan. Dia bilang, sawit berkelanjutan untuk kepentingan nasional sejatinya bukan hanya terletak pada nilai ekonomi saja, termasuk daya dukung lingkungan.

Meskipun tak menutup mata sawit memiliki nilai ekonomi tinggi bukan sikap bijak kalau lahan dan hutan tersisa jadi konversi menjadi sawit. Kondisi ini, katanya, malah bisa meningkatkan kerentanan sebagai bangsa.

Seharusnya, kata Teguh, Indonesia bisa belajar kala era keemasan hak pengusahaan hutan (HPH), minyak dan gas. “Sumber daya alam itu habis. Kita gagap mencari penopang ekonomi yang baru, yang tersisa hanya bencana lingkungan yang tidak bisa ditanggulangi bahkan cenderung meningkat seperti longsor, banjir, krisis air bersih, dan lain-lain,” katanya kepada Mongabay, Kamis (10/5/18).

Ada sertifikasi ‘sawit berkelanjutan’ baik wajib dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah itu pertanda bagus. Namun, katanya, kedua sistem sertifikasi itu hanya alat bukan obat mujarab. Tanpa ada komitmen jelas dan disiplin dari pemerintah untuk benar-benar memperbaiki tata kelola industri sawit nasional demi kepentingan bangsa, katanya, sistem apapun tak akan menguntungkan.

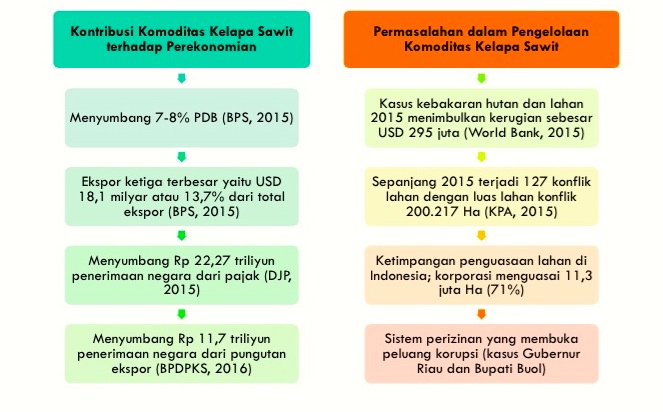

Dia bilang, banyak temuan lembaga negara seperti i. jutaan hektar sawit ilegal, sawit merambah taman nasional, perusahaan sawit tak bayar pajak sampai penggelapan pajak, masyarakat lokal (adat) tergusur, konflik berkepanjangan bahkan tak jarang menimbulkan korban nyawa.

“Ini tindaklanjutnya apa? Alih-alih bersama-sama menyatakan yang mengungkapkan fakta sebagai black campaign. ini kan ngawur…..dan mengindikasikan tak ada niat untuk memperbaiki,” katanya.

Saat ini, katanya, kondisi nyata di lapangan ‘sawit sukses” itu adalah jadikan masyarakat sebagai buruh. “Yang menguasai bisnis ini dan paling untung korporasi kok, sebagian besar asing pulang alias berbendera negara tetangga,” katanya.

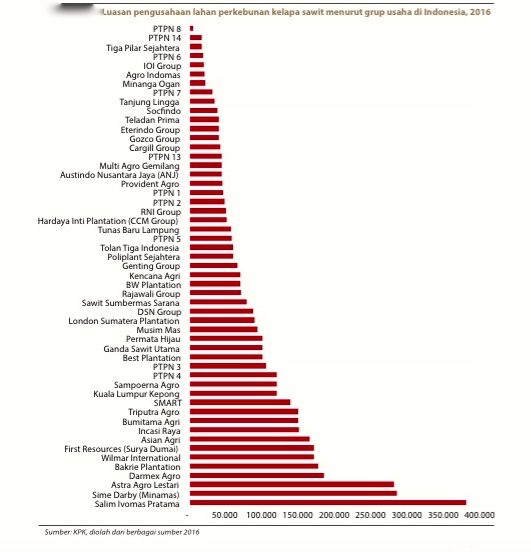

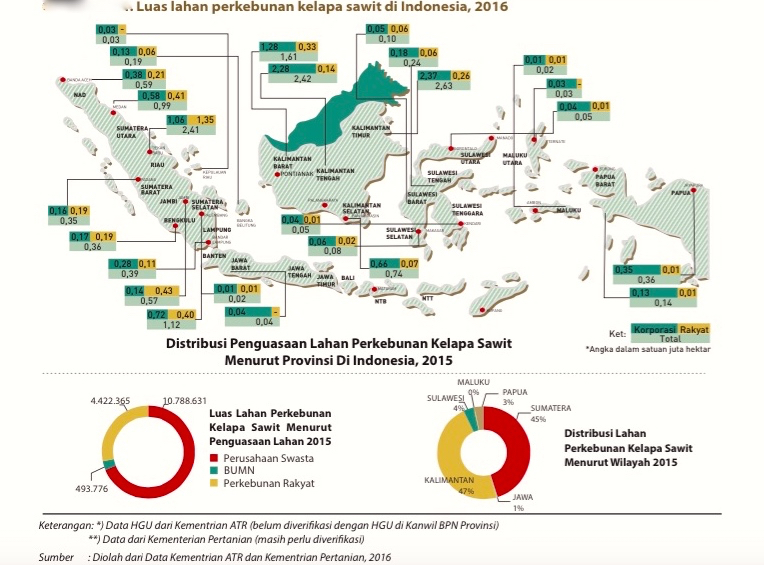

Teguh merujuk kajian KPK soal tata kelola sawit 2016. Dalam kajian KPK itu antara lain menyebutkan, luas lahan perkebunan sawit di Indonesia tahun 2015 seluas 15,7 juta hektar. Perkebunan sawit dikelola perusahaan swasta seluas 10,7 juta hektar (68%), BUMN 493,700 hektar (3%) dan perkebunan rakyat 4,4 juta hektar (29%).

Yayasan Madani percaya, krisis ekologi dapat mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Untuk itu, moratorium izin baru sawit, peninjauan kembali izin dan penegakan hukum. “Ini bisa jadi awal yang baik bagi Indonesia bebenah agar sawit menguntungkan, dalam makna sebenarnya, itu benar-benar terjadi.”

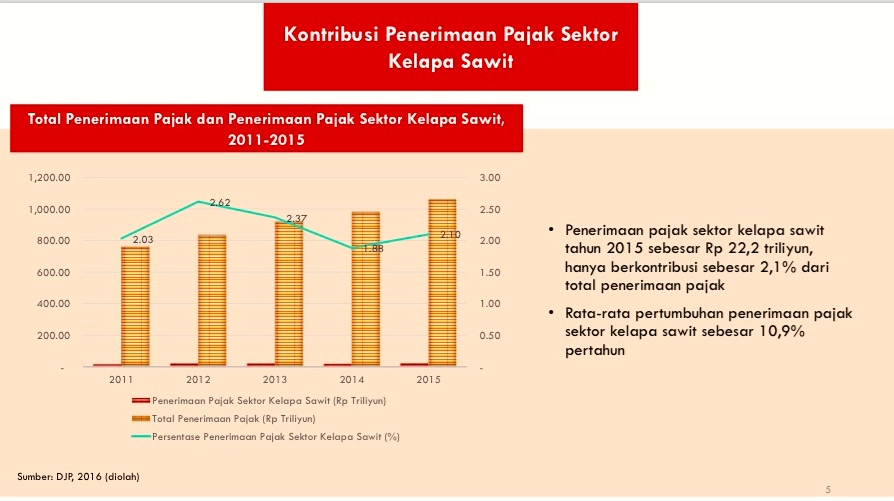

Foto utama: Sawit disebut-sebut sebagai komoditas andalan. Berdasarkan data KPK, pajak sawit hanya 2,1% dari total penerimaan pajak. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia