Organisasi lingkungan, Walhi menilai, Indonesia masih dalam kondisi darurat ekologis. Parahnya, kala warga atau pegiat lingkungan berusaha mempertahankan lingkungan tetap terjaga tak jarang berhadapan dengan aparat hukum. Padahal, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menjamin pejuang lingkungan tak bisa terjerat hukum. Mengapa UU ini seakan tak berlaku?

“Revolusi mental belum berhasil kalau rakyat lepas sepenuhnya dari upaya pembungkaman, kriminalisasi dan kekerasan,” kata Boy Jerry Even Sembiring Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi dalam diskusi belum lama ini di Jakarta.

Walhi mencatat, ada tren penurunan konflik tiga tahun terakhir. Konflik industri ekstraktif pada 2016 dari 366 jadi 451 kasus dan turun pada 2017 tinggal 302 kasus.

“Sayangnya, keterlibatan negara melalui aparatus masih tinggi,” katanya.

Aktor negara yang mendominasi konflik dengan rakyat yakni polisi, TNI, Satpol PP, polisi hutan, bupati, wakil bupati, BPN dan anggota DPR.

Dari 302 konflik lingkungan dan agraria selama 2017, Walhi mencatat dari 13 provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimatan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua), 163 orang alami kriminalisasi. Walhi menangani 182 kasus.

Namun, katanya, data korban dan rincian penerapan pasal belum terpisah secara terstruktur. Namun, kata Boy, kriminalisasi memiliki kecenderungan melumpuhkan partisipasi publik.

Cerita konflik dan kekerasan tahun lalu masih berulang tahun ini. Boy bilang, kasus Poro Duka, warga Pesisir Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur ditembak aparat karena menolak PT. Sutera Marosi masuk Sumba Barat.

Kasus Poro Duka memperlihatkan semangat investasi dengan topangan kekuatan negara masih abai aspek perlindungan pejuang lingkungan.

Tahun ini juga diwarnai cerita pilu penggusuran petani Kulon Progo, kriminalisasi petani penolak geothermal di Sumbar, kriminalisasi petani penolak tambang emas di Tumpang Pitu, dan banyak lagi.

Makna Pasal 66?

Hingga kini, katanya, tak ada satupun peraturan perundangan yang mendefiniskan apa yang dimaksud pejuang lingkungan. Kalau merujuk Padal 66 UU PPLH ada dua unsur, yakni secara subyektif setiap orang, bisa perorangan maupun badan usaha, dan secara obyektif dan aktivitas memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Ketentuan Pasal 66 UU PPLH menyebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

“Rumusan ini memberikan proteksi khusus pejuang lingkungan hidup,” katanya.

Namun, katanya, dalam penjelasan, penafsiran pasal ini tereduksi, Ketentuan ini hanya untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Dengan kata lain, jika tak menempuh jalur hukum aktivitas membela lingkungan tak bisa dilindungi UU ini.

Tahun 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua MA No 36 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan. Pada Bab IV angka 4 disebutkan, rujukan Pasal 66 UU PPLH sebagian bagian dari anti SLAPP (anti strategic lawsuit Against public participation).

“Anti SLAPP adalah perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.”

Gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik atau rekonvensi, gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan, misal, dianggap ‘penghinaan’ sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam hukum acara, anti SLAPP sebagaimana rumusan Pasal 66 diputuskan lebih dahulu sebelum pokok perkara, dalam putusan sela.

“Ada ketidakcermatan redaksi dalam SK MA ini,” kata Boy.

Karena disebutkan dalam perkara pidana Pasal 66, disampaikan dalam pembelaan tetapi putus dalam putusan sela. Kondisi ini, katanya, mengakibatkan SK MA tak dapat beroperasi dalam praktik peradilan pidana.

“Ini bikin perlindungan setengah hati bagi pejuang lingkungan. Selain substansi ada preduksian makna, secara struktur, jaringan kerja komponen peradilan pidana tak dipandu dalam substansi yang jelas. Operasional Pasal 66 dibiarkan bebas tafsir,” katanya.

Secara budaya, hukum dengan nilai kepastian hanya mengandalkan pembuktian tertulis dan abai terhadap legalitas hak rakyat yang tak masuk dalam kategori alat bukti surat.

“UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan punya semangat mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi, namun dalam rumusan lebih mudah diterapkan untuk menjerat rakyat.”

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, selain Pasal 66, Pasal 65 UU PPLH juga menegaskan, setiap orang berhak mengajukan keberatan terhadap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pasal ini, katanya, juga menjamin setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran maupun perusakan lingkungan.

Kriminalisasi

Setidaknya, ada 21 kasus kriminalisai pejuang lingkungan yang jadi perhatian KLHK, termasuk kasus petani Kulon Progo yang menentang pembangunan bandara di Yogyakarta. Juga warga Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Beberapa karakteristik kriminalisasi pejuang lingkungan, kata Ilyas, biasa melibatkan aparat penegak hukum khusus penyidik, proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum, dan proses hukum acara pidana tanpa bukti permulaan cukup.

“Atau bukti diada-adakan. Dilakukan dengan itikad buruk,” kata Ilyas.

Beberapa indikator dugaan kriminalisasi, katanya, antara lain, proses perkara lebih berpihak ke pelapor, penggunaan pasal-pasal berlebihan, proses penanganan tak sesuai hukum acara, penggunaan upaya paksa berlebihan. Juga ada kesengajaan tak mempercepat penanganan perkara dan bukti permulaan cukup yang dimiliki penyidik lemah.

Selain itu, kata Ilyas, sering terjadi pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang.

“Sering terjadi pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib.

Peran pelindung saksi

Apakah saksi atau ahli kasus kejahatan lingkungan bisa dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK telah mendampingi beberapa kasus yang melibatkan pejuang lingkungan.

Dia contohkan, kasus Tony Wong tahun 2012, terpidana kasus pembalakan liar yang hendak membantu pengungkapan korupsi dana provisi hasil hutan dan dan dana reboisasi di Ketapang, Kalimantan Barat.

LPSK memberikan status justice collaborator kepada Tony Wong hingga punya hak remisi dan pembebasan bersyarat.

Pada kasus Salim Kancil dan Tosan, warga Desa Selo Awar-awar, Lumajang pada 2015 mengalami kekerasan karena menolak tambang pasir, yang mengakibatkan Salim tewas dan Tosan mengalami luka berat.

“LPSK memberikan rehabilitasi medis, psikologis, perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural,” katanya. Pemenuhan hal prosedural, katanya, untuk menjamin saksi mendapat proses hukum yang benar.

Untuk keluarga Salim dan saksi lain, LPSK memberikan rehabilitasi psikologis, perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural.

Untuk kasus saksi ahli sidang Gubernur Sulawesi Tenggara Noor Alam, LPSK juga menerima permohonan perlindungan terhadap satu saksi ahli dan lima asisten.

“Ini sesuai Pasal 10 UU No 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan saksi dan pelapor tak dapat dituntut atas kesaksian yang diberikan dengan itikad baik,” katanya.

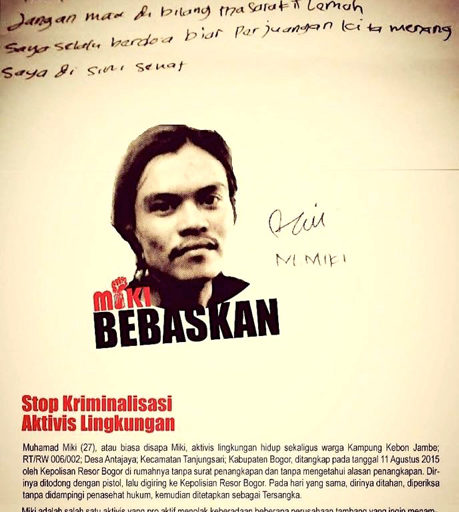

Keterangan foto utama: Aksi masyarakat adat Meratus, Kalimantan Selatan, sehari sebelum putusan sidang Trisno. Trisno vonis empat tahun penjara dengan tuduhan merambah hutan. Trisno dari AMAN Kalsel ini, sedang membantu advokasi warga yang protes hutan adat jadi ‘wilayah’ perusahaan. Kala itu, peserta aksi mendesak pemerintah akui wilayah dan bebaskan Trisno. Foto: AMAN