Global Land Forum dari 24-27 September di Bandung, Jawa Barat, bertema, “United for Land Rights, Peace and Justice” atau Bersatu untuk Hak atas Tanah, Perdamaian dan Keadilan.

Fokus agenda menyoal tata kelola pertanahan dalam mengatasi berbagai persoalan agraria, seperti ketimpangan lahan, kemiskinan, konflik agraria, kerusakan ekologis, pelanggaran hak asasi manusia dan pembangunan pedesaan. Persoalan pengakuan hak tanah minim kepada perempuan juga jadi bahasan.

***

Asih Lestari, warga asal Yogyakarta, tengah berusaha mempertahankan lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan perusahaan di Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Kado Hari Tani 2018: Presiden Tandatangani Perpres Reforma Agraria

Pada 2012, dia pindah ke Sultra, karena jadi korban bencana Gunung Merapi, yang meletus pada 2010.

”Saya pergi (dari Yogyakarta), sebagai korban di Sulawesi juga jadi korban,” katanya saat ditemui di sela Global Land Forum di Bandung, Selasa (25/9/18).

Sebagai ibu rumah tangga, dia berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperjuangkan lahan.

UPT Tolihe secara administratif berada di Kecamatan Palangga, Konawe Selatan. Jumlah penduduk 240 keluarga, 135 keluarga masyarakat lokal.

”Menurut Disnakertrans Konawe Selatan setiap keluarga mendapatkan dua hektar lahan,” katanya.

Berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 39/2008 tentang pencadangan atau penunjukkan lahan UPT Tolihe, mencapai 740 hektar di Desa Tolihe, Kecamatan Baito, Konawe Selatan.

Tanpa alasan jelas, Pemerintah Konawe Selatan memindahkan lokasi transmigarasi ke Desa Tolihe, Kecamatan Palangga. ”Di lapangan, pun ternyata tumpang tindih dengan izin lokasi PT Tiran Sulawesi dan PT CAM,” katanya.

Tak terelakkan, konflik lahan terjadi, baik antarawarga transmigrasi dengan masyarakat lokal dan konflik transmigrasi dengan Tiran dan CAM.

Hingga kini, kata Asih, lahan usaha mereka belum terdistribusikan. Luas pekarangan pun hibah perusahaan seluas 0,25 belum memiliki sertifikat. Dengan luas itu, dia tak bisa berbuat banyak. Suaminya, harus bekerja ke luar kota untuk penuhi kehidupan sehari-hari.

”Sampai saat ini hak kami belum diberikan, ada atau tidak masih belum tahu,” katanya.

Belum lagi, lahan transmigrasi tak subur. Kala musim kemarau lahan mengering. Musim hujan, kebanjiran.

Tak hanya tak subur, penerangan melalui pembangkit listrik tenaga surya masih belum terealisasi sejak 2014, pendidikan dan kesehatan pun masih sangatlah minim di wilayah ini.

Di lapangan terjadi pro dan kontra. Warga takut karena intimidasi baik perusahaan maupun Badan Pertanahan Nasional di daerah.

Disnakertrans memang ada janji akan memberikan lahan seluas satu hektar, terbagi 0,25 hektar dan 0,75 hektar.

Komitmen pemerintah soal reforma agraria berikan harapan baru kepada Asih. ”Saya berjuang tak hanya untuk diri saja, banyak petani lain. Sangat penting reforma agraria bagi kami petani kecil,” katanya.

Torop Rudendi, pendamping masyarakat di Konawe Selatan mengatakan, ini salah satu dari sekian permasalahan agraria di wilayahnya.

Asih, hanya satu potret dari begitu banyak permasalahan agraria di negeri ini. Banyak data menyajikan, betapa persoalan agraria ini menimbulkan banyak korban, konflik di mana-mana.

Mengutip data dalam tulisan Mongabay, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2017 menyebutkan, ada 659 konflik agraria di berbagai wilayah dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sekitar 652.738 keluarga.

Perkebunan menempati posisi pertama, sebanyak 208 konflik agraria atau 32% pada 2017. Disusul properti 199 (30%), infrastruktur 94 (14%), sektor pertanian 78 (12%). Lalu, sektor kehutanan ada 30 kasus (5%), sektor pesisir dan kelautan 28 (4%), terakhir pertambangan 22 (3%).

Laporan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun menunjukkan tingginya konflik agraria di negeri ini. Data lembaga ini pada 2015, menyatakan, ada sekitar 6.000-7.000 kasus masuk ke Komnas HAM, 15-20% merupakan pengaduan konflik agraria, antara lain sengketa pertanahan, perebutan akses sumber daya alam di berbagai sektor, baik kehutanan maupun non-kehutanan, seperti perkotaan, pedesaan, bahkan pesisir.

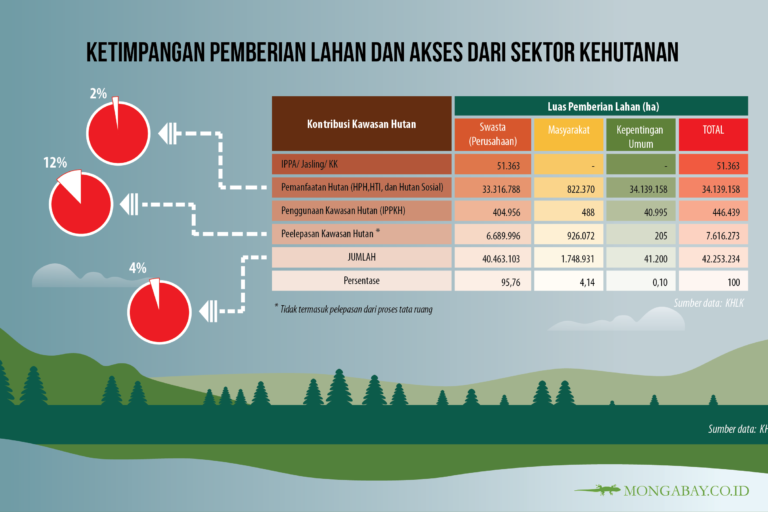

Sengketa maupun konflik lahan terjadi dipicu ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, per 2017 menyebutkan, di kawasan hutan, sektor swasta melalui perizinan menguasai 95,76%, kepentingan umum 0,10% dan masyarakat hanya 4,14%.

Pengakuan pada hak perempuan

Vennetia R. Danes, Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, penting perempuan memiliki hak tanah. Hal ini, katanya, karena perempuan sangat erat kaitan dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keberlanjutan kehidupan.

”Perlu ada pengarusutamaan gender dalam Badan Pertanahan Nasional. Ini terkait manajemen pengelolaan dan kepemilikan lahan.”

Presiden Joko Widodo, katanya, memasukkan isu gender dalam reforma agraria dan jadi prioritas. Dalam agenda reforma agraria, KPPPA memberikan pendekatan gender dan anak dalam perencanaan.

”Hak perempuan atas tanah ini memiliki pengaruh dalam pangan dan masa depan, bagaimana jika ketidaksetaraan tidak ada?” katanya.

Tony Quizon, pendiri Asian NGOs Coalition for Agrarian Reforms (ANGOC) menyatakan, peran perempuan atas hak tanah masih minim. Padahal, katanya, kalau aset produktif atau hak kelola ada di tangan perempuan, jadi aset baik dalam upaya kesejahteraan pangan dan anak.

Joyce Godio, Human Rights Programme Officer Asia Indigenous People Pact (AIPP) menyebutkan, penguasaan tanah oleh perempuan memang jarang dilindungi oleh Undang-undang di satu negara. Diskriminasi secara UU ini terjadi karena struktur sosial patriarki di dunia.

Puspa Dewi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan mengatakan, lahan jadi identitas politik bagi perempuan. ”Misal, jika lahan pertanian dialihfungsikan, seseorang perempuan petani akan kehilangan identitas politik.”

Identitas perempuan, katanya, melekat pada budaya, sistem sosial dan spiritual mereka.

Dia pun berharap, sistem kebijakan pemerintah, salah satu melalui Perpres Reforma Agraria, memiliki implikasi terhadap perubahan sosial.

Masalah global

Masalah agraria, tak hanya di Indonesia, juga terjadi di berbagai negara. Prafulla Samantara, Peraih Penghargaan Lingkungan Goldman India, dalam satu diskusi di GLF menuturkan, saat ini dunia global hadapi ketimpangan lahan karena korporasi dan sistem kapitalisasi penguasaan tanah.

“Kita berasal dari negara berbeda dan bangsa berbeda. Tetapi pada dasarnya sama, masalah kita sama (persoalan agraria). Kita menginginkan negara menghargai hak hak masyarakatnya,” katanya.

Kenyataan hari ini, katanya, banyak orang terpaksa dan dipaksa tak memiliki apa-apa padahal seharusnya mereka punya.

Hak lahan mereka terampas untuk kepentingan lain yakni jadi komoditas atau investasi yang dianggap lebih menguntungkan.

Dalam kondisi ini, pemerintah harus andil mengurai persoalan penguasaan lahan. Bukan hanya mengurusi soal tambang, atau perkebunan tetapi harus hadir pada ranah politik karena reforma agraria berkaitan dengan kebijakan.

“Jangan sampai hukum dan aturan negara terkontaminasi kapitalisai. Ini sangat bisa mengahancurkan semua. Tak ada kebijakan berkeadilan, padahal ini menyangkut kemanusiaan,” katanya.

Gillian Caldwell, CEO Global Witness, mengatakan, banyak sekali konflik dan tindak kekerasan pada perjuang hak lahan.

“Kami melihat dan mengawasi adanya hubungan antara perusakan sumber daya alam, konflik dan korupsi. Hampir 25 tahun investigasi, selama itupula kami menemukan banyak sekali konflik. Banyak perusahaan melakukan invansi lahan begitu masif,” katanya.

Dia cerita, perusahaan minyak raksasa merusak hutan di Kamboja. “Itu benar–benar memprihantikan. Bagaimana korporasi begitu digdaya menguasai lahan,” katanya.

Masyarakat, katanya alami intimidasi dan banyak jadi korban dan tersisihkan. Selama tidak ada kepastian hukum, katanya, hal semacam itu kemungkinan akan terus terulang.”

Asep Saepudin, petani dari Desa Sindangsar, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengangguk paham. Dia tahu, hal serupa juga terjadi di kampungnya. Hingga kini, dia dan ratusan keluarga di Cisompet, tak memiliki kepastian lahan.

“Kami menggarap lahan hampir 20 tahun. Sebelumnya, lahan itu hak guna usaha PTPN. Izin HGU sebetulnya habis sekitar 2000-an, sampai saat ini lahan masih diakui perusahaan,” katanya.

Dia mengelola lahan 500 meter persegi. Alasan itulah mendorong Asep mengikuti GLF. Anggota Serikat Petani Pasundan ini ingin mengetahui lebih luas perihal penyelesaian sengketa lahan.

Pada 2005, aparat pernah mengepung kampungnya dengan tuduhan menjarah tanah negara. Asep khawatir masalah muncul kembali.

Iwan Nurdin, Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengomentari problematika penguasaan lahan yang memicu konflik. Warga yang memperjuangkan hak tanah, katanya, tak jarang alami kekerasan bahkan kematian.

Pemerintah, katanya, mestinya membenahi ketimpangan kepemilikan lahan. Langkahnya, dengan mencatat lahan milik perseorangan dan ‘milik’ perusahaan jutaan hektar, mendata yang habis HGU, telantar lalu bagikan kepada masyarakat. Ia tertuang dalam amanat pokok Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Sebaliknya, ketimpangan penguasaan lahan dan hutan begitu mencolok, hampir sebagian besar dikuasai segelintir orang yang menguasai tanah begitu luas. Sementara ada masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan tanah sampai saat ini.

Reforma agraria tersendat

Tony Quizon, pendiri Asian NGOs Coalition for Agrarian Reforms (ANGOC) mengatakan, sulit wujudkan reforma agraria di Asia itu karena beberapa hal, antara lain, kurang dana, kedudukan pemerintahan diisi penguasa lahan dan kurang ada kemauan politik.

”Kita butuh tekanan politik terus menerus hingga jadi kemauan politik. Perjuangan ini yang terjadi di Fillipina,” katanya.

Dia bilang, perlu landasan hukum terpisah soal agraria. Umumnya, pemerintah tidak melihat masyarakat memiliki hak atas tanah walau sudah tinggal turun menurun di wilayah itu. Kondisi ini terbukti dengan pemerintah masih mengeluarkan konsesi di tanah adat hingga saling tumpang tindih dengan yang lain.

Barrister Raja Devasis Roy, anggota The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) memaparkan penting mencari model tata kelola lahan yang baik dan pemenuhan hak asasi manusia. Tantangan jadi lebih berat, karena pembangunan negara masih bertumpu pada infrastruktur dan industri ekstraktif.

Tak hanya Indonesia, perjuangan pengelolaan lahan yang represif masih banyak terjadi di negara lain. ”Myanmar, misal, masih bertarung dengan aparat keamanan seperti TNI.”

Roy mengatakan, tantangan lain bagaimana memperkuat mekanisme perusahaan yang hendak menguasai lahan untuk melacak kerentanan hingga tak ciptakan konflik dengan masyarakat.

Dia bilang, perlu juga penguatan kapasitas masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka.

Keterangan foto utama: Masyarakat penjaga hutan. Pepohonan di hutan adat Marena. Kala akses kelola dan hak kelola, mereka bisa menjaga hutan sekaligus memanfaatkannya. Foto: Minnie Rivai/ Mongabay Indonesia