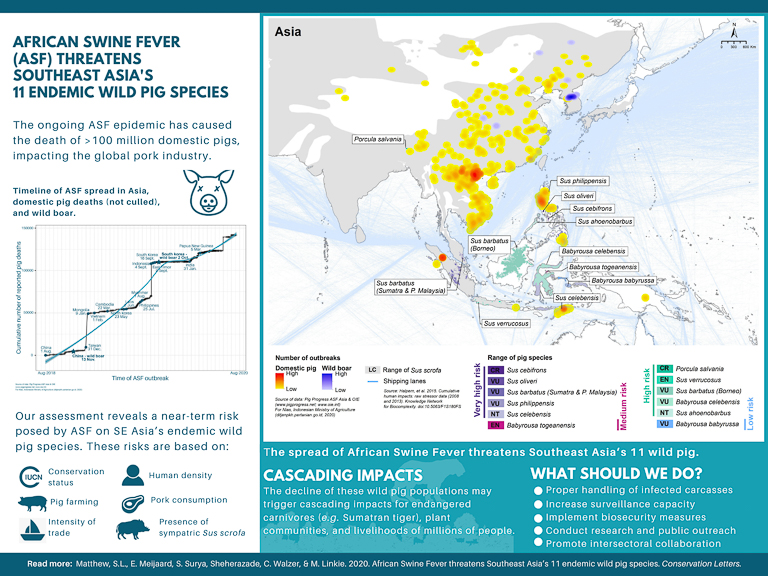

- Sebuah studi di Jurnal Conservation Letters baru-baru ini memperingatkan bahwa demam babi afrika, yang menjadi penyebab jutaan kematian babi di daratan Asia sejak 2018, kini membahayakan 11 spesies babi liar yang hidup di Asia Tenggara.

- Spesies babi ini umumnya secara alami memiliki populasi rendah, dan jumlah mereka semakin berkurang karena perburuan dan hilangnya habitat.

- Para penulis dari studi tersebut berpendapat bahwa kehilangan spesies ini dapat merugikan ekonomi lokal dan juga ketahanan pangan.

- Babi hutan Asia Tenggara juga merupakan insinyur [engineer] ekosistem penting yang mengolah tanah dan mendorong kehidupan tanaman, dan mereka adalah mangsa bagi predator yang terancam punah seperti harimau sumatera dan macan tutul jawa.

Sejak munculnya demam babi Afrika tahun 2018 di China, penyakit yang disebabkan virus tersebut telah menyebar ke seluruh Asia, meninggalkan jejak bagi kehancuran ekonomi. Hal ini sangat fatal bagi babi tetapi tidak berbahaya bagi manusia, dan setidaknya 100 juta babi telah disembelih akibat ASF atau dimusnahkan dalam kampanye mengerikan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Selama dua tahun terakhir, penyakit ini telah melewati perbatasan darat dan laut China dan melanda Asia Tenggara yang memiliki banyak babi. Sebelumnya, tidak diketahui sistem kekebalan babi domestik dan babi hutan di kawasan itu, virus tersebut berpindah dengan mudah dari babi ke babi, merobek satu peternakan dalam hitungan minggu dan meninggalkan babi yang lesu, batuk, dan sekarat setelahnya.

Sekarang, menurut penelitian terbaru, hal itu juga dapat membahayakan fondasi ketahanan pangan dan ekonomi lokal, mengancam hewan yang terancam punah – termasuk tidak terbatas pada kaleidoskop spesies babi liar unik di Asia Tenggara- dan membahayakan seluruh ekosistem. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan 21 Desember di Jurnal Conservation Letters, tim ahli biologi meminta negara-negara di Asia Tenggara untuk menggunakan setiap alat yang ada untuk menghentikan penyebaran penyakit.

Jangkar ekosistem

Asia Tenggara memiliki banyak pulau -lebih dari 25.000, menurut hitungan terakhir. Seperti burung kutilang darwin di Galápagos, evolusi telah menghasilkan spesies unik yang hidup tersebar di pulau-pulau.

Beberapa famili hewan di Asia Tenggara merujuk spesiasi ini dari generasi ke generasi lebih tepatnya sebagai babi, atau “suids,” jika Anda seorang ahli biologi. Ada beberapa varietas babi kutil dan berjanggut, serta anggota genus Porcula yang bertangkai pendek [dan berkaki] yang disebut babi kerdil. Beberapa spesies Babyrousa ada di pulau-pulau di Indonesia, dengan gigi taring seperti gading yang mencuat dari tengkorak mereka seperti binatang dari halaman The Lost World karya Arthur Conan Doyle. Secara keseluruhan, para ilmuwan telah menemukan 11 spesies suid di Asia Tenggara.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa pulau, spesies ini secara alami cenderung memiliki populasi yang kecil. Hal itu, ditambah dengan lonjakan angka permukiman manusia dan hilangnya habitat babi terkait deforestasi untuk kayu dan pertanian, telah menurunkan angka-angka itu lebih jauh. Pada tahun 2016, misalnya, para ilmuwan memperkirakan bahwa hanya sekitar 1.000 babirusa togian [Babyrousa togeanensis] dewasa yang hidup di rantai gugusan pulau di Indonesia.

Dengan populasi sekecil itu, babi-babi ini seperti dipojokkan di suatu tempat, di mana satu bencana – seperti penyakit mematikan yang mereka tidak memiliki perkembangan dalam merespon kekebalan- dapat memusnahkan populasi mereka, dan ini membuat para ilmuwan di seluruh Asia Tenggara menjadi waspada.

Yang paling mengkhawatirkan, telah dilaporkan kematian massal babi hutan di tempat-tempat seperti India, yang merupakan rumah bagi sekian ratus babi kerdil terakhir, juga di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, menurut penulis utama studi, Matthew Luskin, ahli ekologi satwa liar di Australia’s University of Queensland, dalam emailnya ke Mongabay. Baru-baru ini, ilmuwan dari Danau Girang Research Centre di Kalimantan bagian utara Malaysia menyatakan belasan babi berjanggut [Sus barbatus barbatus] mati.

Luskin mengatakan, berjangkitnya ASF [African Swine Fever] pada babi hutan Kalimantan [Borneo] akan menjadi “mimpi terburuk” yang menjadi kenyataan bagi para ilmuwan. Tetapi, menurut surat kabar The Star pada 9 Februari 2021, otoritas pemerintah setempat mengatakan bahwa tidak ada bukti ASF yang muncul dalam sampel yang diambil dari hewan yang mati. Mereka masih tidak yakin apa yang menyebabkan kematian tersebut, meskipun mereka juga menduga hewan tersebut mungkin telah diracun.

Mengatasi ancaman penyakit lebih luas bukanlah mudah. Luskin menambahkan, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung secara global dapat mempersulit pengumpulan sumber daya untuk penyakit yang belum terbukti menginfeksi manusia atau melompat dari babi ke hewan lainnya. Terlebih lagi, peternak yang melihat babi hutan sebagai gangguan mungkin cenderung tidak mendukung langkah-langkah untuk mengendalikan penyakit seperti ASF.

Tetapi bahkan, jika ASF tetap ada dalam keluarga babi, efek penyakit masih bisa menular melalui ekosistem dan komunitas manusia di seluruh wilayah, tulis para penulis.

Di permukaan, penyakit ini tampak membahayakan kelangsungan hidup spesies babi liar Asia Tenggara, beberapa di antaranya terdaftar sebagai spesies Genting atau Kritis di IUCN Red List. Tetapi, hewan-hewan ini juga memiliki fungsi penting dalam ekosistem habitat mereka: jejak kaki dan kegemaran mereka mencari-cari makanan di tanah, membantu mendorong pertumbuhan tanaman. Dan mereka juga adalah sumber pakan penting bagi predator terancam punah, seperti macan tutul jawa [Panthera pardus melas] dan harimau sumatera [Panthera tigris sumatrae].

Bagi orang yang tinggal di banyak bagian Asia Tenggara, babi yang dibesarkan di peternakan dan liar merupakan sumber utama protein dan juga pendapatan. Luskin mengatakan, penyakit itu pertama kali muncul di Indonesia, di kota-kota pelabuhan seperti Medan di Sumatera dan Denpasar di Bali.

Jika penyakit tersebut memusnahkan populasi babi lokal, “Dampaknya bisa menjadi bencana besar pada spesies yang sudah terancam dan pada mata pencaharian masyarakat,” kata Benoît Goossens, Direktur Danau Girang. Goossens tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

“Pemerintah di Asia Tenggara perlu menyadari bahwa ini adalah masalah sosial dan lingkungan dengan potensi dampak yang sangat besar jika tidak dikendalikan sejak dini,” kata Luskin kepada Mongabay.

‘Pendekatan dengan kehati-hatian’

Sampai saat ini, informasi tentang penyakit dan potensi penyebarannya, dari babi peliharaan ke babi hutan, dan efektivitas tindakan pengendalian di Asia Tenggara masih sedikit. Luskin dan rekan-rekannya berangkat untuk mencari tahu apa yang diketahui tentang penyakit itu dan di mana letak celahnya.

Tim memulai dengan merencanakan identifikasi dari wabah penyakit yang sudah diketahui, berawal di China pada pertengahan 2018. Dari pemeriksaan data pengiriman, mereka menyimpulkan bahwa penyakit tersebut kemungkinan menyebar melalui perdagangan. Di Afrika, tempat penyakit itu berasal, kutu menyimpan virus dan membawanya di antara populasi babi. Namun sejauh ini, para ilmuwan belum menentukan apakah spesies kutu asia juga merupakan vektor.

Begitu keberadaan virus muncul ke permukaan, babi hutan, yang merupakan spesies yang sama [Sus scrofa] dengan babi domestik dan babi liar yang paling banyak ditemukan di mana-mana di Asia Tenggara, akan membantu menyebarkan penyakit.

Para ilmuwan juga memetakan kisaran yang diketahui dari masing-masing 11 spesies babi liar di kawasan tersebut. Mereka kemudian menetapkan risiko kerentanan keseluruhan setiap spesies babi atau subspesies terhadap ASF, berdasarkan beberapa faktor seperti kepadatan populasi manusia di sekitarnya, selera lokal untuk konsumsi babi dan peternakan di daerah tersebut. Juga, status konservasi masing-masing spesies dan apakah hal tersebut tumpang tindih dengan wilayah tinggal babi hutan.

Risiko yang ditimbulkan ASF terhadap babirusa berbulu [Babyrousa babyrussa] -secara harfiah berarti “babi-rusa” dalam bahasa Indonesia- relatif rendah. Komunitas manusia yang ada dalam jangkauan jarang terdapat penduduk, dan baik peternakan babi maupun konsumsi babi sangat tidak umum. Sebaliknya, babi kutil visayan [Sus cebifron], yang hidup di enam Kepulauan Visayan di Filipina tengah, berada pada risiko “sangat tinggi” karena: Ada banyak perdagangan babi dan daging babi dalam area jangkauannya, dan jumlah spesiesnya sudah cukup rendah untuk menjamin statusnya yang Kritis berdasarkan IUCN.

Menurunkan risiko ini dan meminimalkan kerugian bagi satwa liar dan manusia akan membutuhkan sejumlah solusi, banyak yang mengandalkan pendekatan penuh kehati-hatian yang dianjurkan oleh para ahli lain juga, tutur penulis.

“Penting bagi otoritas satwa liar dan dokter hewan untuk sangat waspada dan menangani kematian babi liar yang mencurigakan dengan sangat serius,” kata Goossens melalui email. Dia dan staf Danau Girang saat ini bekerja dengan pihak berwenang Malaysia untuk menentukan apa yang menyebabkan matinya sebanyak 60 babi berjanggut Sunda [Sus barbatus barbatus] pada awal Februari 2021.

Fajar Sumping, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia, mengatakan kepada Mongabay bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan dokter hewan provinsi untuk mempersiapkan kemungkinan wabah ASF sejak 2018. Pemerintah juga memiliki sistem informasi kesehatan untuk hewan yang disebut i-sikhnas, yang memungkinkan dokter hewan dan peternak sama-sama melaporkan kasus dugaan penyakit hewan untuk ditindaklanjuti.

“Melalui infografik yang kami distribusikan di media sosial, radio dan kampanye lapangan, masyarakat diinformasikan dan diedukasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengenali gejala ASF, cara melaporkannya dan cara melakukan tindakan biosekuriti sederhana,” kata Fajar.

Luskin mencatat, tindakan biosekuriti tertentu, seperti pengujian, pembuangan bangkai yang tepat, dan pengendalian pergerakan hewan dan perdagangan, lebih memungkinkan untuk produsen daging babi skala besar. Tapi praktik ini “praktis tidak mungkin” untuk pertanian keluarga kecil, katanya. Itu berarti pihak berwenang perlu melakukan kontrol lebih besar atas perdagangan daging babi, bahkan menghentikan sepenuhnya jika dicurigai ada wabah.

Dia dan rekan-rekannya juga mengatakan bahwa mengumpulkan sampel air liur untuk pengujian babi hutan menggunakan umpan dapat membantu memverifikasi apakah dan di mana penyakit itu mungkin menyebar, bersamaan dengan peningkatan pemantauan di lapangan.

“Apa yang mungkin [dapat berguna] adalah pengawasan yang ditingkatkan dengan patroli aktif untuk mencari babi hutan yang mati dan pengujian langsung dan memberlakukan pembatasan pada area terinfeksi,” Sheherazade, seorang ilmuwan konservasi dari WCS dan rekan penulis studi tersebut, mengatakan dalam email.

Komunitas masyarakat yang tinggal dekat wilayah jelajah babi akan sangat penting untuk mengekang penularan penyakit, kata Luskin.

“Pemburu tradisional, komersial atau rekreasional adalah garis pertahanan pertama penyebaran penyakit karena mereka mungkin yang pertama menyadari apakah dan di mana penyakit tersebut mempengaruhi populasi liar,” katanya.

Penulis juga menjelaskan bahwa komunitas ilmiah perlu berinvestasi dalam melakukan penelitian lanjutan untuk menentukan vektor mana yang menimbulkan risiko terbesar. Para ilmuwan saat ini juga tidak memiliki cukup data tentang ekologi hewan-hewan ini, seperti ukuran kelompok tempat mereka tinggal, tulis tim tersebut. Mereka juga tidak memiliki angka terbaru untuk jumlah banyak spesies, selain dari kesepakatan umum bahwa populasinya pada umumnya cukup kecil.

Hal terakhir itulah yang khususnya mengkhawatirkan. Di tempat lain, babi dapat dan telah beradaptasi untuk hidup dengan ASF. Di Afrika, penyakit ini menunggu kurang lebih tidak berbahaya pada babi hutan [Phacochoerus africanus], dan bahkan babi domestik tampaknya telah mengembangkan beberapa kemampuan untuk mengatasi penyakit sejak pertama kali diperkenalkan dari Eropa 400 atau 500 tahun lalu.

“Jika wabah ini terus berlanjut di seluruh Asia, dan tidak meragukan bahwa itu akan terjadi,” kata Luskin, “maka pada suatu saat penyakit itu akan menjadi endemik.”

Pertanyaannya kemudian, menjadi apakah populasi kecil -dalam beberapa kasus- populasi spesies babi liar khas Asia Tenggara akan mampu “untuk menahan angka kematian yang tinggi dari wabah awal,” menurutnya, dimana kesehatan ekologi kawasan itu bergantung pada keseimbangan alam.

Rujukan:

Luskin, M. S., Meijaard, E., Surya, S., Sheherazade, Walzer, C., & Linkie, M. (2020). African swine fever threatens Southeast Asia’s 11 endemic wild pig species. Conservation Letters. doi:10.1111/conl.12784

Tulisan asli dapat dibaca pada tautan ini: Southeast Asian wild pigs confront deadly African swine fever epidemic. Artikel diterjemahkan oleh Akita Verselita.