- Kehidupan masyarakat adat masih jauh dari kata sejahtera. Pembangunan atau investasi hadir kerap membawa dampak menyusahkan mereka. Pebisnis hadir mengambil kekayaan alam atau hutan lalu dibawa keluar. Berbanding terbalik kala masyarakat adat yang ambil kayu di hutan untuk membangun rumah pun ditangkap.

- Masyarakat adat harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, dari hak wilayah, sumber alam, sampai sosial dan politik.

- Masyarakat adat, bukan anti pembangunan atau investasi, tetapi investasi harus memperhitungkan kelangsungan dan kehidupan jangka panjang, terutama melindungi secara ekologi. Hingga tak terjadi becana alam dan kerusakan lingkungan makin meluas.

- Penyusunan perda perlindungan masyarakat adat tak mudah, satu contoh di Mentawai. Selama menyiapkan ranperda, ada intervensi dari pengusaha untuk mempengaruhi sikap para legislator. Ranperda masuk dalam program legislasi daerah tetapi tak kunjung ada pembahasan. Setahun menjelang pemilu masyarakat adat menemui anggota dewan. Mereka meminta, anggota dewan berjanji mengesahkan perda perlindungan masyarakat adat, kalau tidak masyarakat akan boikot tak memilih. Hasilnya manjur.

Masyarakat adat di Jayapura, Papua, mengeskpresikan alam dengan nyanyian dan lagu. Mereka mengisahkan hutan, dan tanah warisan nenek moyang. Lagu dan syair dinyanyikan bersama iringan alat musik tabuh, tifa. Mereka hidup tak bisa berpisah dari alam. Kehidupan mereka terganggu, kala tak ada pengakuan dan perlindungan.

“Secara filosofis, sumber daya alam itu seperti ibu. Menyusui, memberi makan dan segalanya,” kata Amos Soumilena, staf Ahli Bupati Jayapura sekaligus anggota gugus tugas masyarakat adat Jayapura.

Kalau masyarakat adat kehilangan sumber alam, sama dengan kehilangan ibu. Orang adat, katanya, bukan anti pembangunan atau investasi, tetapi investasi harus memperhitungkan kelangsungan dan kehidupan jangka panjang, terutama melindungi secara ekologi. Hingga tak terjadi becana alam dan kerusakan lingkungan makin meluas.

Pemerintah Kabupaten Jayapura, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8/2016 tentang Kampung Adat. Melalui Perda Kampung Adat dibentuk gugus tugas sejak Oktober 2018.

Gugus tugas bertujuan memetakan wilayah adat, menjadi peta dasar untuk menentukan perencanaan dan tata ruang di Kabupaten Jayapura. Ia juga memetakan hak bagi masyarakat adat dan jadi dasar menentukan tata rencana ruang berdasar terkait wilayah adat. Juga, jadi acuan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), RPJM distrik dan RPJM kampung.

Luas Kabupaten Jayapura, 1,7 juta hektar dengan 18 suku besar, dan populasi 100.000 jiwa. Populasi masyarakat adat sekitar separuh dari total populasi warga Kabupaten Jayapura. Mereka tersebar di wilayah pegunungan, lembah dan pesisir.

Target mereka, semua kampung tahun depan jadi kampung adat. Saat ini, ditetapkan 32 kampung adat, dan 14 mendapat rekomendasi. Sedangkan distrik atau kecamatan jadi pusat kajian dan kebudayaan. Kampung adat, katanya, jadi pendekatan pemerataan pembangunan bagi masyarakat adat.

Desember ini, katanya, pemetaan memasuki finalisasi. Pemetaan kawasan juga didukung peta sosial dan resolusi konflik. Organisasi pemerintah daerah (OPD), katanya, terlibat dalam finalisasi peta.

Dia berharap, Kabupaten Jayapura memiliki jati diri dan kedaulatan ekonomi, ekologi dan sosiologi dan berbagai sektor.

“Harus ada pengakuan wilayah adat dan masyarakat sejahtera,” katanya, dalam seminar kontekstualisasi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia dalam Festival HAM di Jember, 20 November 2019.

Papua kaya sumber daya alam, katanya, tetapi masyarakat adat tetap miskin. Untuk itu, katanya, harus ada perlindungan sumber daya alam, laut dan hutan dari penguasaan swasta yang tak bertanggungjawab.

“Bagaimana mereka [masyarakat adat] menentukan hak dan kedaulatan sendiri.”

Selain itu, juga terjadi pelanggaran hak ekonomi, sosial dan politik, dan kekerasan serta konflik belum usai. “Sebelumnya, tak sejengakalpun tanah, hutan, laut ada di tangan masyarakat adat,” katanya.

Tak mudah

Kehidupan masyarakat adat juga dari kata sejahtera. Pembangunan atau investasi hadir kerap membawa dampak menyusahkan mereka. Pebisnis hadir mengambil kekayaan alam atau hutan lalu dibawa keluar. Berbanding terbalik kala masyarakat adat yang ambil kayu di hutan untuk membangun rumah pun ditangkap.

Cerita di Mentawai ini memperlihatkan, upaya masyarakat dan pemerintah daerah agar perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat terwujud hingga warga mendapatkan hak mengelola dan memanfaatkan hutan.

Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Mentawai menuturkan, negara abai dengan menyerahkan penguasaan hutan kepada pengusaha.

“Hasil hutan dikelola pengusaha, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sejak 1969, seluas 601.000 hektar hutan Mentawai dikuasai pebisnis melalui kosensi hak penebangan hutan (HPH).

Di Mentawai, pendidikan masih minim. Pada 1984, baru ada SMP, dan 1986 ada SMA.

Dengan fenomena itu, sejak jadi anggota DPRD, dia mendorong masyarakat mendapat pengakuan hukum. Setelah terpilih jadi Wakil Bupati Mentawai, dia memerintahkan bagian hukum mengkaji pasal yang mengakui hukum adat. “Kita yang membentuk negara, kenapa negara tak mengakui hukum adat?” kata Kortanius.

Pemerintah Mentawai bekerjasama dengan Universitas Andalas menyusun naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA).

Sebelumnya, Bagian Hukum Mentawai menilai ranperda belum sempurna. “Tak usah menunggu sempurna, itu menghambat perjuangan hak masyarakat adat,” katanya.

Selama menyiapkan ranperda, katanya, ada intervensi dari pengusaha pemilik HPH untuk mempengaruhi sikap para legislator. Ranperda masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tetapi tak kunjung ada pembahasan. Setahun menjelang pemilu masyarakat adat menemui anggota dewan. Mereka meminta, anggota dewan berjanji mengesahkan Perda PPUMHA.

“Jika tak mengesahkan, masyarakat boikot tak memilih. Mereka tak layak jadi anggota legislator,” kata Kortanius.

Hasilnya manjur. Sebagian besar fraksi menyetujui dan mengesahkan perda. Sedangkan, sejumlah anggota yang tak menyetujui tak terpilih. Masyarakat adat memberikan hukuman tersendiri.

“Kalau Bupati dan Wakil Bupati Mentawai, masyarakat adat, yang turut mengalami,” katanya.

Wabup mengawal seluruh proses penyusunan perda. Pembahasan di tingkatan eksekutif mudah, lantaran langsung turut mengawasi.

Biaya menyusun perda ini tak murah, total menyedot anggaran sekitar Rp 1,6 miliar, rincian Rp1,5 miliar untuk biaya di DPRD Mentawai dan Rp100 juta untuk menyusun ranperda. “Biaya besar untuk anggota DPRD seperti perjalanan dinas untuk studi banding dan lain-lain. Jatuhnya mahal,” katanya.

Politik nasional menentukan

Perda, katanya, juga memperhitungkan politik nasional. Tak semua masa dan rezim memberi peluang terbit perda yang mengatur masyarakat adat. “Belum tentu masa depan ada kesempatan. Mumpung pemerintah mendorong reforma agraria,” katanya.

Selama ini, katanya, masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan dilarang mendapatkan akses, mereka mau ambil hasil hutan pun susah. Malah orang kota, bebas mengambil dan memperdagangkan isi hutan.

Selama setahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan empat pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, enam masih proses. Ia berbentuk hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Masyarakat, katanya, diberi kewenangan mengelola selama 35 tahun.

“Kembalikan hak pengelolaan hutan kembali kepada masyarakat adat. Bagaimanapun caranya,” katanya.

Selama ini, katanya, HPH memperoleh pendapatan triliunan. Pemerintah Mentawai, katanya, hanya mendapat pemasukan Rp2 miliar dengan menanggung banyak risiko mulai, bencana alam seperti banjir dan longsor serta konflik.

Menurut dia, negara salah menggadaikan hutan kepada pengusaha yang tak bertanggungjawab. Setelah masa pengelolaan HPH selesai, dia meminta kembali kepada masyarakat adat.

Masyarakat adat, katanya, memiliki peaturan adat dan kearifan lokal yang menjaga hutan tetap lestari dan terlindungi. Hutan, katanya, merupakan sumber kehidupan, menyediakan bahan pangan, tempat berlindung, rumah, ruang ekspresi, seni dan ritual adat.

Pemerintah, katanya, Mentawai juga menyediakan anggaran untuk pembinaan masyarakat adat.

Komnas HAM turun tangan

Sandrayati Moniaga, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal mengatakan, Komnas HAM sudah menyelidiki 40 kasus konflik di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui Inkuiri Nasional. Hasilnya, masyarakat adat alami berbagai pelanggaran HAM.

Akar masalah pelanggaran HAM kepada masyarakat adat, katanya, karena minim pengakuan dan perlindungan hak kepada masyarakat adat.

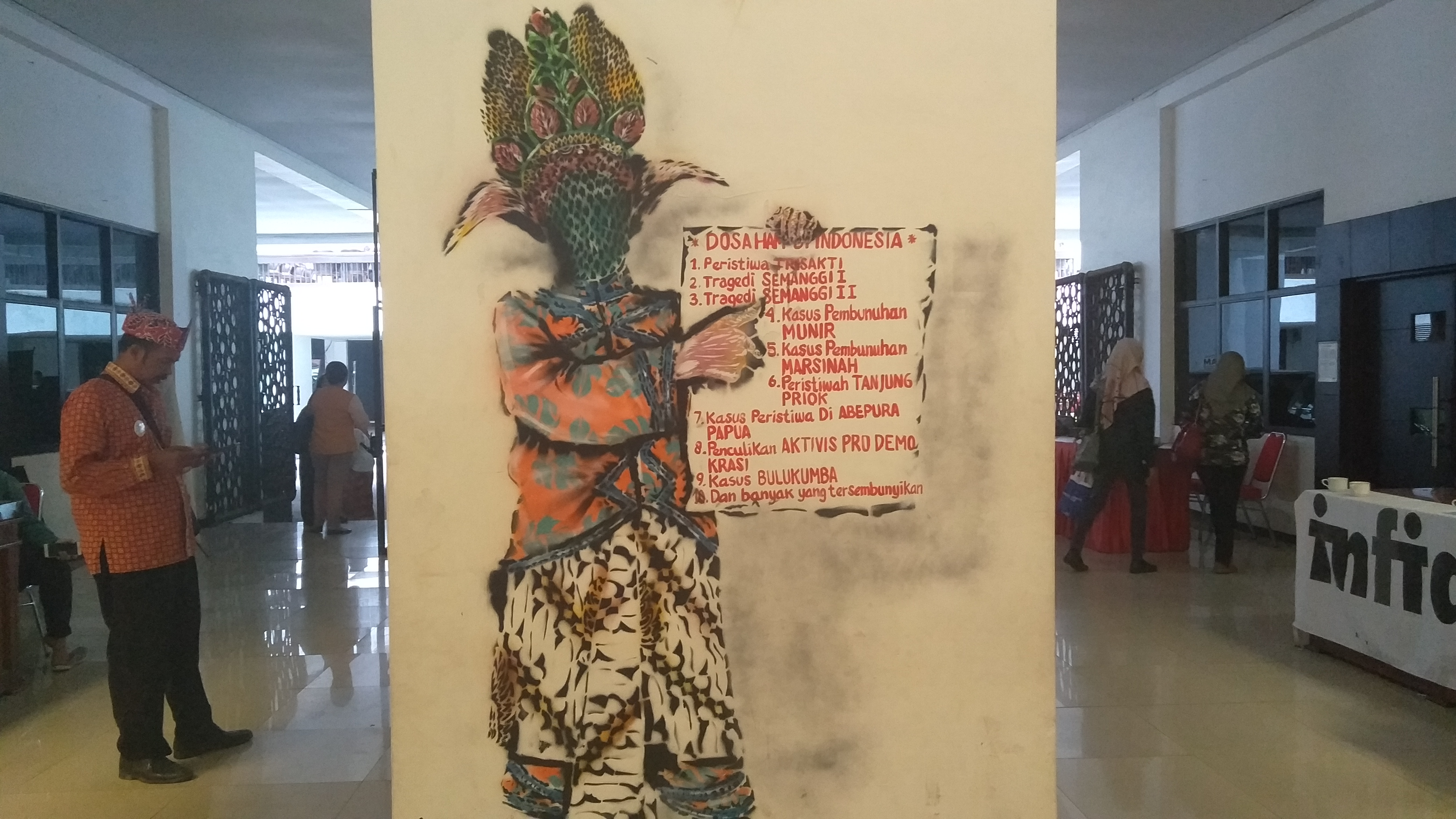

Apalagi di Papua, 90% wilayah berupa hutan. Ada yang pinjam pakai buat tambang. Hasil penyelidikan, menemukan terjadi kekerasan, dan penganiayaan. Pelanggaran HAM terjadi. “Ini harus ditindaklanjuti negara. Sudah direspons tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut.”

Persoalan ini, katanya, jadi catatan ketaatan pemerintah menjalankan rekomendasi Komnas HAM.

Erasmus Cahyadi, Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Urusan Hukum dan Politik, mengatakan, selama 10 tahun terakhir sudah terbit 84 peraturan daerah (perda) yang mengakui hak masyarakat adat.

AMAN menyerahkan sekitar 10 juta peta partisipatif wilayah adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sayangnya, penetapan hutan adat oleh kementerian itu baru 24.000-an hektar. “Seharusnya pemerintah bisa lebih cepat,” katanya.

Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN mengatakan, kalau masyarakat adat terus terhimpit dari konflik terus berlarut hingga tak bisa menyalurkan hak pilih dalam pemilu. Belum lagi, belum ada pengakuan agama leluhur, tak bisa bersekolah, tak memiliki KTP dan akta kelahiran. Di sebagian kampung masyarakat adat, administrasi negara tak hadir.

Pengakuan hak kolektif masyarakat adat, kata Rukka, bisa terpayungi kalau ada Undang-undang Masyarakat Adat. Hak kolektif, katanya, agar masyarakat adat menjadi warga utuh bagian dari WNI. Bisa menikmati hak memilih, katanya, sekolah, dan semua bisa bekerja layak

Keterangan foto utama: Yupens dan Agustinus, menatap hutan adat Wonilai, Papua, tempat mereka hidup dan bermain sudah berubah jadi perkebunan-sawit. Foto: Christopel Paino/ Mongabay Indonesia