“Kalau tanah ini saya serahkan kepada investor, pertama saya akan kehilangan sejarah, kedua saya kehilangan tanah.” Begitu ucapan Step Abur, tokoh Kampung Nunang, Desa Wae Sano, dengan suara berat. Lelaki paruh baya itu menatap nanar. Step Abur mendapat kepercayaan dari tetua suku untuk menjaga rumah adat yang terletak di tengah kampung.

Kami mengunjungi desa yang terletak di pedalaman Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur ini, akhir Januari lalu. Para tetua menerima kami di Balai Adat. Sekitar 40 penduduk desa berkumpul, setengahnya perempuan.

Orang mungkin tak akan pernah mendengar nama Desa Wae Sano, kalau bukan karena kawasan wisata yang sedang gencar dipromosikan, Labuhan Bajo. Kota yang dulu perkampungan nelayan kecil di ujung barat Pulau Flores ini mendadak jadi sangat terkenal selama lima tahun terakhir. Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuatnya jadi salah satu dari apa yang disebut “10 Bali baru.”

Tidak itu saja, Presiden Jokowi juga mempromosikan kawasan ini sebagai tempat tujuan wisata ‘premium.’ Artinya, hanya mereka yang sanggup membayar sangat mahal bisa datang ke tempat ini.

“Kami memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluaran lebih besar dari wisatawan kebanyakan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Januari lalu.

Bahkan, untuk masuk ke Pulau Komodo, harga tiket bakal dipatok US$1,000 per orang atau sekitar Rp16 juta dengan kurs sekarang.

Labuhan Bajo, adalah pintu masuk ke Pulau Komodo. Pulau ini merupakan habitat satu spesies reptil terbesar di dunia, komodo (Varanus komodoensis), satwa sangat langka. Reptil ini sesungguhnya sangat rentan, perubahan habitat yang tak terkendali bisa membawa kemusnahan. Meskipun begitu, itu tidak menghalangi upaya untuk menjualnya.

Kalau Anda mendarat di Bandara Labuhan Bajo, akan disambut gambar-gambar komodo. Di luar bandara ada patung komodo dalam ukuran besar. Promosi itu mau tak mau menyingkap kenyataan betapa banyak orang menggantungkan hidup pada binatang ini. Sisi lain, seperti komodo, betapa banyak orang yang nasibnya terjungkir. Bukan gara-gara komodo tetapi karena usaha menjual komodo sebagai atraksi.

Demi pariwisata premium itu, pemerintah sempat mengumumkan relokasi penduduk Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitar pada 2019. Penduduk di situ dicap sebagai “penduduk liar” sekalipun sudah turun temurun hidup di sana, sejak sebelum penetapan kawasan itu sebagai taman nasional.

Kendati rencana itu batal berkat resistensi warga, desain investasi di kawasan konservasi tetap mengabaikan keberadaan mereka.

Pembangunan wisata premium yang mengancam kehidupan warga setempat tak saja mengenai warga Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitar. Industri pariwisata premium yang menjual atraksi komodo ini memerlukan energi. Di sinilah, beberapa kampung di Desa Wae Sano bernasib sama seperti penduduk di kawasan Komodo.

Demo menolak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Foto: Sunspirit for Justice and Peace

Panasnya bumi Wae Sano

Pariwisata komodo tak akan bisa berkembang tanpa dukungan energi. Hotel-hotel, ruang-ruang pertemuan untuk konferensi, restoran, bar atau rumah minum, semua perlu energi, untuk menggerakkan semua itu. Inilah yang tak dimiliki Labuhan Bajo, hingga kini. Keperluan energi saat ini dipenuhi pembangkit listrik tenaga minyak bumi dan gas (PLTMG) Rangko.

Perlu pasokan energi lebih besar kalau Komodo dan Labuhan Bajo berkembang menjadi daerah pariwisata premium.

Tambahan pasokan energi itulah tampaknya ingin dipenuhi dari Wae Sano, sebuah desa terletak di pinggir Danau Sano Nggoang. Ini danau belerang. Kepekatan kandungan belerang membuat nyaris tidak ada mahluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Ikan pun tak ada.

Walau begitu, semusim sekali, danau ini disinggahi burung belibis, dalam perjalanan migrasi entah dari mana. Penduduk kadang memburunya. Ada juga satu musim di mana kepiting-kepiting kecil bermunculan. Itu juga jadi sumber makanan tambahan penduduk desa itu.

Danau belerang itu ada bukan tanpa sebab. Ia adalah hasil kegiatan vulkanik di perut bumi. Tidak mengherankan karena Pulau Flores adalah bagian dari sabuk api (ring of fire) yang sering mengirim letusan dan gempa. Ia juga menyimpan kekuatan yang jika dipanen dengan baik akan menghasilkan energi. Itulah energi panas bumi.

Dalam keseharian, Desa Wae Sano, yang terletak 34 kilometer dari Labuan Bajo ini adalah sebuah desa sangat tenang. Jalan menuju ke sana menanjak melewati dakian bukit-bukit, sebelum menuruni lembah Danau Sano Nggoang. Jalan memang beraspal, tetapi sudah bopeng sana-sini. Danau itu di kelilingi kebun-kebun penduduk. Mereka menanam apa saja buat hidup. Ada pisang, ketela, singkong, talas, padi dan jagung.

Bukit dan lembah tumbuh pohon-pohon kemiri tua yang menjulang tinggi. Mereka juga menanam coklat, vanili, dan cengkih. Itulah komoditi utama di Wae Sano dan desa-desa sekitar.

Penduduk sebagian besar petani. Sebagian besar warga pemeluk Katolik, hingga di tengah desa ada bangunan gereja. Tampak gedung gereja baru selesai dibangun. Di seberangnya, gereja lama lebih kecil, ditinggalkan dan teronggok usang.

Ada sebuah kompleks sekolah dasar dekat gereja. Rupanya itu adalah sekolah Katolik. Di sebelahnya, ada bangunan sekolah dengan kondisi jauh lebih baik. Ia kompleks SMP negeri. Sekolah negeri ini tampak lebih bagus karena didukung negara.

Wae Sano, sangat indah. Keindahan membuat seorang bule Italia jatuh cinta dan membangun sebuah villa di sana.

Di jalan arah ke gereja, ada juga sebuah villa lain. Ia terlihat mencolok dibanding rumah-rumah penduduk lain. Katanya, villa itu milik seorang pastor Katolik yang berasal dari desa itu.

Seorang pastor Katolik boleh memiliki villa? Tanya seorang dari kami. Pengantar kami tampak kikuk. “Itu tanah keluarganya. Seorang umat yang baik hati menyumbang pembangunan villa itu.”

Bukan kecantikan alam yang mengancam Wae Sano. Mungkin nanti, kalau orang-orang Jakarta dan kota-kota besar dunia menemukannya. Mereka perlu tanah untuk tetirah. Mereka akan membeli tanah-tanah di Wae Sano. Penduduk akan berhenti menjadi petani. Anak-anak muda akan berhenti menganggur dan keliling-keliling desa dengan sepeda motor tanpa tujuan. Mereka akan bekerja di bar-bar dan restoran-restoran. Bisa makan kenyang sisa turis dan syukur-syukur bisa mabuk sedikit dengan whiskey dan anggur dari gelas yang tak habis diminum. Belum. Terancam karena kecantikan alam itu selanjutnya.

Ancaman paling nyata sekarang ini adalah, Wae Sano memiliki potensi energi panas bumi yang besar, di bawah permukaan bumi. Tentu, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini akan mengubah wajah Wae Sano. Ia akan jadi buruk. Kecantikan akan hilang. Ia akan berubah jadi pipa-pipa besar, dengan sesekali mengeluarkan bau belerang yang kuat, dengan bau seperti kentut manusia setelah makan ketela mentah berturut-turut selama tiga hari.

Wae Sano, seolah mengamini dictum usang, bahwa sumber daya alam adalah kutukan dan bukan berkah untuk masyarakat yang memilikinya.

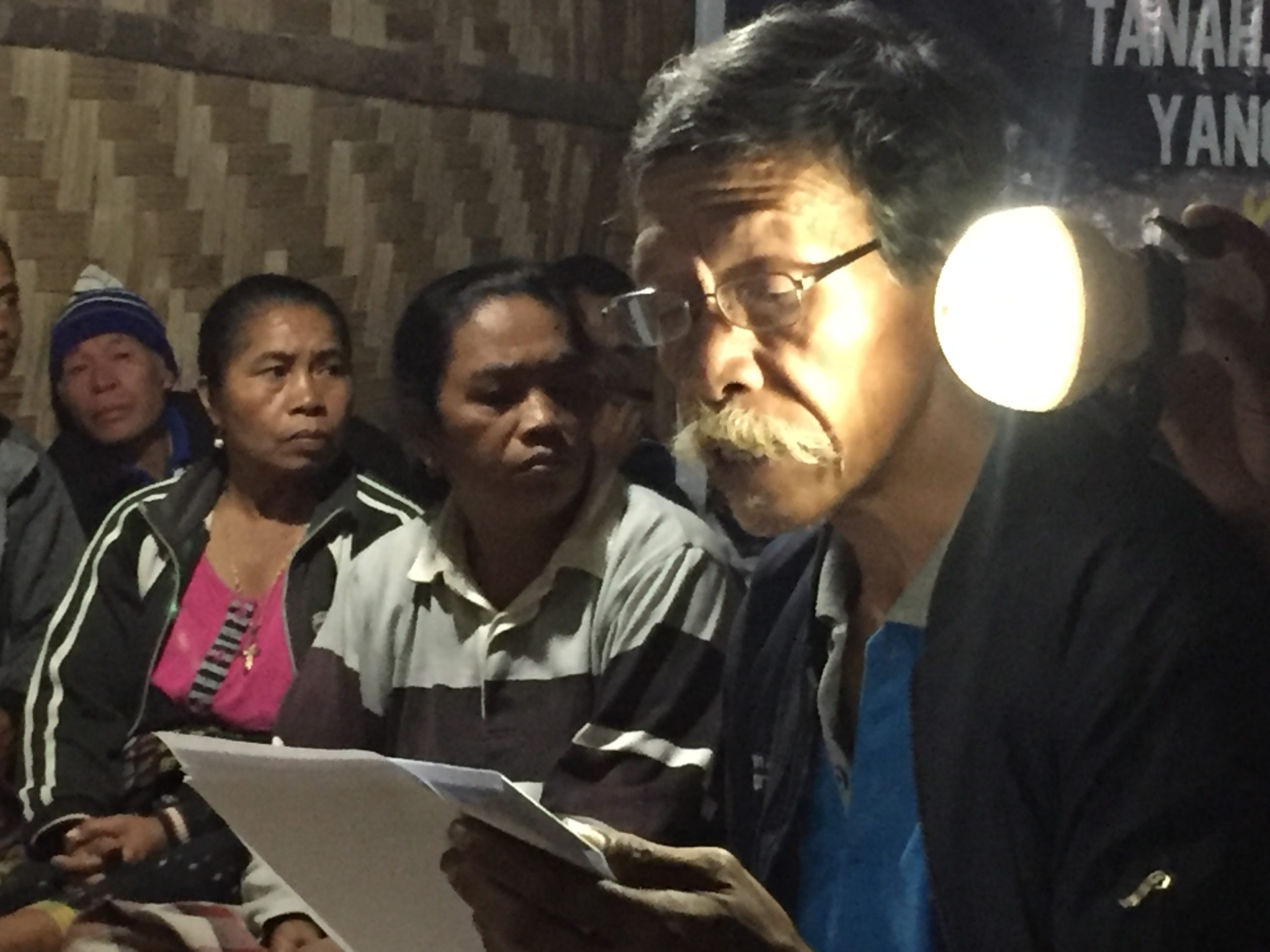

Warga yang protes proyek panas bumi. Foto: Yosef Erwin

Proyek geothermal

Awalnya, adalah sebuah proyek pemerintah yang hendak membangun pembangkit tenaga listik panas bumi (geothermal) di wilayah sekitar Desa Wae Sano. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Pendanaan awal proyek ini dari Bank Dunia (World Bank) dan lembaga pemerintah Selandia Baru (New Zealand Foreign Affairs and Trade Aid Programme). Proyek ini sendiri jadi bagian dari Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP).

SMI sendiri, berfungsi sebagai perusahaan yang mencari dana untuk proyek ini. Perusahan ini mengumpulkan dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, terutama energi terbarukan.

Dalam beberapa dokumen dalam website SMI (tak ada hubungan dengan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang punya nama sering disingkat SMI juga), proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Wae Sano, akan menghasilkan 10-35 Megawatt listrik. Jumlah ini cukup besar untuk menutup keperluan listrik seluruh Pulau Flores.

Saat ini, kebutuhan listrik Flores sekitar 13,5 MW. Proyek geothermal di Wae Sano akan menyumbang 8,5MW dari jumlah itu.

Di dalam dokumen-dokumen SMI sama sekali tidak disebutkan kaitan antara proyek pembangkit listrik ini dengan proyek mercusuar pariwisata Labuhan Bajo. Padahal, jarak antara Desa Wae Sano dengan lokasi-lokasi pariwisata premium ini sangat dekat. Kalau ditarik garis lurus, Wae Sano bahkan lebih dekat ke Pulau Komodo ketimbang Labuhan Bajo, yang jadi pintu masuk ke Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitar itu.

Walau begitu, sulit tak mengaitkan proyek geothermal ini dengan keharusan menyediakan energi untuk pariwisata premium Labuhan Bajo. Selain itu, proyek ini memiliki keunggulan, ia menyediakan energi ramah lingkungan. Aspek energi ramah lingkungan ini sendiri akan menjadi selling point.

Konsumen (turis) mau membayar lebih mahal untuk segala sesuatu yang berlabel ramah lingkungan. Itu juga yang jadi alasan mengapa Labuhan Bajo dirancang sebagai tempat wisata premium.

Dari dokumen-dokumen SMI, terlihat bahwa mereka sudah melakukan beberapa studi khusus tentang dampak lingkungan (environmental and social impact assessment/ESIA), rencana manajemen lingkungan (environmental management plan/EMP), dan yang menyangkut warga Desa Wae Sano, adalah, rencana aksi akuisisi dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan/LARAP).

Semua kajian ini dilakukan karena proyek ini dibiayai Bank Dunia, yang menuntut, proyek harus sesuai prosedur standar lembaga keuangan dunia itu. SMI selain bertindak melakukan studi awal, juga akan mengawasi kontraktor yang mengerjakan proyek ini.

Di dalam dokumen-dokumen itu disebutkan, ini masih dalam tahap eksplorasi dan kelanjutan proyek sangat tergantung dari hasil eksplorasi.

Dari berbagai kejadian di lapangan tampak proyek ini bakal segera jalan.. Antagonisme di bawah pun mulai tampak: selain warga menolak, ada pula yang mendukung. Pemerintah Manggarai Barat, tampak sangat berambisi mensukseskan proyek ini.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla, bersikukuh, bahwa proyek ini menguntungkan negara. “Kita ini bagian dari NKRI, ini program pusat yang kami pemerintah daerah mengikuti. Sebab, tidak ada program pemerintah yang tidak pro rakyat. Panas bumi ini tentu menguntungkan negara. Karena itu saya tetap mendorong untuk dilanjutkan,” katanya sebagaimana dikutip media lokal.

Keinginan bupati ini tak mulus diterima warga. “Apapun yang terjadi, kami akan tetap menolak,” kata Yosef Erwin Rahmat, warga Wae Sano, yang menolak. Sudah lebih dua tahun Yosef dan kawan-kawannya di desa itu melakukan perlawanan.

Selama ini, warga patuh, tak pernah mengeluh, lalu jadi pembangkang. Dari studi pertanahan SMI soal status tanah, jelas terlihat, bahwa rakyat yang sekarang menolak ini adalah pembayar pajak yang patuh.

Danau Sano Nggoang. Foto: Nyimas Laula

Sengketa di lokasi pengeboran

“Dia tidak mengerti duduk soalnya,” kata Yosef Erwin, mewakili penduduk Wae Sano menanggapi bupati. Alasan utama penolakan masyarakat Wae Sano adalah, proyek ini merusak ruang hidup mereka.

Yang mereka maksudkan, adalah sumur-sumur panas bumi ini akan menghancurkan semua tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual yang mereka jalani turun temurun. Orang-orang Wae Sano percaya, hidup mereka, baik sebagai individu maupun masyarakat, merupakan sesatuan utuh antara antara golo lonto, mbaru kaeng, natas labar (perkampungan adat), uma duat (lahan pertanian/perkebunan), wae teku (sumber mata air), compang takung, lepah boa (tempat-tempat adat), puar (hutan) dan sano (danau).

Berbeda dengan warga yang memikirkan keseluruhan ruang hidup dan dampak ekologi dan sosial, SMI hanya berbicara tentang ganti rugi tanah yang jadi pengeboran dan fasilitas pendukungnya.

Dalam studi tentang akuisisi tanah dan pemukiman kembali, SMI mengidentifikasi hanya ada 63 pemilik tanah akan terkena proyek. Sebagian besar dari mereka terkategori miskin. Bahkan, ada kalangan masyarakat rentan, seperti perempuan, orang tua, atau perempuan yang jadi kepala keluarga (orangtua tunggal). Lebih dari setengah dari mereka ini (34 orang) terkategori miskin, yakni, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari setengah pemilik tanah hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Studi ini juga menyebutkan, akan ada 43 orang kehilangan lebih 10% tanah dampak proyek ini. Ada 46 orang akan kehilangan 10% atau lebih penghasilan.

SMI sudah beberapa kali mengadakan konsultasi dengan penduduk yang bakal terkena proyek ini. Selain SMI, pemerintah daerah terutama Pemerintah Manggarai Barat dan jajaran bawahannya juga aktif mendekati masyarakat agar menyerahkan tanah untuk proyek ini.

Konsultasi pertama pada Maret 2017. Ketika itu, penduduk tidak menolak proyek ini. Bahkan, dalam berbagai studi SMI terekam, penduduk cenderung menyetujui proyek ini.

Awalnya, penduduk tidak diberitahu bahwa proyek ini akan menggusur dan pemukiman kembali. Kepada kami, penduduk mengaku, mereka dapat janji listrik dan pekerjaan. Juga, Desa Wae Sano akan memproduksi listrik dari tenaga panas bumi. Mereka tidak tahu, bahwa mereka harus merelakan desa untuk proyek listrik itu.

Penolakan awal mulai terjadi pada Mei 2018. Saat itu, SMI mulai menentukan letak titik bor (well pads) untuk mendapatkan panas bumi. Penduduk mulai curiga, karena sebagian besar titik bor dan lokasi-lokasi instalasi proyek ini, seperti instalasi pembuangan limbah, sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk dan fasilitas publik.

Sumur pengeboran di Kampung Lempe, misal, berjarak hanya 300 meter dari pemukiman warga, dan hanya 20 meter dari sumber mata air. Di Kampung Nunang, sumur pengeboran itu berjarak hanya 30 meter dari mbaru gendang (rumah adat). Di Kampung Dasak, jarak sumur pengeboran dengan fasilitas sekolah dan pemukiman warga hanya sekitar 25 meter.

Penduduk juga curiga karena SMI kelihatan menutup-nutupi sesuatu. Berulang kali dalam kesempatan sosialisasi, SMI menegaskan, bahwa tak akan ada penggusuran dan relokasi tempat tinggal penduduk.

Untungnya, penduduk mendapat ‘bocoran’ dokumen-dokumen SMI. Salah satu, adalah LARAP, merupakan studi akuisisi dan pemukiman kembali penduduk yang terkena proyek.

Selain sosialisasi di desa, perusahaan dan pemerintah juga mengorganisir sebuah studi banding. Pada 2017, tiga orang dari Wae Sano mengunjungi PLTPB Star Energy di Pengalengan dan Kamojang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sana, mereka diperlihatkan bagaimana pembangkit listrik tenaga panas bumi bekerja.

Studi banding yang berbalik

Studi banding itu tak membuat penduduk desa menerima proyek geothermal di Wae Sano. Sebaliknya, studi banding itu malah makin mengeraskan sikap penolakan mereka.

Kepada kami mereka menjelaskan mengapa studi banding itu malah menguatkan penolakan mereka. Padahal, SMI dan pemerintah mengharapkan studi banding itu membuahkan pandangan positif dari penduduk desa dan akan mendukung proyek serupa di Wae Sano.

Yang mengesankan, adalah bagaimana tiga orang yang mewakili masyarakat ini mampu kritis membandingkan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mereka kunjungi dengan desa mereka.

Pertama, bagaimana pembangkit listrik ini didirikan? “Kami tidak tahu, pernahkah ada penduduk tinggal di daerah yang sekarang berdiri pembangkit listrik itu?” kata seorang dari mereka. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab petugas yang menemani mereka.

Tentu saja pertanyaan ini sesungguhnya bercabang. Wakil-wakil warga Wae Sano ini hanya ingin tahu seandainya ada penduduk, bagaimana mereka diperlakukan ketika itu? Adakah mereka juga digusur seperti yang direncanakan terhadap mereka?

Kedua, hal yang memancing perhatian mereka adalah alat penunjuk angin (wind indicator). Mereka bertanya, “Apa guna alat itu?” Mereka mendapat jawaban, bahwa alat itu berguna jika ada gas beracun yang keluar dari pembangkit panas bumi.

Kalau itu terjadi, mereka harus lari berlawanan dengan arah hembusan angin. Penjelasan ini justru membuat mereka gelisah. Kalau gas beracun itu keluar siang hari, mereka mungkin bisa tahu akan lari kemana. “Bagaimana jika itu malam hari? Bagaimana mereka tahu?

Ketiga, mereka cermat mengamati lokasi-lokasi pembangkit listrik itu. Ternyata, semua pembangkit listrik itu terletak di tanah datar. Sangat berbeda dengan daerah mereka, Kampung Wae Sano, terletak di lembah.

Di tanah datar, kalau angin berhembus, gas beracun akan cepat berlalu. Bagaimana di lembah? Bukankah ini hanya akan menjebak mereka?

Selain itu, di lokasi pembangkit listrik panas bumi yang mereka kunjungi tak ada tanaman-tanaman tinggi seperti pohon kemiri yang banyak di desa mereka. Yang mereka lihat hanyalah pohon-pohon di perkebunan teh yang rendah. Pohon-pohon tinggi, yang selama ini memberi mereka penghidupan itu, justru jadi penahan gas beracun.

Keempat, dari studi banding ini mereka tahu, bahwa pembangkit listrik ini akan menghasilkan limbah. Kemana limbah ini akan dibuang? Bagaimana pengaruhnya terhadap air yang mereka minum? Terhadap danau belerang di kampung mereka? Terhadap sumber air panas?

Alasan-alasan itu menjadi dasar penolakan penduduk Wae Sano. Menghadapi penolakan itu, SMI dan pemerintah menawarkan sosialisasi ulang. Masyarakat tetap menolak sosialisasi.

Pemerintah bahkan mengirim dua orang sosiolog dari Universitas Nusa Cendana di Kupang untuk ‘pendekatan kebudayaan’ kepada penduduk. Mereka diterima dengan penolakan. Pertemuan berlangsung sengit hingga kedua sosiolog lari terbiirit-birit ke mobil mereka dan pergi tanpa pamit.

Konflik dan tumbal

Untuk melancarkan proyek geothermal ini, pemerintah berusaha mengisolasi warga yang menolak dengan melibatkan kampung-kampung di seluruh desa administratif Wae Sano. Desa ini sesungguhnya terdiri dari 10 kampung. Sementara lokasi proyek dan pengeboran hanya berdampak langsung pada tiga kampung, yakni, Lasak, Nunang, dan Lempe. Sebagian besar dari mereka yang menolak tinggal di tiga kampung ini.

SMI dan pemerintah selalu berargumen, bahwa di samping mereka yang menolak, ada lebih banyak orang menerima proyek ini. Ada 149 orang menandatangani penolakan proyek ini. Sementara, ada 172 orang tidak menyatakan keberatan terhadap proyek. Dari jumlah yang pro itu, ada 13 orang bermukim di Nunang. Namun, menurut penduduk yang menolak, mereka memang penduduk Nunang, namun tidak memiliki tanah. Ada yang pensiunan pegawai dan kembali ke Nunang, ada yang guru, dan lain-lain. Mereka itu yang pro-proyek.

Pro dan kontra ini jelas memecah belah komunitas. Orang-orang yang pro dan banyak penduduk di sekitar mengatakan, mereka perlu listrik. Tidak diragukan, semua orang perlu listrik. Itulah celah yang selalu dipakai untuk memajukan kepentingan SMI.

Pada awal Maret ini, Bupati Agustinus Ch. Dula juga mengatakan, SMI akan membuat jalan aspal hotmix dari Langgo ke Wae Sano. “Ini kerjasama dengan PT SMI dalam rangka membuka isolasi di daerah itu. Apalagi proyek geothermal segera dibangun di wilayah Sano Nggoang,” katanya.

Untuk orang seperti bupati ini, tidak ada hal yang lebih mulia di dunia ini kecuali menjual daerah seluas-luasnya. Dia mempersilakan siapa saja yang mau membayar untuk datang. Siapakah yang harus menanggung biayanya? Jelas yang menanggung, adalah penduduk di tiga kampung Wae Sano, yang sebagian besar petani, berpendidikan rendah, dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada zaman Orde Baru, di tanah Jawa, ada sebutan khusus untuk orang-orang yang dikorbankan untuk ambisi ekonomi dan investasi (berbungkus kata yang bagus: pembangunan!). Kata itu adalah tumbal atau korban. Kalau orang ingin membangun jembatan, dan kalau ingin selamat, harus ada tumbal. Yang jadi tumbal selalu mereka yang lemah, seperti misal, bayi yang tidak berdaya.

Jelas apa yang ada dalam benak SMI dan para penguasa lokal serta nasional, bahwa mereka harus mengamankan investasi. Orang-orang Wae Sano ini hendak jadi tumbal untuk investasi di industri pariwisata premium Labuhan Bajo. Dan … mereka menolak.***

* Venan Suharyanto, peneliti pada Sunspirit for Justice and Peace, Labuan Bajo-Flores Barat.

* Made Supriatma, peneliti dan jurnalis lepas

Keterangan foto utama: Danau Sano Nggoang. Foto: Aloysius Suhartim Karya