- Industri otomotif Indonesia mulai mengembangkan kendaraan rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV) berbasis energi alternatif pengganti BBM, seperti kendaraan listrik, kendaraan bertenaga gas (BBG) dan kendaraan dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti biodiesel dan bioethanol

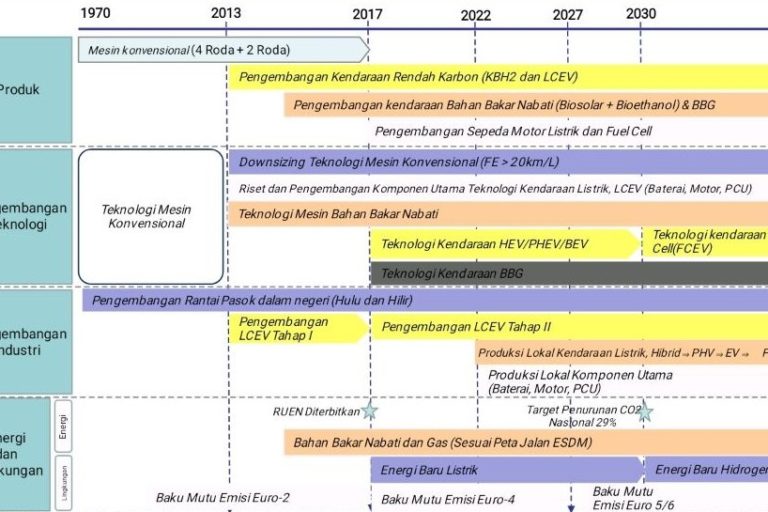

- Roadmap pengembangan LCEV di Indonesia mengacu kepada peta jalan industri otomotif Indonesia (1970 -2035), yang dimulai pada 2013 dengan berbagai kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait, yang sayangnya terkesan tumpang tindih

- Dalam kebijakan Prioritas Riset Nasional (PRN), BRIN mengarahkan penelitian ke riset kendaraan listrik dan BBN berbasis sawit (biodiesel). Sedangkan kebijakan Kementerian ESDM dalam Rencana Strategis (Restra) 2020-2024 mengarahkan pengembangan mandatori biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar dan menghemat devisa

- Selain kebijakan pengembangan kendaraan berbasis BBN untuk kendaraan roda empat dan kendaraan berat yang terkesan mengikuti tuntutan pasar global, Indonesia perlu mengembangkan kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi dan penumpang

Pada tahun 2017, sekira bulan November saya mendatangi salah satu pameran di Balai Kartini, Jakarta Selatan, yang bertajuk “Indonesia Science Expo 2017”. Di sana banyak sekali ditemui inovasi-inovasi yang dilakukan para peneliti, mahasiswa teknik, dan pihak lainnya.

Sampai di sebuah gerai pameran, tetiba mata saya tertuju pada sebuah motor skutik. Motor ini tampil seperti motor-motor pada umumnya.

“Ada motor skutik. jangan-jangan ada sesuatu yang baru,” batin saya.

Setelah didekati, ternyata skutik itu dalam posisi hidup (idle). Suaranya cukup senyap, mirip motor listrik. Tapi kok ada knalpotnya?

Alih-alih sedang melihat dengan lebih detail, saya disambangi seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai bagian dari proyek penelitian bahan bakar kendaraan yang berasal dari ekstrak ampas tahu.

Betul, ampas tahu, anda tak salah baca. Kudapan yang biasa kita santap berupa kembang tahu.

“Ini nggak pakai bensin, bahan bakarnya dari nabati,” jelasnya spontan, yang kemudian memberikan kartu nama. Tertulis di sana, Arifin Nur, dari LIPI Bandung.

baca : Tekan Emisi, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan Mobil Listrik

Sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut, Arifin mematikan mesin motor dan membuka jok. Saat itu barulah tampak hal yang membuat skutik itu berbeda.

Di bawah jok tetap ada bagasi kecil, namun tak terdapat tangki bensin. Tangki itu digantikan oleh dua buah tabung aluminium dengan posisi berdampingan. Di dekatnya ada alat pengukur tekanan (pressure gauge) dan panel yang berbentuk seperti keran.

“Tabung ini isinya gas hidrogen yang dihasilkan dari ekstrak ampas tahu,” ungkapnya.

Kini sudah empat tahun berlalu, lantas seperti apa nasib inovasi dan penelitian terkait bahan bakar alternatif itu?

Saat saya hubungi kembali, Kamis (9/12/2021), Arifin mengonfirmasikan bahwa saat ini riset dan penelitian kendaraan berbahan bakar biohidrogen sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 2018.

“Karena alasan teknis dan perubahan Prioritas Riset Nasional (PRN) di lingkungan LIPI, sejak saat itu kami diarahkan untuk mendukung riset kendaraan listrik, dan tidak lagi ke arah kendaraan bermesin pembakaran dalam (internal combustion),” ungkapnya.

Padahal, bahan bakar hidrogen diklaim lebih cocok untuk digunakan kendaraan berat dalam upaya mengurangi tingkat polusi udara di dunia. Selain itu bahan bakar hidrogen lebih efektif dan efisien ketimbang menggunakan baterai listrik yang membutuhkan penyesuaian penggunaan karena keterbatasan jarak tempuh.

Demikian hasil kajian Institute for Essential Service Reform (IESR), berjudul Deep decarbonization of Indonesia’s energy system.

Peneliti spesialis bahan bakar bersih IESR, Julius Adiatma, September lalu mengatakan bahwa dalam jangka pendek hidrogen berpotensi masuk ke sektor industri, tentu sambil melihat perkembangan sisi ekonominya.

Tapi jika melihat sektor ekonomi saat ini, Bahan Bakar Nabati (BBN)–utamanya biodiesel–masih memiliki ceruk yang cukup besar di Indonesia, mengingat tersedianya sumber daya utamanya, sawit.

Tumpang Tindih Kebijakan

Tentu saja di balik semua kebijakan tersebut, ada aturan-aturan dasar yang menyertainya untuk pengambilan keputusan.

Sebelumnya, mari kita runut soal peta jalan (roadmap) kendaraan rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV) di Indonesia. Skema itu mengacu kepada peta jalan industri otomotif Indonesia yang yang digulirkan pemerintah pada rentang 1970 hingga 2035.

Dasar hukum terkait program LCEV ini ada pada UU No.3/2014 tentang Perindustrian, PP No.41/2015 tentang Sumber Daya Industri, dan PP No.14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Acuan lainnya ada pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.30/2017 tentang Jenis-jenis Industri Pembinaan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No.95/2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) Indonesia.

baca juga : Perluasan Insentif PPnBM Kendaraan, Akankah Efektif Tekan Emisi Karbon?

Dari skema di atas, mari kita lihat misalnya pada 2018, pemerintah dengan beberapa lembaga terkait –juga universitas– tengah melakukan riset dan pengembangan kendaraan berbasis LCEV tahap II.

Riset tersebut terkait komponen utama kendaraan dengan teknologi, baterai, dan motor listrik. Tahapan ini merupakan yang ke-2 kalinya setelah periode 2013-2017 terkait kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga (KBH2).

Sementara pada rentang 2013 hingga 2035, disiapkan soal pengembangan teknologi kendaraan berbasis BBN (biodiesel dan bioethanol) dan bahan bakar gas (BBG). Namun sayangnya, pengembangan BBM bioethanol tak berjalan mulus.

Soal bahan baku (feedstock), riset, dan penelitian, dari bahan bakar bioethanol, Ricky Amukti dari Traction Energy Asia memberikan pandangannya.

“Sebenarnya potensi feedstock bioetanol Indonesia cukup beragam. Sayangnya pengembangan bioetanol mandek, dikarenakan harga produksinya yang tinggi dan tidak mendapatkan dukungan subsidi maupun insentif dari pemerintah,” tandasnya saat dihubungi Jumat (10/12).

Sedangkan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, pada April lalu menyebut lima agenda utama terkait EBT (energi baru terbarukan) yang dilakukan dalam PRN 2020-2024, yakni:

- BBN berbasis sawit (biodiesel),

- Biogas,

- Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil,

- Baterai listrik, dan

- Pengembangan teknologi nuklir.

PRN ini mengacu pada Perpres No. 38/2018 tentang RIRN (rencana induk riset nasional) 2017-2045, Permenristekdikti No. 36/2018 tentang Cara pengaturan PRN dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RIRN, serta Permenristekdikti No. 40/2018 tentang PRN.

Dari 5 agenda utama terkait EBT yang disebutkan di atas, kemudian kita mengerucut pada proyeksi BBN yang memiliki kaitan erat baik secara kebijakan dan fungsional untuk sektor industri dan transportasi di masa depan.

Mandatori BBN Biodiesel

Menurut keterangan Menristek, saat ini dengan menggunakan katalis yang dikembangkan di ITB, Indonesia telah melakukan uji coba di kilang Pertamina, sehingga harapannya tak memerlukan waktu lama Indonesia bisa masuk pada skala produksi, baik untuk diesel, bensin, maupun untuk avtur (bioavtur).

”Tujuan akhirnya adalah untuk bisa kita mengurangi impor dari BBM itu sendiri,” ungkap Menristek.

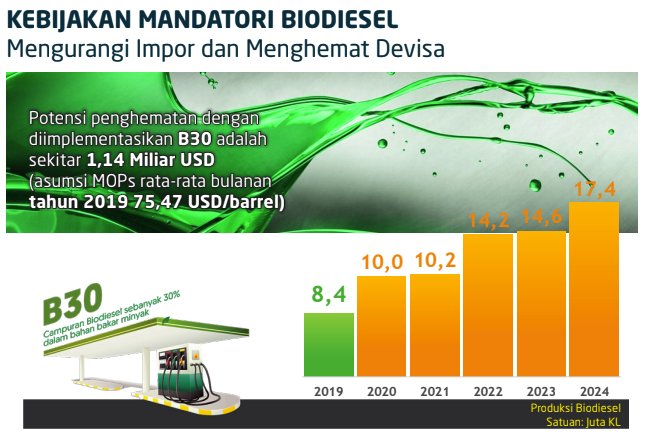

Kebijakan ini memiliki benang merah dari Rencana Strategis (Restra) 2020-2024 yang dicanangkan Kementerian ESDM. Di sana dijelaskan soal mandatori biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar dan menghemat devisa.

perlu dibaca : Studi LPEM Sebut Kebijakan Biodiesel Rawan Rugikan Keuangan Negara dan Lingkungan Hidup

Dalam tabel di atas, dijelaskan bahwa pada 2019 produksi biodiesel B30 telah mencapai 8,4 juta kiloliter (KL). Angka itu terus meningkat, dan diharapkan akan ada lonjakan signifikan hingga 2024 (17,4 KL).

Bahkan di sana disebutkan pula bahwa potensi penghematan dengan diterapkan biodiesel B30 mencapai US$1,14 miliar, dengan asumsi berdasarkan rata-rata harga indeks pasar per bulan menyentuh US$75,47 per barel.

Sementara data teranyar dari Kementerian ESDM pada Januari 2021, tercatat penyerapan biodiesel B30 domestik sepanjang 2020 mencapai 8,4 KL dari alokasi yang ditetapkan sebesar 9,55 juta KL.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa tingginya sisa alokasi–sebesar 1,15 KL–itu disebabkan pandemi Covid-19. yang telah menekan konsumsi solar.

Meski demikian, konsumsi dalam negeri tersebut berdampak terhadap penghematan devisa negara sebesar Rp38,31 triliun (US$2,66 miliar). Perhitungan itu menggunakan rata-rata MOPs Solar 2020 sebesar US$50 per BBL (kurs Rp14.000 per dolar AS).

Namun begitu, ternyata ada kekhawatiran terkait harga dan nilai keekonomian bahan bakar biodiesel ini.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, Juli lalu mengatakan bahwa harga biodiesel B30 jauh di atas harga solar subsidi yang dijual di SPBU.

Di pasaran, berdasarkan data dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM per April 2021, harga biodiesel B30 berada pada kisaran Rp10.131 per liternya. Banderol itu sedikit lebih tinggi ketimbang solar non-subsidi yang sebesar Rp9.400.

“Perlu keseimbangan, kalau tidak ada biodiesel, CPO akan anjlok,” tandas Parulian.

baca juga : Menilik Hulu Hilir Kebijakan Biodiesel Indonesia

Sementara Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan, juga menyebut soal proyeksi kebutuhan yang harus segera ditetapkan dalam cetak biru (blueprint) pengembangan EBT. Tujuannya, untuk memberikan kepastian bagi investor yang mau masuk dalam bisnis tersebut.

Saat berbincang dengan saya, Jumat (17/12/2021), nilai ekonomis biodiesel ini masih menjadi salah satu sorotan, yang menurut Paulus harus memiliki daya saing.

Sebelumnya, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, pada akhir tahun 2020 mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan produksi biodiesel dalam jumlah besar untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) saat konsumsi dalam negeri meningkat hingga 2040.

Selain bahan baku BBN yang masih berfokus pada CPO, Deputi Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indarto, juga memandang penggunaan BBN di dalam negeri masih memiliki masalah, yakni berupa harga yang mahal sehingga belum mampu bersaing dengan BBM.

Padahal, ia bilang, saat ini BBN biodioesel pada umumnya sering dijadikan penyelamat ekonomi.

“Ketika ekonomi sedang turun, BBN naik, tapi ketika ekonomi sedang dalam kondisi biasa-biasa saja atau batu bara sedang baik, maka BBN dilupakan,” katanya dalam diskusi ‘Pangan vs Energi: Menelaah Kebijakan Bahan Bakar Nabati Indonesia’, Selasa (16/11/2021).

Tentunya apa yang disampaikan Jojo—sapaan akrabnya—tadi menjadi penting, mengingat bagaimana kemudian Indonesia bisa mencapai kedaulatan energi.

Pendek kata, Jojo ingin bilang bahwa ketahanan dan kemandirian energi Indonesia bisa dicapai, namun tak tergantung dari BBM, tapi juga tak mengganggu ekosistem (lingkungan).

“Madani mengajak semua pihak yang berbicara BBN, agar BBN tidak dijadikan alat untuk dikatakan sebagai solusi palsu. Madani ingin mengatakan apapun solusinya selama dapat dipikirkan secara tepat, ia mampu menjadi solusi.”

“Kita harus mencari cara bagaimana BBN bisa bersaing dengan minyak bumi. Sekarang tanpa insentif, BBN lebih mahal, orang tidak mau membeli.”

menarik dibaca : Ini Rencana Aksi Kebijakan Kendaraan Listrik di Bali

Tantangan pengembangan BBN Biodiesel

Tantangan lainnya untuk subsektor energi–terkhusus EBT–seperti tertuang dalam Restra 2020-2024, adalah investasi yang masih cukup mahal.

Hal yang tak kalah penting adalah terbatasnya penguasaan teknologi EBT dan insentif untuk konservasi energi, serta tarif listrik berbasis EBT belum menarik minat investor.

Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Abdul Rochim menyebutkan bahwa kandungan air yang ada pada biodiesel B30 memiliki potensi untuk memengaruhi keandalan mesin.

“Kami fokus ke water content (kandungan air pada produk biodiesel) agak ketat. Itu yang mungkin terjadi di uji coba truk,” jelas Abdul pada November 2019.

Walau begitu, Abdul menilai bahwa secara keseluruhan dari hasil uji jalan B20-B30, belum ditemukan kendala yang terlalu berarti. Harapannya dari pengujian-pengujian lanjutan, secara kualitas akan lebih baik hingga bisa diberlakukan pada semua kendaraan tanpa masalah.

Dua bulan sebelumnya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk bersama-sama mengembangkan kemitraan pendidikan dan penelitian, khususnya di sektor otomotif.

Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilakukan adalah, melakukan pengembangan EBT. Para peneliti dari UGM bakal mengkaji teknologi pembuatan biodiesel yang menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Hasilnya nanti akan disinergikan dengan para pelaku industri.

Presiden Direktur TMMIN, Warih Andang Tjahjono, mengatakan bahwa industri di Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan daya saing agar bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada bangsa.

“Kami yakin bahwa salah satu kunci utama untuk mencapainya adalah dengan kemitraan yang erat dengan akademisi,” kata Warih kala itu.

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan riset industri antara manufaktur dan akademisi, riset antara TMMIN dan UGM mencakup topik-topik yang tentu menjadi perhatian industri di masa depan, seperti EBT, lingkungan hidup, produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tuntutan Pasar Global

Pandangan lain datang dari Munawar Chalil, jurnalis otomotif senior sekaligus pengamat kebijakan pemerintah sektor otomotif, yang mengatakan bahwa Indonesia masih dalam posisi terikat kebijakan global.

Artinya, peta jalan atau kebijakan memang terus berubah dikarenakan tuntutan pasar global.

”Jika merujuk kebijakan global khususnya di sektor industri otomotif, memang sudah seharusnya Indonesia langsung lompat ke energi listrik untuk kendaraan. Jadi roadmap yang terus berubah ini karena memang tuntutan pasar global,” jelasnya, Rabu (15/12).

”Mungkin untuk sektor kendaraan besar seperti truk dan bus, bisa menggunakan biodiesel, atau biodieselnya juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan operasional pabrik, tambang, atau pembangkit listrik. Tapi jika bicara kendaraan penumpang, memang sudah seharusnya lompat ke kendaraan listrik. Kalau melihat ekosistem kendaraan listrik saat ini, Indonesia memang sudah cukup tertinggal.”

Gambaran lainnya, ia melihat manufaktur yang ada di Indonesia sudah bersiap menuju era mobil listrik. Pendek kata, sedikit sekali yang bermain untuk teknologi biodiesel.

Dalam konteks ini, biodesel akan tetap menjadi bagian dari industri nasional, tapi semua kebijakan maupun regulasi tentu berpatokan pada kebutuhan industri global.

Jika mengerucut soal insentif, ia juga menyebut memang sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan teknologi atau kendaraan berbasis EBT yang sesuai dengan kebutuhan global.

”Soal kendaraan listrik, kita juga masih punya pekerjaan rumah besar, itu nanti baterainya mau dikemanakan? Beda dengan China, AS, dan Eropa, yang memang sudah cukup matang infrastrukturnya.”

Meski demikian, ia menekankan bahwa kebijakan terkait EBT harus menjadi kebijakan politik yang absolut dan mengikat. Harus konkret dan dijalankan oleh semua kementerian, sehingga peta jalan bisa dipahami oleh lintas sektoral, baik oleh pelaku industri, investor, produsen, aftermarket, dan tentunya masyarakat secara umum.

Hal terakhir dan yang paling penting soal kebijakan EBT tadi, sambungnya, adalah memperhitungkan soal dampak ekonominya bagi masyarakat.

‘’Karena ketika kita bicara soal peta jalan dan kebijakan, itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Hal ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan Jojo bahwa konsep BBN sebagai Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diinisiasi pada 2006 menyoroti soal pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM.

***

*Mustafa Iman, jurnalis Good News From Indonesia (GNFI). Artikel ini didukung oleh Mongabay Indonesia dan Yayasan Madani Berkelanjutan