- Hiu dan pari adalah spesies laut yang selalu mendapat sorotan tajam setiap tahun. Keduanya selalu menjadi perhatian, karena kondisinya di laut yang terus menjadi buruan yang bisa mengancam keberlanjutan populasinya di masa mendatang

- Situasi tersebut berlaku di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan 28 kawasan konservasi perairan dengan luas mencapai 57,5 juta hektare dengan jenis ikan target konservasi adalah hiu dan pari

- Upaya tersebut menjadi bagian dari konservasi hiu dan pari secara nasional, selain mengendalikannya dari penerbitan 26.090 dokumen surat angkut jenis ikan (SAJI) untuk hiu dan pari sepanjang 2021-2024 untuk 512 perusahaan

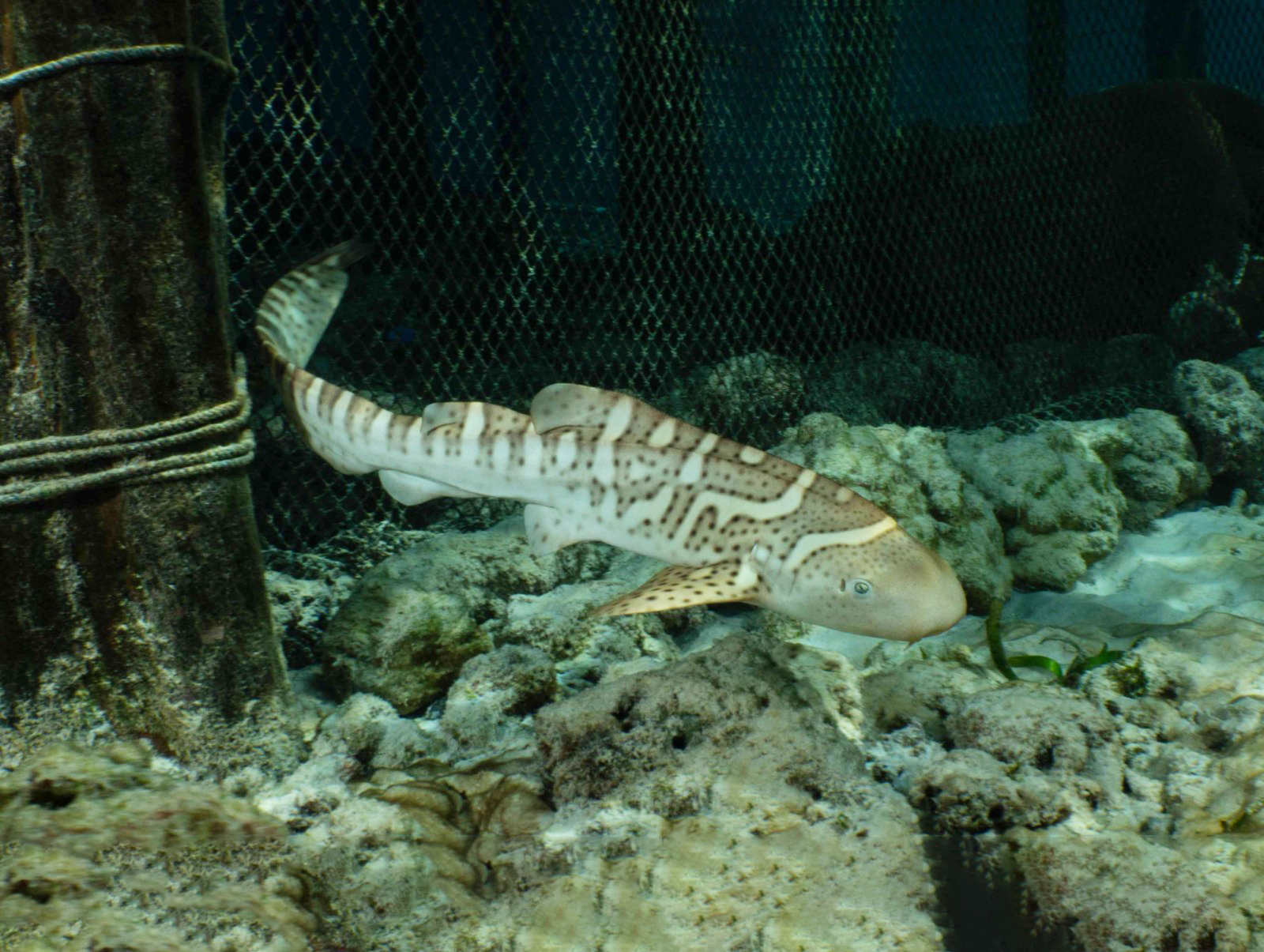

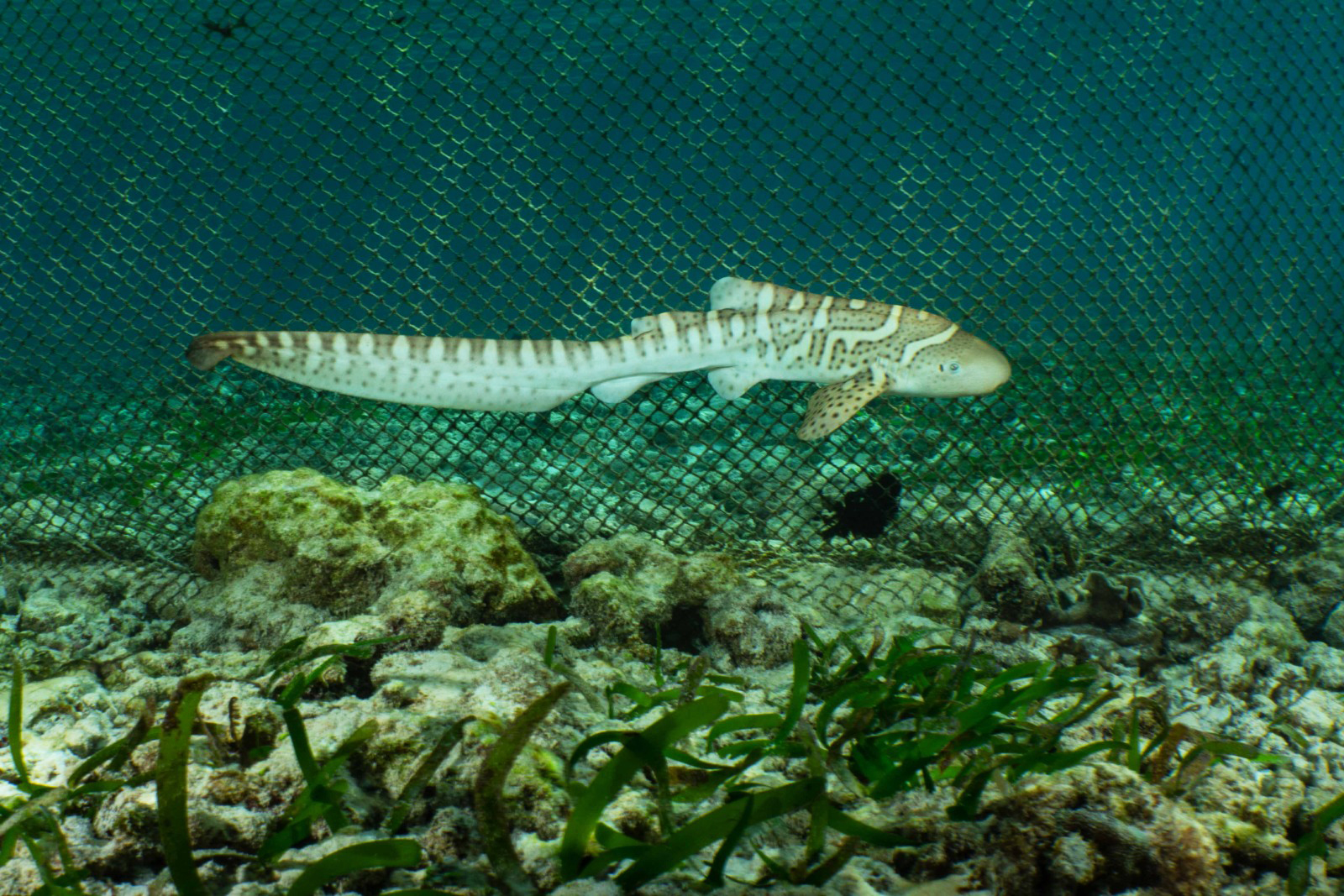

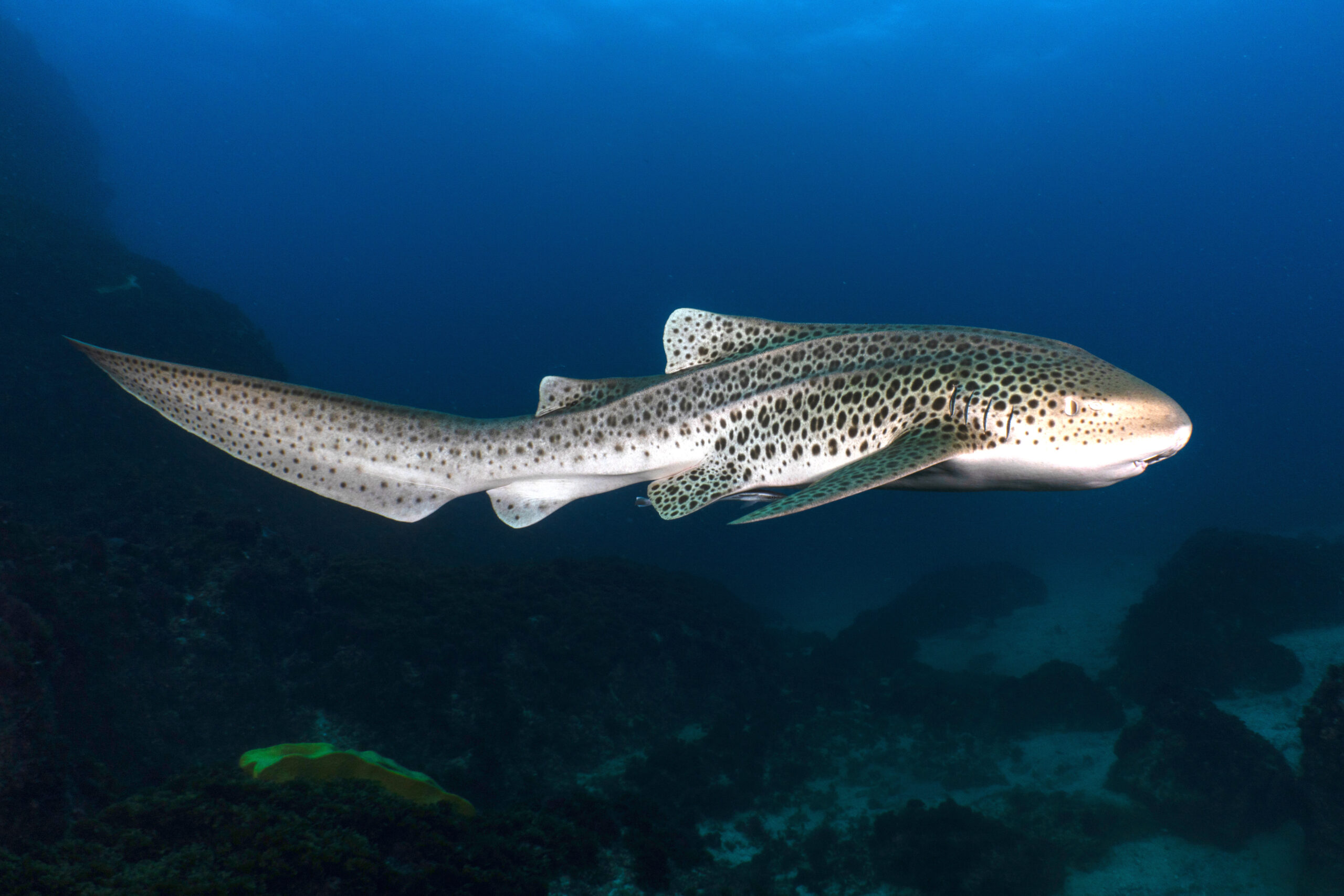

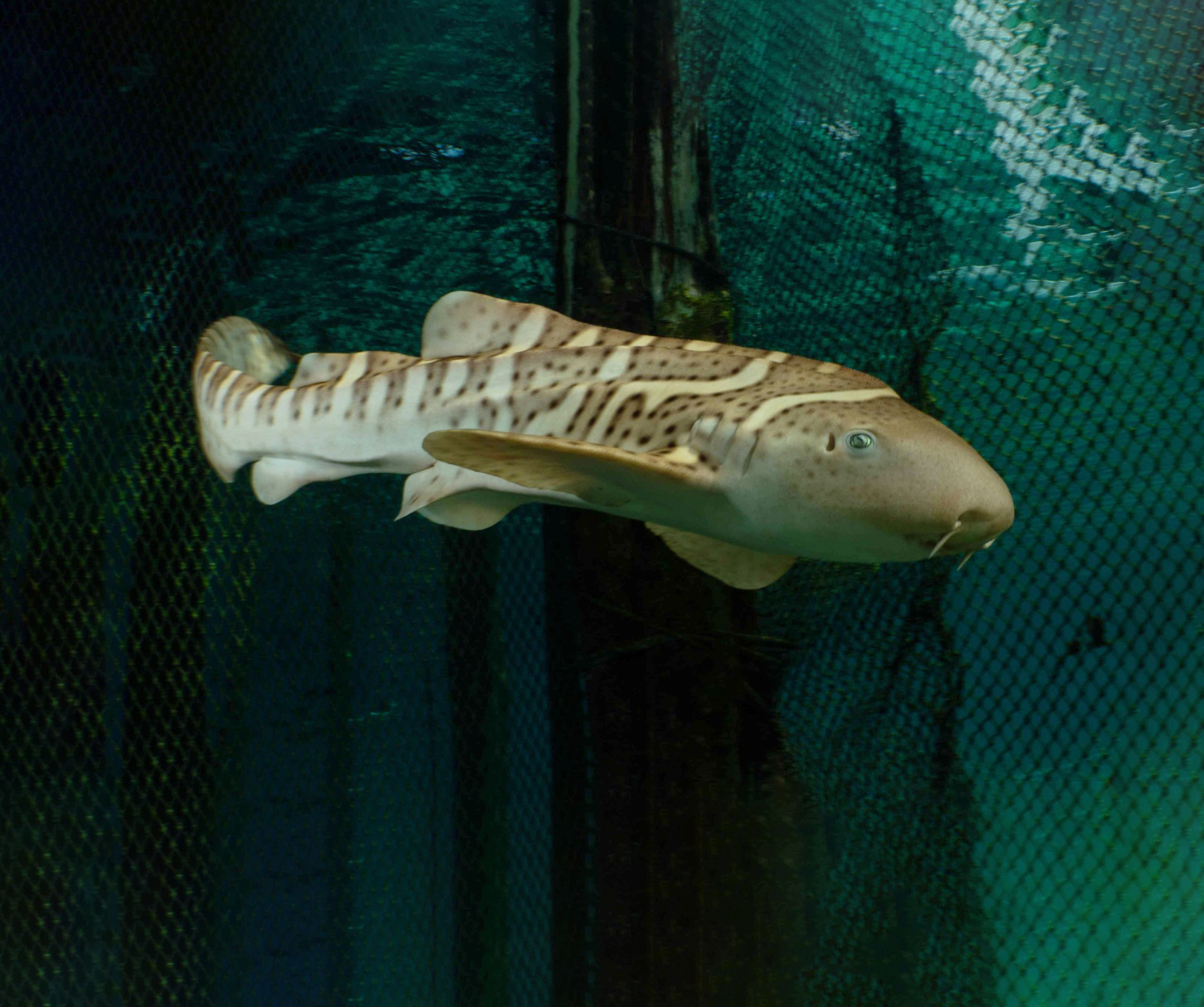

- Salah satu spesies yang membutuhkan perlindungan segera, adalah hiu belimbing (Stegostoma tigrinum) yang saat ini sudah berstatus terancam punah oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)

Kelompok Chondrichthyes mendapat penilaian tajam dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) karena terjadinya kepunahan keanekaragaman hayati laut sepanjang periode 2014 hingga 2021. Selama delapan tahun tersebut, jumlah spesies rentan meningkat dari 24 persen menjadi 32,16 persen.

Peningkatan tersebut menjelaskan bahwa kelompok biota laut itu ada dalam ancaman kepunahan dan memerlukan perlindungan penuh. Jika dibiarkan, maka ancaman yang mengintai hiu, pari, dan chimaera tersebut akan menjadi kenyataan.

Adapun, kelompok Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan adalah ikan berahang, mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik, jantung beruang dua, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan bukan tulang sejati.

Kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Elasmobranchii, kelompok biota laut yang di dalamnya adalah hiu dan pari; dan Holocephali, yaitu chimaera, yang tidak lain adalah ikan bertulang rawan dalam ordo Chimaeriformes.

Biasanya, kelompok ikan ini disebut juga hiu hantu, ikan tikus, ikan hantu, atau ikan kelinci. Penyebutan tiga nama terakhir kadang bisa mengecoh orang, karena mirip dengan ikan ekor tikus (macrourinae), ikan mata gentong (opisthoproctidae), atau baronang.

Salah satu biota laut yang masuk chondrichthyes, adalah hiu belimbing atau Indo Pacific Leopard Shark. Hewan laut bernama latin Stegostoma tigrinum itu menjadi perhatian, karena oleh IUCN disematkan ke dalam kelompok spesies terancam punah (endangered).

Penyematan itu sudah ditetapkan sejak 2019, setelah sebelumnya dilakukan penilaian sejak 18 Februari 2015. Perairan laut yang menjadi habitat hiu tersebut, adalah Indonesia yang semuanya ada di perairan dangkal, dari Aceh hingga ke Papua.

Bahasan tentang ancaman yang mengintai hiu belimbing itu mengemuka pada Simposium Hiu dan Pari 2024 yang berlangsung 21-22 Mei 2024 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Kegiatan yang rutin digelar setiap tiga tahun sekali itu, mempertemukan para pihak yang mewakili Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan akademisi, lembaga penelitian, dan organisasi lingkungan.

Pernyataan tentang ancaman kepunahan yang mengintai kelompok chondrichthyes, diungkapkan oleh Senior Program Director Konservasi Indonesia Fitri Hasibuan yang ikut menjadi peserta kegiatan simposium tersebut.

“Kegiatan simposium ini sangat diperlukan mengingat situasi konservasi yang rentan terhadap banyaknya spesies hiu dan pari,” ucapnya.

Baca : Populasi Hiu Belimbing Hampir Punah, Begini Cara Mitigasinya

Ancaman Perburuan

Ancaman kepunahan yang dihadapi hiu belimbing bisa terjadi, karena aktivitas penangkapan ikan berlebihan yang masih belum bisa dihentikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas tersebut beresiko besar yang bisa berdampak pada semua spesies yang terancam punah.

Kegiatan tersebut juga menjadi bahaya terbesar bagi lebih dari dua pertiga spesies yang ada di laut dunia saat ini. Faktor lainnya yang ikut memperburuk konservasi, adalah hilangnya habitat, perubahan iklim, dan polusi.

Menurut dia, langkah mendesak yang harus segera dilakukan adalah melakukan pembatasan penangkapan ikan, mitigasi angka kematian, dan menjaga habitat kritis. Cara tersebut diyakini akan bisa mencegah kepunahan lebih lanjut dan menjamin keberlanjutan ekosistem laut.

Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia Iqbal Herwata tidak menolak pada fakta bahwa hiu belimbing saat ini terancam punah dikarenakan aktivitas perikanan tangkap yang berlebihan, dan kerusakan habitat yang semakin meluas.

Kesimpulan itu muncul setelah para pakar membahas secara bersama tentang biota laut tersebut sepanjang dua hari kegiatan simposium yang telah digelar untuk keempat kalinya itu. Ancaman tersebut menguatkan status hiu belimbing yang ini sedang dalam keadaan terancam punah.

Walau sudah ditetapkan terancam punah oleh IUCN dan habitatnya ditemukan di perairan laut Indonesia, tetapi sampai kini belum ada aturan yang bisa menjadi payung hukum untuk melindungi spesies tersebut.

Kondisi itu diperparah dengan kondisi masih minimnya kajian ilmiah tentang sebaran dan populasi hiu belimbing di dunia, ataupun spesifik di Indonesia. Juga, belum ada akurasi tentang data tangkapan spesies laut itu.

Baca juga : Hingga Datangkan Telur Hiu, Cerita Upaya Pulihkan Populasi Hiu Zebra di Raja Ampat

Terancam Punah

Semua fakta itu mendorong semua pihak terkait untuk sama-sama terlibat melakukan inisiasi perlindungan hiu belimbing. Salah satunya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat nelayan dan juga pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di laut.

Akibat kerusakan habitat dan penangkapan ikan berlebihan, Iqbal menduga kalau saat ini sudah terjadi kepunahan lokal hiu belimbing di beberapa lokasi perairan yang menjadi habitatnya selama ini. Sebut saja perairan Bali, Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Teluk Triton (Papua Barat), dan Teluk Cendrawasih (Papua Barat dan Papua Tengah).

Agar semua persoalan yang disebutkan di atas bisa dipecahkan satu per satu, para pakar menyepakati untuk menghimpun semua informasi yang berhasil terkumpul selama simposium dan menjadikannya sebagai rekomendasi proposal usulan inisiatif untuk penetapan status perlindungan hiu belimbing di Indonesia.

“Ke depannya masih diperlukan kajian bio-ekologi, sosial, dan ekonomi, serta budaya hiu belimbing yang lebih komprehensif, untuk memastikan upaya perlindungan habitat dan populasinya dijalankan lebih efektif,” tegasnya sembari menyebutkan semua rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Adapun, Konservasi Indonesia sendiri saat ini sedang fokus untuk ikut terlibat dalam penyusunan dokumen nasional pengembangan kawasan konservasi perairan berdasarkan spesies fokal bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Pedoman itu nantinya mencakup kelompok elasmobranch. Nantinya, panduan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan KKP berdasarkan kelompok spesies seperti hiu dan pari,” tambahnya.

Tingginya aktivitas penangkapan ikan berlebihan memicu terjadinya pola konsumsi dan perdagangan spesies tersebut secara berlebihan. Secara umum, konsumsi dan perdagangan hiu dan pari di Indonesia memang masih ada, dengan kisaran 484 ton pada 2019.

Kondisi itu harus bisa disikapi sangat bijak oleh para pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan seperti Pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk melindungi dan melestarikan hiu pari dalam berbagai bentuk.

Utamanya, melalui kebijakan inisiatif seperti penetapan kawasan konservasi, penetapan status perlindungan, dan pengaturan perdagangannya melalui konvensi internasional untuk perdagangan spesies terancam punah (CITES).

Baca juga : Masyarakat Harus Jadi Aktor Utama Kendalikan Eksploitasi Hiu dan Pari

Upaya Konservasi

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengakui kalau pelaksanaan konservasi hiu dan pari memerlukan ide segar. Tujuannya, agar konservasi bisa semakin maksimal dilakukan.

Dia menyebut kalau konservasi hiu dan pari menjadi kegiatan strategis yang berperan penting menjaga kelestarian ekosistem, dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi baik sebagai perikanan target maupun tangkapan samping.

“Untuk itu upaya konservasinya mencakup perlindungan habitat maupun pengaturan pemanfaatannya,” tuturnya.

Saat ini, upaya konservasi sudah dilakukan oleh KKP pada 28 kawasan konservasi perairan dengan luas mencapai 57,5 juta hektare dengan jenis ikan target konservasi adalah hiu dan pari. Kemudian, upaya juga dilakukan melalui penerbitan 26.090 dokumen surat angkut jenis ikan (SAJI) untuk hiu dan pari.

Dokumen tersebut diterbitkan sepanjang 2021-2024 untuk 512 perusahaan, dengan bentuk pemanfaatan berupa sirip 40 persen, daging 25 persen, dan kulit 15 persen. Selain itu, konservasi didorong melalui pemanfaatan hiu dan pari sebagai objek wisata bahari berkelanjutan.

Lokasi wisata bahari berkelanjutan itu, mencakup wisata hiu paus di Desa Botubarani (Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) dan Teluk Cendrawasih yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat) dan Kabupaten Nabire (Provinsi Papua Tengah).

Kemudian, wisata hiu berjalan di Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara), serta Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat (Provinsi Papua Barat Daya) dan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana (Provinsi Papua Barat). Jenis ikan nokturnal ini menjadi objek wisata selam malam di beberapa lokasi.

“Serta (wisata) pari manta yang ada di kawasan perairan sekitar laguna wayag, Raja Ampat,” sebutnya.

Baca juga : Hiu Unik Terancam Punah ini Tertangkap Nelayan di Pohuwato

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Firdaus Agung menyebut kalau tiga kawasan yang menjadi wisata bahari berkelanjutan, menjadi bagian dari lima lokasi perairan yang menjadi habitat hiu pari paling banyak di Indonesia.

Kelima lokasi tersebut, adalah peraian laut di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tetapi, titik lokasi yang sering ditemukan kemunculan hiu pari perairan kawasan konservasi perairan Aceh Jaya (Provinsi Aceh), Botubarani, Kepulauan Widi (Maluku Utara), Belongas (NTB), serta Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Laut Sawu (NTT).

Adapun, luas kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan dan dicadangkan pada 2023 adalah 29,3 juta ha. Terdiri dari 17,8 juta he dengan 117 kawasan konservasi ditetapkan oleh KKP, 4,6 juta ha dengan 30 kawasan konservasi ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta 6,9 juta ha ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dia menekankan tentang pentingnya perwujudan upaya perlindungan habitat hiu dan pari melalui penyusunan standar dalam perancangan daerah perlindungan habitat penting hiu dan pari, mengidenfikasi habitat penting hiu dan pari, dan perlindungan habitat penting hiu dan pari.

Tentang habitat kritis yang bisa memicu munculnya ancaman kepunahan pada hiu dan pari, menurut Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Fahmi itu harus menjadi perhatian bersama. Habitat yang kritis bisa memicu banyak hal, dan utamanya ancaman kepunahan populasi.

Habitat kritis disebabkan oleh faktor kegiatan penangkapan ikan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Kondisi itu menyebabkan terjadinya penurunan populasi hiu dan pari secara global, dengan lebih dari sepertiga spesies yang ada mengalami hal ini dan sudah dalam kondisi terancam punah.

Dekan Fakultas MIPA UI Dede Djuhana mengatakan kalau tantangan yang harus dihadapi dalam dunia akademik tentang pembelajaran hiu dan pari, adalah keterbatasan data terkait habitat kritis, pakar taksonomi hiu dan pari yang sedikit, dan upaya integrasi dimensi manusia dalam konservasi hiu dan pari.

Menarik dibaca : Hiu Malaikat Ditemukan Kembali di Chili Setelah 140 Tahun

Temuan dan Rekomendasi

Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia Imam Musthofa Zainudin menyebut kalau hasil simposium hiu dan pari akan menjadi acuan untuk pihaknya dalam mendukung program ekonomi biru yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Terutama, dalam mengurangi ancaman dan melindungi habitat kritis hiu pari dalam skema perluasan kawasan konservasi di Indonesia. Itu juga berkontribusi kepada komitmen Pemerintah Indonesia ke global untuk memiliki 30 persen kawasan konservasi kelautan pada 2045.

Pada akhir kegiatan, dipublikasikan sejumlah temuan menarik yang dihasilkan dari simposium. Salah satunya, adalah tentang proses mengidentifikasi dan memahami habitat kritis bagi hiu dan pari di perairan Indonesia.

Rinciannya, adalah munculnya indikasi habitat daerah asuhan hiu lanjaman (Carcharhinus brevipina) di Selat Bali dan habitat kritis untuk pelepasan anakan hiu tikus di Selat Lombok. Kemudian, habitat mencari makan hiu paus di Gorontalo, Kaimana, Talisayan-Derawan, dan Teluk Cendrawasih, serta area istirahat di Maluku Barat Daya.

Lalu, adanya ancaman pada berbagai habitat kritis seperti ancaman mikro plastik di Teluk Cendrawasih, dan wisata tidak bertanggung jawab di berbagai lokasi agregasi penting hiu paus.

Penelitian di Laut Indonesia Selatan mengungkap karakteristik genetik ikan pari setan raksasa (mobula mobulari) di Laut Sawu, Jawa Timur, dan Jawa Barat, di mana menemukan konektivitas yang tinggi antar wilayah.

Selanjutnya, penelitian mengenai pari jengki jimbaran (Rhinobatos jimbaranensis), spesies endemik dari perairan Bali, Jimbaran, menemukan hubungan filogenetik spesies ini. Temuan ini penting untuk memahami hubungan evolusi dan konservasi spesies endemik tersebut.

Selain temuan menarik, simposium juga menghasilkan lima rekomendasi penting yang berguna untuk praktik konservasi hiu dan pari secara nasional. Berikut rinciannya:

- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan hiu dan pari melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berupa penetapan kawasan konservasi, penetapan status perlindungan, dan pengaturan perdagangan melalui (CITES);

- Merekomendasikan hasil-hasil penelitian dan pendataan habitat kritis hiu dan pari yang terkumpul selama simposium sebagai wilayah-wilayah target perluasan kawasan konservasi laut yang menjadi salah satu agenda prioritas KKP untuk ekonomi biru;

- Mitigasi hasil tangkapan sampingan hiu dan pari melalui implementasi Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Permen KP No.36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Perikanan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan;

- Mendorong minat mahasiswa dan akademisi untuk mengembangkan berbagai kajian terkait hiu dan pari, serta berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya peran hiu dan pari dalam ekosistem laut sebagai bagian dari pengabdian masyarakat; dan

- Menjadikan upaya konservasi hiu dan pari di Raja Ampat sebagai percontohan praktek terbaik konservasi hiu dan pari untuk dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. (***)