- Eksploitasi gambut dalam skala besar oleh korporasi menyebabkan bencana ekologis berkepanjangan seperti kebakaran dan banjir.

- Analisis Pantau Gambut dari 13,43 juta luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, sekitar 5,2 juta hektar jadi konsesi di sektor kehutanan dan perkebunan. Kemudian, 8.23 juta hektar KHG menjadi wilayah usaha non berizin.

- Sebanyak 243 konsesi HGU perkebunan sawit terdeteksi signifikan merusak KHG dan memiliki kerentanan banjir tinggi. Kemudian, 145 konsesi PBPH di atas area KHG dengan luasan lebih 3 juta hektar tersebar di Regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

- Temuan Pantau Gambut, kanal membelah ekosistem gambut sepanjang 281.253 kilometer. Masing-masing berada di Sumatera, sepanjang 174.208,71 kilometer, Kalimantan 105.878 kilometer dan Papua 1.166,80 kilometer. Panjang kanal yang setara dengan 120 kali bolak-balik Tol Trans Jawa ini mayoritas pada konsesi hak guna usaha (HGU) dan hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan masing-masing 3.993.626 hektar dan 2.547.356 hektar.

Eksploitasi gambut dalam skala besar oleh korporasi menyebabkan bencana ekologis berkepanjangan seperti kebakaran dan banjir.

Analisis Pantau Gambut dari 13,43 juta luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, sekitar 5,2 juta hektar jadi konsesi di sektor kehutanan dan perkebunan. Kemudian, 8.23 juta hektar KHG menjadi wilayah usaha non berizin.

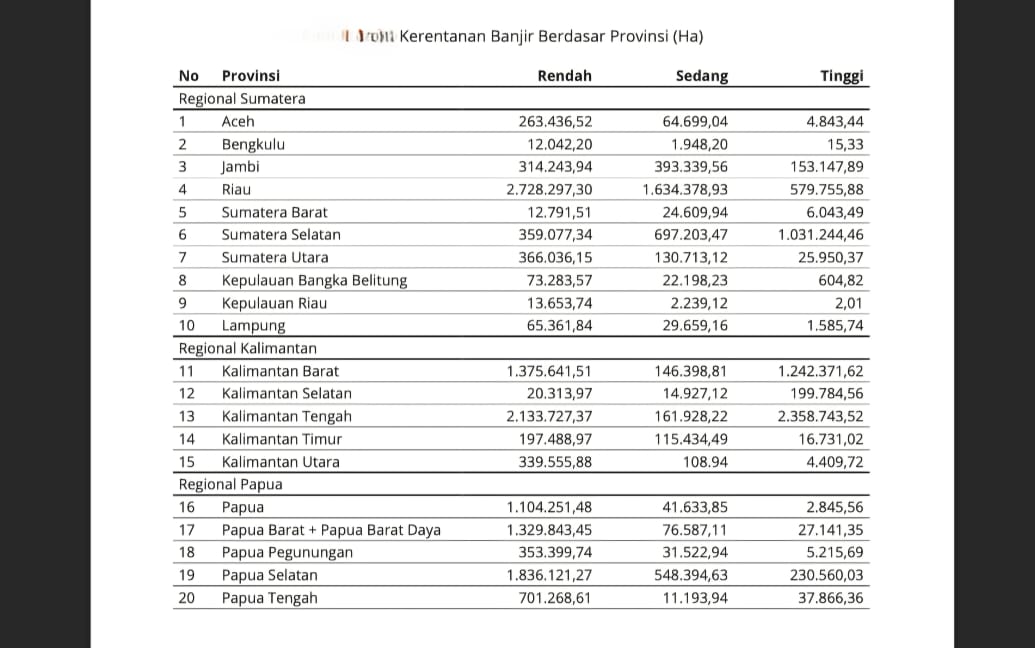

Hasil riset Pantau Gambut, secara keseluruhan, 25% KHG masuk dalam kategori kerentanan banjir tinggi, 18% kerentanan sedang, dan 57% kerentanan rendah.

Berdasarkan pengelompokan sebaran KHG, Regional Kalimantan mencatat, tingkat kerentanan banjir tertinggi, diikuti Sumatera dan Papua.

Provinsi dengan kerentanan banjir paling tinggi adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Riau.

Data yang terhimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2023 dan 2024, bencana banjir di tiga pulau, yakni Sumatera, Kalimantan serta Papua mencapai 1.280 kejadian.

Catatan Pantau Gambut, sepanjang 2015-2023, total 3 juta hektar KHG di seluruh Indonesia telah terbakar. Kebakaran besar itu terjadi terutama pada tahun-tahun El Niño, seperti 2015, 2019, dan 2023. Lebih dari 1,2 juta hektar lahan gambut terbakar merupakan konsesi.

Pada Juni 2025, Pantau Gambut menemukan 13.000 titik panas terdeteksi di desa dalam KHG.

Juma Maulana, peneliti Geographic Information System (GIS) Pantau Gambut mengatakan, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi secara bersamaan di KHG.

Secara metodologi iklim, katanya, puncak musim hujan dan kemarau dalam satu pulau berbeda-beda. Misal, di Sumatera yang memiliki dua puncak musim.

Dia contohkan, Riau dan Aceh, mengalami musim kemarau dan hujan lebih dahulu, dibandingkan Sumatera Selatan dan Lampung. Begitu juga terjadi Kalimantan.

Ketika musim hujan tiba, maka titik panas risiko karhutla berkurang. Namun, terjadi peningkatan risiko banjir.

“Kompleksitas dari degradasi lahan gambut itu menyebabkan dua bencana ekologis terus-terusan, kebakaran dan ada banjir,” katanya dalam peluncuran laporan Pantau Gambut berjudul dari konsesi ke konsekuensi, Agustus lalu.

Eksploitasi gambut

Izi-izin skala besar yang pemerintah keluarkan banyak berada di lahan gambut. Konsesi-konsesi ekstraktif di gambut itu memerlukan drainase intensif untuk mengeringkan lahan sebelum dapat perusahaan manfaatkan.

Proses eksploitasi lewat penerbitan izin oleh pemerintah, melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, yang bertanggung jawab terhadap penerbitan izin penggunaan lahan. Sementara, Kementerian Pertanian berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan.

“Ketika izin itu mereka sudah dapatkan, kemudian mereka melakukan pembukaan lahan di sana. Setelah kayu-kayu diambil atau dibersihkan lahannya, mereka melakukan kanalisasi,” kata Juma.

Kanalisasi perusahaan, katanya, untuk mengeringkan lahan gambut yang basah. Air yang terkandung di dalam lahan gambut itu kemudian mengalir ke kanal.

Pada akhirnya, lahan gambut yang sebelumnya basah menjadi kering. Keringnya lahan gambut ini akan mengakibatkan subsidens atau kerusakan karakter tanah.

Ketika terjadi subsiden, lahan gambut sudah tidak lagi produktif. Sebab, lahan gambut sudah tak lagi menyimpan karbon dan air. Kerusakan lahan gambut pun, kata Juma tak bisa kembali seperti semula.

Kehilangan vegetasi asli gambut pun memperparah banjir. Hutan gambut alami memiliki sistem perakaran dalam dan kanopi lebat yang efektif menahan air hujan dan melepaskan kelembapan ke atmosfer melalui transpirasi.

Ketika perusahaan mengubah hutan gambut menjadi perkebunan monokultur seperti sawit atau akasia, katanya, kemampuan menahan air hujan menurun drastis. Begitu pula saat musim kemarau, lahan gambut mengering hingga meningkatkan risiko karhutla.

“Ini berefek juga kepada kehidupan masyarakat, baik itu dampak sosial maupun dampak ekonomi hingga kesehatan,” kata Juma.

Kanal ratusan ribu kilometer

Temuan Pantau Gambut, kanal membelah ekosistem gambut sepanjang 281.253 kilometer. Masing-masing berada di Sumatera, sepanjang 174.208,71 kilometer, Kalimantan 105.878 kilometer dan Papua 1166,80 kilometer.

Panjang kanal yang setara dengan 120 kali bolak-balik Tol Trans Jawa ini mayoritas pada konsesi hak guna usaha (HGU) dan hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan masing-masing 3.993.626 hektar dan 2.547.356 hektar.

Seluruh konsesi di KHG, baik HGU sawit maupun perizinan berusaha pemanfataan hutan (PBPH), memiliki skala kerentanan banjir yang luas dan sistemik.

Hingga Juli 2025, Pantau Gambut mencatat ada penguasaan 8,3 juta hektar KHG oleh 936 konsesi, terdiri dari HGU, PBPH, hutan alam, dan restorasi ekosistem. Semua tersebar di tiga regional utama, yakni, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Sebanyak 41% di HGU dan 27% PBPH hutan tanaman industri di KHG memiliki kerentanan banjir tinggi.

Konsesi sawit, katanya, mendominasi peta kerentanan banjir di area lebih dari 4,3 juta hektar. Kemudian, konsesi PBPH seluas 2,5 juta hektar umumnya akasia dan eukaliptus.

“Aktivitas perusahaan di lahan gambut dengan konsesinya yang berada di lahan gambut itu berkorelasi dengan bencana kebakaran hutan dan banjir,” ucap Juma.

Perusahaan-perusahaan ini teridentifikasi meningkatkan kerentanan banjir di sejumlah KHG di Indonesia, terutama KHG prioritas seperti Sungai Sugihan– Lumpur (Sumatera Selatan) dan Sungai Kapuas–Barito (Kalimantan Tengah).

Luasan area yang terdampak banjir pada KHG Sungai Sugihan–Lumpur mencapai 427.759 hektar, menjadikan salah satu KHG dengan risiko banjir tertinggi di Indonesia.

Akibat penguasaan lahan gambut oleh perusahaan melalui berbagai izin, kata Juma, bencana banjir kini jadi langganan tahunan di sejumlah wilayah.

Provinsi-provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Papua Selatan, dan Jambi adalah contoh daerah dengan tingkat kerawanan banjir sangat tinggi akibat kerusakan gambut oleh aktivitas perusahaan.

Sebanyak 243 konsesi HGU perkebunan sawit terdeteksi signifikan merusak KHG dan memiliki kerentanan banjir tinggi. Kemudian, 145 konsesi PBPH di atas area KHG dengan luasan lebih 3 juta hektar tersebar di Regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

“Satu contoh nyata di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Banjir kini hampir menjadi rutinitas tahunan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak ini,” kata Juma.

Sebagian besar wilayah Kubu Raya merupakan area gambut yang kini ada aktivitas perusahaan. Kerusakan lahan gambut di sini ditandai dengan mengeringnya lahan karena kanalisasi, dan area terbakar meluas setiap tahun karena aktivitas pembersihan lahan.

Perlindungan lemah

Kerusakan gambut tak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi kepada perusahaan tanpa melihat dampak ekologis. Perlindungan terhadap KGH juga tidak dengan regulasi hukum yang tegas.

Abil Salsabila, Juru Kampanye Pantau Gambut, mengatakan, perlindungan ekosistem gambut hanya terdapat pada tataran peraturan pemerintah (PP) No. 57/2016 bukan UU.

Sejatinya, regulasi perlindungan gambut ada dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini rawan berkonflik dengan regulasi setingkat lainnya, hingga membatasi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan ekosistem gambut.

Konflik regulasi dapat terlihat jelas dari pada penambahan Pasal 110A dan Pasal 110B terhadap UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) melalui Pasal 37 UU Cipta Kerja. Kedua pasal itu pada dasarnya mengenakan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha, terutama, perkebunan, di dalam kawasan hutan, yang belum memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 17 Ayat (2) UU P3H telah mengatur sanksi pidana untuk kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Walaupun UU Cipta Kerja tidak menghapus sanksi pidana ini secara formal, katanya, kehadiran Pasal 110A dan 110B secara operasional membatasi keberlakuan materiil sanksi pidana itu.

“Konsekuensinya, terbatasnya penegakan hukum yang hanya pada lingkup mitigasi atau merespon bencana baik banjir ataupun karhutla, alih-alih preventif,” katanya.

Abil juga menyoroti beban dan tanggung jawab. Dalam Permenlhk tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, pemerintah dapat mengalihkan kewenangan pemulihan perusahaan perusak lahan gambut pada pihak ketiga.

“Jadi, kalau dalam waktu 30 hari korporasi tidak mampu melakukan pemulihan sebagaimana yang semestinya, bisa dialihkan kepada pemerintah,” katanya.

Di situ, terkesan pemerintah baru melakukan aksi perlindungan terhadap KHG ketika mendapat dana internasional. Abil bilang, serangkai regulasi ekosistem gambut sebenarnya mengikuti respon internasional saja.

“Ketika ada aliran uang yang secara politik hukum bilangnya untuk perlindungan. Enforcement-nya itu baru ada ketika ada aliran uang yang muncul dan ada dorongan internasional yang dampaknya adalah keamanan investasi.”

*****