- Negara diharapkan melindungi seratusan jongot di Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir), Sumatera Selatan. Jongot adalah agroforestri yang dikembangkan Suku Musi di Penukal.

- Setiap keluarga di Tempirai memiliki jongot. Buah hutan di jongot, antara lain rambutan hutan (remanas dan beliung kapas), durian hutan (dian rimbe), tampui, rambai, duku, manggis, perian, bacang, asam piyat atau bambangan, cempedak, kemang, jengkol, aren, petaling, petanang, nangka, petai, aren, dan lainnya.

- Sejumlah jongot dijual atau diubah fungsi oleh pewarisnya karena kebutuhan ekonomi.

- Sebagai aset berharga, negara harus melindungi jongot, dengan payung hukum berlapis.

Jongot, agroforestri yang dikembangkan Suku Musi di Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir), Sumatera Selatan, keberadaannya mulai terancam. Saat ini, sebagian dari seratusan jongot berubah fungsi, seperti menjadi perkebunan monokultur. Apa yang harus dilakukan untuk melindunginya?

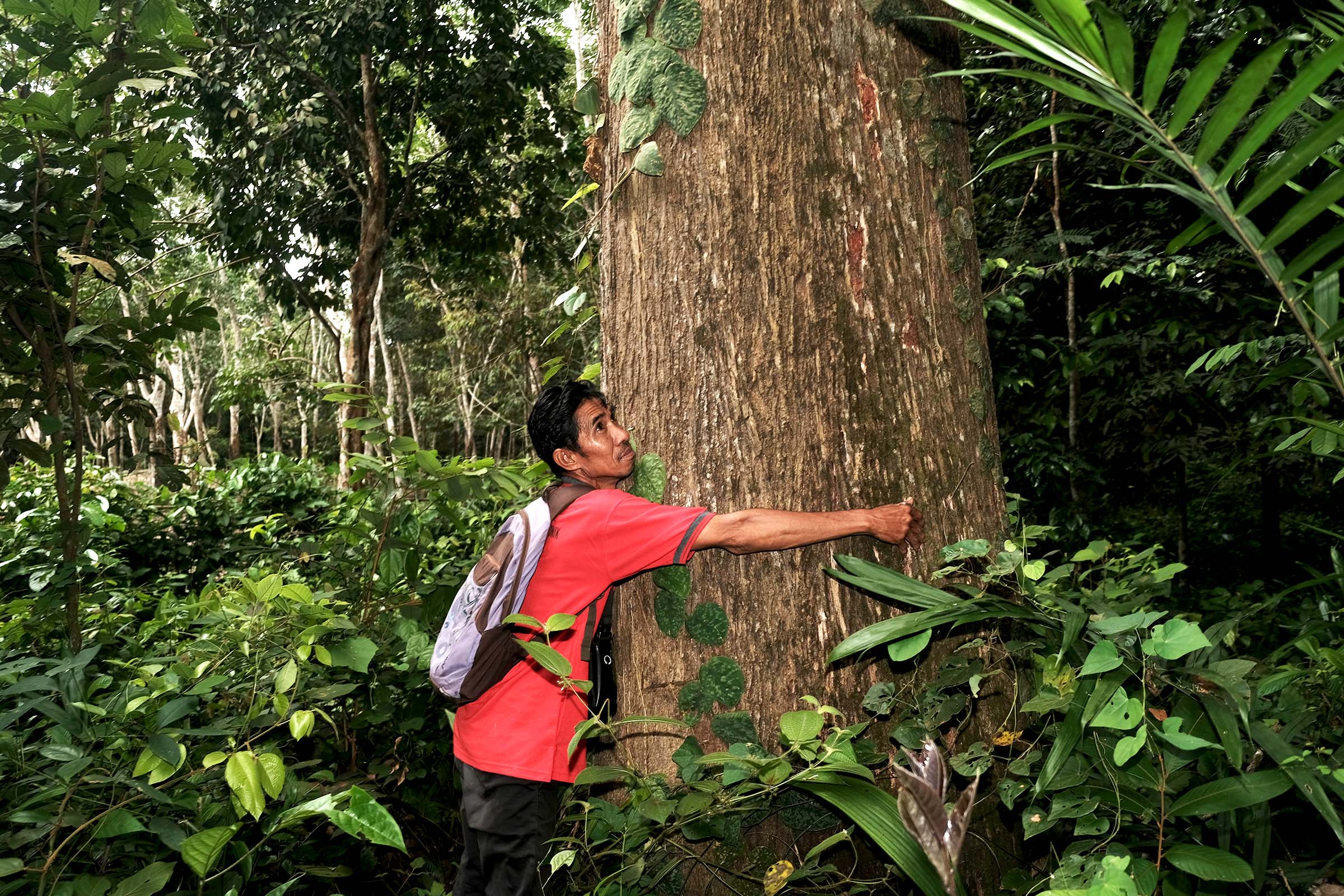

“Dulu, saat saya menjadi sekretaris kerio, jumlah jongot yang tercatat di Tempirai sebanyak 150 bidang. Luas setiap jongot rerata setengah hektar. Jongot ini milik keluarga besar, bukan milik setiap kepala keluarga, usianya ada ratusan tahun dan puluhan tahun,” kata Abdul Rahman Musa (75), tokoh adat masyarakat Penukal, Jumat (24/10/2025).

Kerio adalah kepala dusun dalam pemerintahan marga di Sumatera Selatan, yang dibubarkan tahun 1983, lalu diganti pemerintahan desa. Pembubaran ini melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di Sumatera Selatan. Surat keputusan ini bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

“Jongot mulai ada yang hilang sejak bubarnya pemerintahan marga, sebab tidak lagi dijaga adat. Di masa pemerintahan marga, orang takut kehilangan jongot, sebab itu bagian dari identitas orang Suku Musi di Penukal. Kalau ada yang mau menjual jongot, maka para tokoh adat akan menegur atau melarangnya meskipun itu milik keluarga,” kata Rahman.

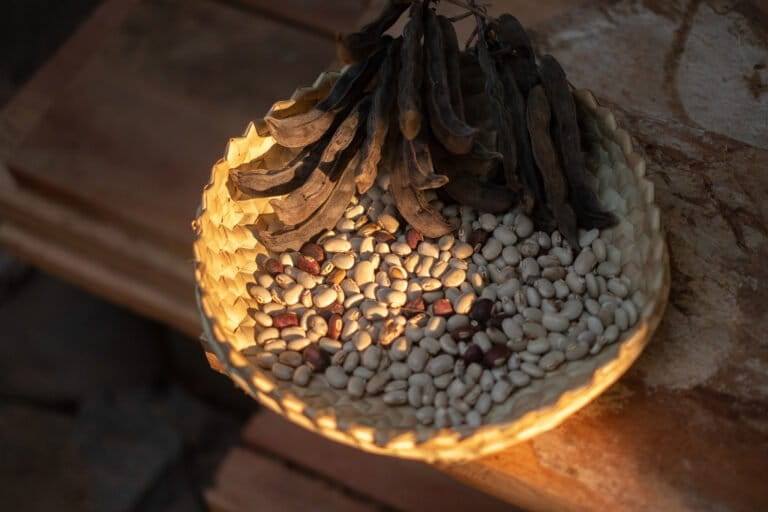

Jongot yang dipahami sebagai agroforestri merupakan kebun buahan hutan, obat-obatan, dan kayu, yang berada di sekitar kebun karet dan ladang. Di jongot yang luasnya antara setengah hingga satu hektar, terdapat pondok untuk ditinggali sebuah keluarga.

Buahan hutan yang banyak ditanam di jongot, termasuk yang sudah dibudidayakan, misalnya rambutan hutan (remanas dan beliung kapas), durian hutan (dian rimbe), tampui, rambai, duku, manggis, perian, bacang, asam piyat atau bambangan, cempedak, aren, kemang, jengkol, petaling, petanang, nangka, petai, aren, dan lainnya.

Tanaman obat-obatan yang ditanam seperti sirih merah, kumis kucing, keduruk, kelor, serta serai, kunyit, dan jahe, dan lainnya. Sementara tanaman kayu yang ditanam, seperti meranti, rengas, dan lainnya.

“Dulu, setiap keluarga itu memiliki kebun karet, ladang, dan jongot. Letak ketiganya berdekatan. Setelah menyadap karet, merawat ladang, biasanya sebuah keluarga pulang ke jongot untuk beristirahat. Suasana di jongot itu nyaman. Banyak tanaman, burung, dan segala jenis satwa,” kata Rahman.

“Selain itu, setiap kali musim buahan, keluarga besar akan berkumpul di jongot. Mereka bersilaturahmi sambil menikmati buah yang dipanen,” jelasnya.

Jongot umumnya diwariskan kepada anak lelaki tertua. “Tapi bisa diserahkan kepada anak tengah atau bungsu, baik laki-laki maupun perempuan, tergantung kesepakatan keluarga.”

“Yang saya ingat, saya merupakan generasi kelima yang mengelola jongot ini. Usia jongot kami seratus tahun lebih. Saya sendiri hidup di jongot ini sekitar 50 tahun, sejak masih anak-anak,” kata Toni (56), pewaris jongot di Talang Lebung Jauh.

Di jongot milik keluarganya masih terdapat belasan pohon aren. “Kami memanfaatkan nira dari pohon enau atau aren ini sebagai gula. Dikonsumsi untuk keluarga, tidak dijual,” jelasnya.

Ibrahim (55), tokoh masyarakat Tempirai, menjelaskan ada puluhan talang yang menjadi lokasi jongot di Tempirai. Antara lain Talang Tanem, Talang Uluh, Talang Rimbe Pisang Mas, Talang Lebung, Talang Lebung Jauh, Talang Paye Bakung, Talang Paye Perpat, Talang Jesih, Talang Ruyung, Talang Ladang Panjang, Talang Sepentil, Talang Deras, Talang Paye Bekukuk, Talang Lubuk, Talang Amat, Talang Turunan Gajah, Talang Tanjun Eran, Talang Purus, Talang Kebun Kasap, Talang Sebetung, Talang Sebagut, Talang Danau Burung, Talang Terigum, Talang Laman Ako, Talang Tamen Rokok, Talang Jongot Pak Gawi, serta Talang Sodor.

“Tidak ada data pasti jongot yang masih bertahan di Tempirai. Tapi, perkiraan saya sekitar seratusan jongot yang masih bertahan. Tiap talang itu terdapat sekitar lima jongot,” kata Ibrahim, Minggu (26/10/2025).

Dijelaskan Ibrahim, tujuan leluhurnya membuat jongot bukan sebagai sumber ekonomi. Tapi sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan ruang hidup untuk beristirahat. “Rata-rata mereka yang sudah berusia tua atau lanjut, memilih hidup di jongot, dibandingkan di dusun. Beribadah sambil merawat tanaman.”

Hilangnya jongot

Amrullah Marsup (56), tokoh masyarakat Tempirai, yang menulis buku “Desaku Tempirai (2023)” menjelaskan ada beberapa sebab hilangnya jongot di sebuah keluarga di Tempirai.

“Meskipun jongot dilarang dijual atau berubah fungsi, tapi masih ada jongot yang terjual atau berubah fungsi. Penyebabnya, misalnya keluarga pewaris jongot membutuhkan dana mendesak cukup besar, sehingga dijual. Tapi, itu berdasarkan keputusan keluarga besar,” jelas Amrullah, Sabtu (25/10/2025).

“Selain itu, ada juga yang disebabkan tidak ada anggota keluarga yang memilih berkebun atau betani. Misalnya anggota keluarga banyak yang merantau, menjadi pegawai negeri atau perusahaan.”

Kasus lainnya, kata Ibrahim, banyak yang mengubahnya menjadi kebun sawit. “Ini mungkin ingin mendapatkan pendapatan lebih, sebab jongot dinilai tidak menghasilkan secara ekonomi, serta hasil dari getah karet tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara ikan juga sudah sulit didapatkan untuk kebutuhan ekonomi, sebab sudah banyak lahan basah hilang.”

Perkebunan karet masuk ke Tempirai sekitar tahun 1920-an. Sebelumnya, masyarakat Tempirai di masa Kesultanan Palembang atau pemerintahan Hindia Belanda menanam cengkih dan kapas. Selain berkebun, masyarakat Tempirai hidup dari hasil ikan.

Saat ini, penduduk di Tempirai (Desa Tempirai, Desa Tempirai Selatan, Desa Tempirai Utara, dan Desa Tempirai Timur) 10.503 jiwa. Sebagian besar masih hidup dari hasil perikanan dan perkebunan.

Negara melindungi jongot

Ainur Rofik, kandidat doktoral politik lingkungan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang melakukan penelitian jongot, berharap negara melindungi jongot.

Sebab, jongot bukan hanya sebagai identitas budaya masyarakat Suku Musi di Penukal, khususnya di Tempirai, juga sebagai rumah bagi beragam jenis tanaman, khususnya buah hutan khas Indonesia, yang saat ini mulai sulit didapatkan di hutan.

“Salah satunya dengan menetapkan jongot sebagai cagar budaya. Dengan begitu, hutan agroforestri akan terjaga atau terlindungi, baik ancaman dari dalam maupun luar,” kata Rofik, Jumat (31/10/2025).

Handoyo, antropolog dan peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), menilai negara jangan hanya merayakan jongot sebagai identitas lokal tanpa kepastian hak kelola atau tenurial. Tetapi juga, ada penguncian di tata ruang dan insentif ekonomi.

Payung hukum terhadap jongot idealnya berlapis. Mulai dari hutan adat hak kelola, kawasan ekosistem esensial dan rencana tata ruang wilayah, serta sebagai cagar budaya.

“Jongot adalah infrastruktur pengetahuan, tempat bertemunya teknik budidaya seperti pemilihan pohon induk, siklus musim, perawatan tajuk, institusi sosial seperti aturan akses, kerja kolektif, sanksi adat, serta artefak lanskap berupa mosaik tegakan penjaga air, penyerbukan, dan mikroiklim,” katanya, Minggu (2/11/2025).

Artinya, merawat jongot bukan nostalgia, melainkan strategi adaptasi iklim, keadilan agraria-epistemik, dan inovasi yang berakar. Ukur dayanya lewat indikator yang kasat mata; luas tegakan jongot yang terlindungi; jumlah pohon induk yang diregenerasi tiap musim; keterlibatan pemuda dalam sekolah lapang atau pewarisan teknik; pangsa nilai yang kembali ke rumah tangga pengelola; serta berkurangnya konflik atau alih fungsi jongot.

“Intinya, jongot itu menyatukan pangan, air, dan ingatan lanskap atau sebuah arsitektur ketahanan,” katanya.

“Kami masyarakat Tempirai sangat berharap jongot-jongot ini dilindungi negara, sebab ini identitas kami sebagai orang Suku Musi,” kata Rahman.

*****