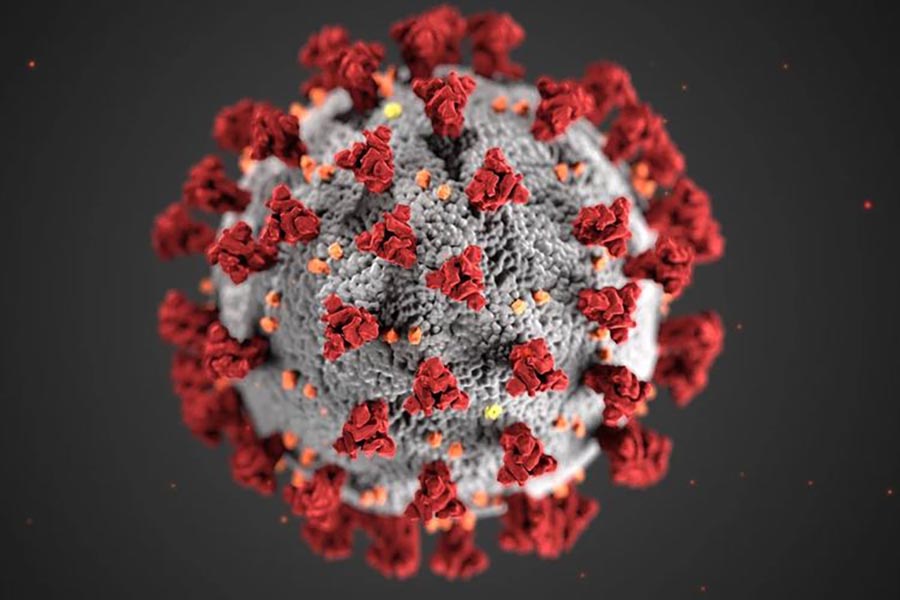

The Chinese Centre for Disease Control and Prevention (CCDC) pada 7 January 2020 mengumumkan kepastian penyebab wabah baru di kota Wuhan, Tiongkok, adalah Virus Corona baru yang dinamakan SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). World Heath Organization (WHO) lalu memberi nama penyakit ini sebagai COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), sebagaimana disampaikan Direktur WHO pada 11 Februari 2020.[1] Angka 19 adalah tanda dari 2019, tahun ketika wabah pertama kali merebak di Wuhan.

COVID-19 adalah jenis penyakit baru disebabkan oleh satu jenis Virus Corona baru. Virus ini sangat mudah menular. Mulanya, pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru pneumonia dengan etiologi yang tak diketahui teridentifikasi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Kota Wuhan adalah kota terpadat di Tiongkok tengah dengan penduduk melebihi 11 juta.

Pasien-pasien ini terutama mengalami gejala klinis batuk kering, sesak nafas, demam, dan ada gambaran (infiltrate) akibat ada dahak (mucus) di paru–paru. Semua kasus terkait dengan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan Wuhan, yang memperdagangkan ikan dan berbagai spesies hewan hidup termasuk unggas, kelelawar, marmut, dan ular.[2]

Sebagian besar pasien terinfeksi COVID-19 di Wuhan itu sembuh secara spontan. Separuh lebih yang terinfeksi COVID-19 adalah laki-laki usia rata-rata 56 tahun. Pada beberapa penderita, penyakit berkembang jadi berbagai komplikasi fatal menyebabkan kematian sebab kegagalan organ, syok septik (keadaan kegawatdaruratan karena peradangan di seluruh tubuh), gejala sulit bernapas karena terjadi penumpukan cairan di dalam kantong paru (edema paru), pneumonia berat, dan sindrom gangguan pernapasan akut.[3]

Baca: Menjamin Ketahanan Pangan dan Kelestarian Ekologi di Masa Pandemi

COVID-19 ini contoh terbaru bagaimana microba (bisa berupa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain) dari hewan liar menyebar jadi wabah. Wabah-wabah di sepanjang sejarah manusia, yang disebabkan mikroba dari hewan liar ini dijuluki secara metaforik, oleh seorang sejarawan kesehatan masyarakat, Katherine Hirschfeld (2019) sebagai suatu gerakan pemberontakan mikroba (microbial insurgency).[4]

Pemberontakan-pemberontakan mikroba itu karena patogen yang berasal mula dari binatang di hutan rimba (zoonotic pathogen), menyebar ke manusia dan menyebar antar manusia. Sebenarnya, ini sesuatu yang relatif sering terjadi.

Dulu satu tahap kebudayaan perolehan makanan dari manusia agraris adalah berburu dan mengumpulkan makanan (hunter-gatherer) hingga mendomestikasi binatang liar jadi peliharaan, dan berkembangnya perladangan menetap. Di zaman kapitalisme sekarang ini, ekstraksi sumber daya alam dan perkebunan industrial untuk kepentingan komersial berlangsung dengan pembukaan hutan besar-besaran, yang membuat patogen zoonosis keluar dari binatang inang awalnya sampai pada tubuh manusia. Lalu, penyebaran antar manusia berlangsung dalam skala masif. Konsetrasi para pekerja mulai dari tempat produksi hingga sepanjang rantai pasok komoditas ke seantero kota di dunia, hingga pada gilirannya wabah lokal jadi pandemi global, seperti COVID-19 ini.

Artikel ini, akan menerangkan karakteristik dan asal-usul dari COVID-19, kondisi kondusif bagi keluarnya SARS-CoV-2 dari binatang inang, jadi wabah pandemi global, dan cara bagaimana kita menghadapi ini.

Saya akan menunjukkan situasi yang disebut oleh Jerome Binde dengan ‘the tyrany of emergency’, belenggu kedaruratan[5], yakni, suatu reaksi perlindungan diri yang punya kecenderungan menghidupkan segala-sesuatu reaksi praktis, berjangka pendek, dan kurang memberi jalan bagi pemikiran strategis.

Pemberontakan mikroba COVID-19

Muhammad Adnan Shereen dkk (2020:91-98) menganalisis, genom yang berhasil mengungkapkan, sindrom pernapasan akut (parah) karena virus ini secara filogenetik berhubungan dengan sindrom pernapasan akut oleh SARS-CoV-2 yang berasal dari kelelawar. Karena itu, simpulan kelelawar bisa jadi penyimpan pertama (primary reservoir). Sumber perantara awal, kapan dan cara bagaimana transfer virus itu ke manusia tak diketahui, namun, transfer virus antar manusia ke manusia berlangsung dengan cepat dan meluas di Kota Wuhan.

Skema dari Muhammad Adnan Shereen dkk (2020:91), sangat memudahkan untuk mengerti jalur tranmisi virus ke manusia dari kelelawar sebagai binatang inang pertama virus itu. Virus ini bukanlah mahluk hidup, namun bisa membanyak dengan fasilitasi protein yang menghidupinya, dan membuat bisa “berkembang biak.”

Baca: Polusi Udara dan Kerentanan Terkena Virus Corona

Sebegitu cepat virus ini membanyak di tubuh manusia sedemikian rupa hingga menimbulkan gangguan penapasan akut, sampai mengakibatkan kegagalan fungsi organ paru-paru. Ancaman kematian makin besar ketika berkomplikasi dengan daya tahan tubuh lemah, dan gangguan organ lain yang diidap sebelumnya.

Bagaimana tranmisi virus antar manusia begitu mudah dan cepat hingga jadi wabah dunia? Menarik bila kita merujuk pada pandangan Robert Wallace, penulis buku Big Farms Make Big Flu (2016),[6] bahwa, kapitalismelah yang jadi vektor utama penyakit itu. Seiring dengan itu, Kim Moodi (2020) menegaskan, virus ini bergerak melalui sirkuit-sirkuit modal dan manusia-manusia yang bekerja di dalamnya”.[7]

Studi Wallace et al (2016, 2020) itu membuka mata para ahli mengenai asal-usul sosial dari wabah berbagai pandemi influenza, termasuk COVID-19.

“Sejumlah patogen muncul langsung dari pusat produksi. Bakteri bawaan makanan seperti Salmonella dan Campylobacter muncul. Yang lain banyak, seperti COVID-19 berasal dari wilayah perluasan (frontier) produksi raksasa untuk akumulasi modal. Memang, setidaknya 60% dari patogen manusia baru muncul dengan menular dari hewan liar ke komunitas manusia, dan beberapa sukses menyebar ke seluruh dunia. … Dengan ekspansi mengglobal, industri perkebunan berfungsi sebagai pendorong maupun penghubung melalui mana patogen-patogen itu berasal, bermigrasi dari reservoir yang paling jauh di pedalaman hutan ke pusat-pusat penduduk yang paling ramai secara internasional.” (Wallace et al., 2020).[8]

Kota Wuhan adalah salah satu pusat interaksi dan konektivitas ekonomi kapitalisme dunia yang membentuk rantai komoditas meluas. Dalam dua atau tiga dekade terakhir, perampingan sistem produksi, pengiriman tepat waktu. Baru-baru ini, “kompetisi adu cepat sampai” bersama dengan perbaikan infrastruktur transportasi dan distribusi, mempersingkat waktu sirkulasi komoditi (barang-barang jualan).

Satu studi dari Indeed, Dun and Bradstreet (2020) menyebutkan, bahwa 51.000 perusahaan di seluruh dunia memiliki satu atau lebih pemasok langsung di Wuhan, sementara 938 perusahaan dari 1.000 daftar Fortune memiliki satu atau dua pemasok tingkat di wilayah Wuhan.[9]

Catatan Kim Moodi (2020), COVID-19 hanya perlu dua minggu untuk bergerak ke luar Tiongkok, secara simultan mengikuti di sepanjang rantai pasokan utama, rute perjalanan perdagangan, dan perjalanan udara ke kantong-kantong industri dan pengusaha di kota-kota Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa, Amerika Utara, dan Brazil.

Pada 3 Maret, mencapai 72 negara. Sekarang, penyebaran mengikuti rute rantai pasokan komoditi yang mencapai sebagian besar Afrika dan sebagian besar Amerika Latin. Benarlah apa yang empat tahun lalu disinyalir oleh Yossi Sheffi (215) The Power of Resilience, How the Best Companies Manage the Unexpected,[10] bahwa, keterkaitan ekonomi global yang terus tumbuh membuat makin rentan penularan. Peristiwa-peristiwa penularan, termasuk masalah medis dan finansial, dapat menyebar melalui jaringan manusia yang seringkali sangat berkorelasi dengan jaringan rantai pasokan.” (Yossi Sheffi 2015:32).

***

Belum pernah ada kecepatan, skala dan cakupan perubahan dari personal, lokal, nasional dan mondial yang sebanding yang dibuat COVID-19 ini. Celia Lowe, antropolog yang menyebut diri sebagai viral ethnographer (etnografer yang subjek penelitian adalah virus influenza) pernah menulis bahwa, “virus mengubah hubungan sosial terutama ketika mereka membahayakan. Mereka menerima perhatian ekstra dan memotivasi tindakan sosial ketika mereka menunjukkan kemampuan untuk membunuh, atau membahayakan kehidupan manusia dan hewan.” (Lowe, 2017)[11]

Lowe belum membayangkan kecepatan, percepatan, durasi, skala dan cakupan pengaruh COVID-19 ini hingga bisa gerakkan suatu perubahan yang cepat, meluas, dan drastis. Dia benar, semua orang takut dan khawatir dengan ancaman kematian.

Cara-cara layanan kesehatan pun akan berubah, termasuk layanan kesehatan virtual (Webster 2020).[12] Tentu, COVID-19 harus dicegah agar tidak makin banyak orang jadi penderita dan sakit. Yang sudah terkena harus segera ditangani secara medis.

Segala usaha pemerintah, petugas medis hingga para relawan kerja di garis depan sepenuh hati untuk menyelamatkan. Pemerintah mengatur pencegahan penularan COVID-19, termasuk melalui karantina orang yang potensial terkena virus (orang dalam pemantauan), anjuran-anjuran kebersihan (cuci tangan sesering mungkin, dan lain-lain). Juga, bekerja dari rumah, pembatasan pertemuan skala besar, menyediakan sarpras medis, obat-obatan, dan alat pemeriksaan COVID-19 secara massal, memastikan ketersediaan pangan dan memperbesar paket-paket bantuan sosial, social safety net, untuk membantu orang miskin agar tidak kelaparan. Lalu, mencegah penjarahan makanan di gudang-gudang makanan dan toko-toko (food riot).

Kunci penyelesaian pandemi ini dengan pemberian vaksin secara massal untuk pembentukan antibodi yang cukup untuk menangkal COVID-19. Selagi menunggu para ahli epidemiologi membuat vaksin, dan obat anti-virus, petugas medis berjuang mengobati pasien-pasien di rumah sakit, termasuk dengan mengatasi simptom demam, batuk, memperkuat daya tahan, mengatasi komplikasi gagal berfungsi organ-organ, dan lain-lain. Semua itu untuk pemulihan, sembuh dan mencegah kematian.

Selain layanan medis, yang masih kurang adalah pelayanan kesehatan mental untuk pasien, keluarga pasien dalam karantina, dan petugas kesehatan garis depan. Pelajaran penting dari Wuhan menunjukkan tidak memadai sekadar bikin pedoman tertulis, dan membuat layanan terpisahkan dengan penanganan medis.

Penanganan pelayanan kesehatan mental harus terintegrasi dengan unit medis, dan bekerja-sama sebagai satu tim, bukan sekadar sama-sama kerja.[13] Selain angka-angka pengidap COVID-19 terus melonjak dari waktu ke waktu, seiring makin mudah dan murah pemeriksaaan cepat massal, kematian mungkin telah mengenai orang yang kita kenal, dan membuat stres.

Saat ini, kecenderungan masing-masing orang mengutamakan selamat, itu adalah insting survival, sesuai kemampuan, situasi dan kondisi masing-masing.

Untuk memenangkan peperangan melawan COVID-19, Larry Brilliant, dokter kesehatan masyarakat yang pernah berhasil mengatasi epidemi cacar di India, membuat strategi early detection, early response (deteksi dini, tangani segera).[14] Makin cepat kita mengetahui siapa yang terkena dan mengidap COVID-19, makin baik.

Untuk itu, harus perbanyak faslitas yang memudahkan warga memeriksakan diri, baik dengan test cepat melalui pemeriksaan antibodi dalam darah, hingga test swab tenggorokan dan hidung

untuk memastikan ada tidak Virus Corona. Lebih dari itu, mesti segera mengikuti standar penanganan penderita COVID-19.

Petugas-petugas medis yang sigap pun harus terlindungi dengan alat perlindungan diri yang cukup. Pemerintah mengatur cara bagaimana fasilitas dan infrastruktur medis yang maksimal, dan penggunaan pemanfaatan fasilitas lain untuk jadi rumah sakit khusus penderita Corona.

Pencegahan juga berlaku massal, seperti menjaga jarak fisik, termasuk melalui pembatasan pertemuan skala besar (PPSB). Sayangnya, anjuran social distancing yang bermaksud baik, namun salah kaprah dalam menggunakan istilah.

Setiap mahasiswa psikologi sosial belajar teori jarak sosial dari Emori S. Bogardus (1925, 1933) bahwa, makin besar jarak sosial (social distance) menunjukkan keengganan makin berdekatan secara sosial dan kehendak untuk semakin berjauhan secara sosial terhadap pihak lain, dan berarti pula prasangka terhadapnya makin membesar pula.[15]

Bukan jarak sosial yang harus diperbesar. Bahkan dalam situasi begini, jarak sosial antar kelompok mesti makin dekat, saling tolong menolong, dan bergotong-royong mengatasi masalah bersama. Memperbesar jarak sosial akan berakibat tak disangka, memperbesar prasangka.

Lebih tepatnya, mengatur physical distancing untuk memutus mata rantai penularan virus. Ini memerlukan perilaku baru untuk waspadai jarak fisik, kebersihan, pemberantasan kuman dengan disinfectan, dan lain-lain, dengan basis sadar akan risiko yang bisa menyulitkan hidup orang lain.

Jangan memperbesar egoisme, dan hidup bersikap merasa bener sendiri dan tertutup (group think) sebagaimana cenderung dibentuk oleh algoritma media sosial (enclave algorithm) yang terus menerus menjustifikasi posisi, keyakinan dan pertentangan terhadap “pihak lawan” yang ditandingi (Lim, 2017).[16]

Keluar dari kemelut

Jerome Binde (2000) ingatkan mengenai the tyranny of emergency. Dia bilang, darurat (emergency) adalah cara respons langsung yang tak menyisakan waktu untuk analisis, perkiraan, atau pencegahan. Ini refleks perlindungan langsung, ketimbang pencarian yang bijaksana untuk solusi jangka panjang. Ini mengabaikan fakta bahwa situasi yang dihadapi harus diletakkan dalam perspektif dan peristiwa di masa depan perlu diantisipasi.[17]

Membuat tanggapan dengan keampuhan cukup lama atas masalah kemanusiaan seperti lingkungan, perlu melihat situasi dari kejauhan dan memikirkan masa depan. Sebaliknya, logika darurat itu untuk memperoleh hasil segera, dan untuk kelangsungan hidup mereka yang ditolong. Yang demikian itu merupakan paradigma yang terus berlaku di zaman ini, dan jadi nilai eksklusif masyarakat.

Dalam dunia yang diatur kemanjuran jangka pendek, perkiraan jangka panjang apapun dibilang buang-buang waktu. Sementara setiap pendekatan bertahap yang konstruktif dibilang sebagai spekulasi murni.

Akibatnya, ”rabun temporal” zaman ini bukan hanya tanda gangguan dalam hubungan dengan waktu, yang bisa jadi hasil negatif tetapi tak terhindarkan dari perubahan teknis dan ilmiah. Ini adalah gejala disfungsi lebih mendalam, yang memengaruhi kemampuan kita mencapai persepsi yang jelas tentang masa depan.

Perasaan darurat yang lebih tajam berasal dari keutamaan real-time dan tidak ada referensi untuk tujuan kolektif (Binde 2000:52).

Pengamatan Larry Brilliant (2020) bahwa, ketika wabah baru muncul, pemerintah, media, bahkan sebagian besar lembaga medis sangat fokus pada tiap-tiap keadaan darurat yang terpisah satu-persatu. Hingga, mereka mengabaikan penyebab struktural yang mendorong aneka ragam patogen yang awalnya ada di pedalaman jadi selebriti global yang melejit tiba-tiba, satu demi satu.

Apakah kita bisa keluar dari ‘tyranny of emergency’ yang membelenggu kegiatan berpikir dan logika untuk membicarakan sebab-sebab struktural dari pandemi ini? Ini tanggung jawab kolektif sebagian dari kita untuk mengatasi sebab-sebab struktural itu, dengan keluar dari kemelut situasi (the tyranny of emergency) yang membelenggu kesadaran.

Jerome Binde mengingatkan, yang harus dilakukan adalah membalikkan logika darurat, mengatur pembenaran diri atas kebijakan saat ini bukanlah masalah darurat yang mencegah perumusan rencana jangka panjang, tetapi tidak ada rencana yang jadikan kita terjebak dalam tyranny of emergency’ (Jerome Binde 2000:52).

Banyak dari kita sekarang ini hidup dalam situasi darurat untuk menyelamatkan diri dari ancaman COVID-19. Ini masa perubahan revolusioner, dengan kekuatan pengubahnya adalah COVID-19, a non-human nature.

Sampai saat ini, situasi masih krisis,“yang lama sedang sekarat, dan yang baru belum bisa lahir,” dan “dalam peralihan yang genting ini aneka ragam simptom berbahaya hadir” (Gramsci dimuat dalam Q. Hoare and G. Nowell-Smith, eds, 1971:276).

Alih-alih memperbesar tenaga menyelamatkan diri masing-masing, saya menganjurkan agar sebagian kita memahami situasi sekarang ini dengan “imajinasi ruang-waktu” bahwa COVID-19 dan penyakit yang disebabkan patogen zoononis lain adalah perlawanan balik dari alam atas cara-cara pembukaan hutan secara besar-besaran untuk industri demi motif komersial. Yang membuat patogen zoonosis keluar dari inang/reservoir pertamanya dan pada gilirannya sampai pada tubuh manusia.

Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi yang terbentuk akibat perluasan cara-cara produksi kapitalis skala raksasa untuk kepentingan komersial membuat kondisi kondusif bagi meluasnya patogen zoonosis melalui transmisi antar manusia. Kesenjangan itu bukan sekadar memperburuk efek wabah, melainkan pencipta kondisi penyebab wabah.[18]

Makin panjang rantai pasokan dan makin besar deforestasi, makin beragam dan eksotis patogen zoonosis yang memasuki rantai makanan. ”Banyak bukti sudah menunjukkan berbagai patogen zoonosis yang mengikut dalam rantai komoditas makanan, misal, demam babi Afrika, Campylobacter, Cryptosporidium, Cyclospora, Ebola Reston, E. coli O157: H7, dan penyakit kaki-dan-mulut. Kemudian, hepatitis E, Listeria, Virus Nipah, demam Q, Salmonella, Vibrio, Yersinia, dan berbagai varian novel influenza, termasuk H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1, H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3, H7N7, H7N7, H7N2, dan H9N9” (Wallace et al., 2020, Lihat juga interview dengan Wallace, 2020).[19]

Perubahan revolusioner ini tidak terbayangkan sebelumnya, apalagi banyak dari kita mengidap “temporal myopia” (rabun jauh sementara, tidak bisa melihat dalam perspektif luas), dan “temporal amnesia” (lupa sementara pada sebagian pengalaman kolektif umat manusia).

Menghadapi kedua sindroma itu, saya menganjurkan, untuk mengambil pelajaran dari sejarah berbagai epidemi dan pandemi sebelumnya yang relevan diperbandingkan, dan memahami revolusi COVID-19 ini secara interdisipliner. Agar berhasil, selain memahami dimensi waktu (kecepatan, percepatan dan durasi) perubahan ini saya anjurkan menyelidiki skala dan cakupan perubahan yang berlangsung dan bagaimana hal-hal itu saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari kepribadian individu, hubungan interpersonal, dalam dan antar kelompok, kerja organisasi, sistem produksi, distribusi dan konsumsi komoditas, pengatuan sosial budaya dan lingkungan alam, hingga pengaturan pemerintahan dan masyarakat, sampai hubungan internasional.

Lalu bagaimana bisa keluar dari kemelut belenggu kedaruratan (the tyranny of emergency) itu?

Saya ingin mengajak melihat masalah “keselamatan rakyat” itu dalam refleksi ke belakang untuk maju ke depan. Hendro Sangkoyo (dalam Rachman, 2018) menyebutkan, keselamatan rakyat, pada skala orang per orang maupun rombongan, tak pernah kita urus sebagai syarat yang harus dipenuhi dan dijaga baik oleh para pengurus negara dan alat-alatnya. Hilangnya nyawa, ingatan, tanah halaman, harta benda, nafkah, kesempatan, kehormatan milik rakyat lebih banyak diakibatkan oleh proses penyelenggaraan negara selama 30 tahun terakhir ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa, selama keselamatan rakyat tak jadi persyaratan sebagai agenda pengurusan masyarakat dan wilayah.”[20]

Soal keselamatan dan kesejahteraan ini, COVID-19, dan berbagai pengaturan baru untuk menghadapinya, berakibat berbeda-beda pada berbagai golongan sosial ekonomi, bergantung pada kelas sosial, umur, jenis pekerjaan, gender, latar pendidikan, posisi geografis, hingga karakteristik fisik dan mental yang khusus. Umumnya buat rakyat yang paling miskin, efek langsungnya bisa katastrofik: mengalami kelaparan.

Hendro Sangkoyo (dalam Rachman 2018) menyatakan, kesejahteraan rakyat, meskipun senantiasa jadi semboyan, program, pos anggaran, dan indikator, tidak pernah diurus sebagai syarat dari kerja birokrasi negara. Tak terpisahkan dari konsep pokok “keselamatan,”rakyat selama ini “mendapatkan” dua akibat perubahan terencana pada keadaan kesejahteraannya, yang saling bertolak belakang. Pertama, pelayanan kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan, sekaligus perampasan kesejahteraan lewat berbagai mekanisme, baik langsung maupun tidak, seperti politik fiskal, perampasan tanah dan tempat tinggal rakyat sebagai syarat investasi produksi. Kedua, politik konstruksi fisik sarana pelayanan umum di pusat-pusat mukiman.

Karena itu, mengutamakan “keselamatan rakyat” sebagai syarat perlu diletakkan bersama-sama dengan syarat perbaikan kesejahteraan rakyat. Dua syarat berikutnya adalah, pemulihan fungsi-fungsi faal termasuk layanan ekologis dari alam sebagai ruang hidup rakyat, dan peningkatan produktivitas rakyat, yang menjamin konsumsi cukup dan bergizi untuk rakyat (Hendro Sangkoyo dalam Rachman 2018).

Selama ini, keempat masalah itu (keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat, fungsi-fungsi faal yang menjamin keberlangsungan layanan alam, dan produktivitas rakyat) sulit terjamin ketika berhadapan dengan konsentrasi penguasaan aset tanah, maupun kekayaan finansial di perbankan (keduanya seiring-sejalan, Shohibuddin, 2020).[21]

Disinilah masalah risiko epidemi berkelindan dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan ekonomi, sosial dan ekologi. Siapakah yang terpanggil dan mampu mendiagnosa masalah komplikasi ini?

* Penulis: Noer Fauzi Rachman PhD adalah pengajar Psikologi Komunitas, Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran. Bisa dihubungi di noer.fauzi.rachman@unpad.ac.id. Pelajar, peneliti dan penulis mengenai perubahan politik dan kebijakan agraria, ekologi politik pengelolaan sumber daya alam, studi pembangunan, gerakan sosial, pendidikan populer, dan pengembangan masyarakat.

Catatan kaki:

[1] WHO (2020) Director-General’s Remarks at the Media Briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 (Diakses 16 Mei 2020).

[2] H. Lu, C.W. Stratton, Y. Tang (2020) “Outbreak of pneumonia of unknown etiology in wuhan China: the mystery and the miracle” J. Med. Virol. p. 25678.

[3] Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O’Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, dan Riaz Agha. (2020) “World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19)” International Journal of Surgery 76 (2020) 71–76

[4] Hirschfeld, K. (2019). Microbial insurgency: Theorizing global health in the Anthropocene. The Anthropocene Review, 205301961988278.doi:10.1177/2053019619882781

[5] Jerome Binde (2000) “Toward an ethics of the future.” Public Culture 12 (1): 51- 72.

[6] Robert Wallace (2016) Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science. NY: Monthly Review Press.

[7] Kim Moody (2020) ”How ‘Just-in-time‘ capitalism spread COVID–19: Trade routes, transmission and international solidarity. By Kim Moody (Spectre, April 8, 2020). https://spectrejournal.com/how-just-in-time-capitalism-spread-covid-19/?fbclid=IwAR2vamNtY6mcuvcAl4dGl-RNpVCkHDC-zhJn9I94F-JrUd2RBnyf-0nTSss. (Diakses 6 Mei 2020).

[8] Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves and Rodrick Wallace (2020) “COVID-19 and Circuits of Capital”. Monthly Review 01 April 2020. https://monthlyreview.org/2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital/ (Diakses 6 Mei 2020).

[9] Sebagaimana dimuat dalam Kim Moody (2020) ”How ‘Just-in-time‘ capitalism spread COVID–19: Trade routes, transmission and international solidarity. By Kim Moody (Spectre, April 8, 2020). https://spectrejournal.com/how-just-in-time-capitalism-spread-covid-19/?fbclid=IwAR2vamNtY6mcuvcAl4dGl-RNpVCkHDC-zhJn9I94F-JrUd2RBnyf-0nTSss. (Diakses 6 Mei 2020).

[10] Sheffi, Yossi (2015) The Power of Resilience: How the Best Companies Manage the Unexpected. Cambridge, MA: The MIT Press,

[11] Celia Lowe (2017) “Viral Ethnography: Metaphors for Writing” RCC Perspectives , No. 1, Troubling Species: Care and Belonging in a Relational World, pp. 91-96.

[12] Paul Webster (2020) “Virtual health care in the era of COVID-19” Lancet. 11-17 April; 395(10231).

[13] Duan, L., Zhu, G., 2020. “Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic”. Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30073-0. (Diakses 19 April 2020).

[14] Larry Brilliant: TED Prize wish: Help stop the next pandemic. Larry Brilliant helps detect pandemics https://www.youtube.com/watch?v=MNhiHf84P9c https://www.ted.com/participate/ted-prize/prize-winning-wishes/instedd (akses pada 19 April 2020)

[15] Bogardus, E.S. (1925). “Measuring social distances”. Journal of Applied Sociology, 9, 299- 308. Bogardus, E.S. (1933). “A social distance scale”. Sociology and Social Research, 17, 265-271.

[16] Merlyna Lim (2017): “Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia”, Critical Asian Studies, DOI: 10.1080/14672715.2017.1341188

[17] Jerome Binde (2000) “Toward an ethics of the future.” Public Culture 12 (1): 51- 72

[18] Peter Turchin (2020) “Coronavirus and Our Age of Discord” http://peterturchin.com/cliodynamica/coronavirus-and-our-age-of-discord. Laura Spinney (2020) “Inequality doesn’t just make pandemics worse, it could cause them” Guardian 12 April 2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/12/inequality-pandemic-lockdown.

[19] Rob Wallace et al (2020) Op Cit; dan Rob Wallace (2020) “Where did coronavirus come from, and where will it take us?”An interview with Rob Wallace”, March 12, 2020 http://unevenearth.org/2020/03/where-did-coronavirus-come-from-and-where-will-it-take-us-an-interview-with-rob-wallace-author-of-big-farms-make-big-flu/ (akses pada 19 April 2020)

[20] Noer Fauzi Rachman (2018) Panggilan Tanah Air. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Insist Press

[21] M. Shohibuddin (2020) Ketimpangan Agraria di Indonesia, Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan. Bogor: IPB Press