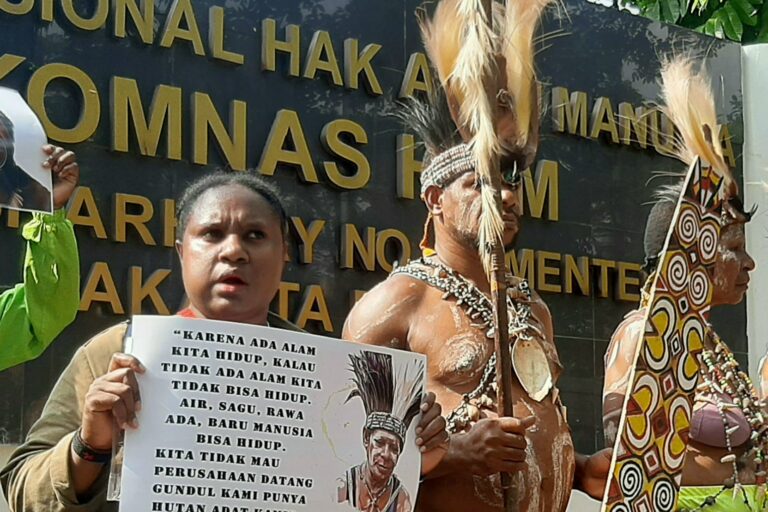

- Di berbagai penjuru nusantara, masyarakat adat masih berhadapan dengan berbagai persoalan, terutama kehilangan ruang hidup. Perlindungan hak masyarakat adat masih minim. Tahun ini, tepatnya, 21 Mei lalu, 25 tahun sudah masa reformasi. Bagi masyarakat adat, kondisi belum banyak berubah dari era Orde Baru.

- Tarida Hernawati, antropolog dan dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mengatakan, pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

- Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bilang, kehidupan masyarakat adat masih kelam pada era reformasi. Perlindungan hak minim, perampasan wilayah hingga kriminalisasi masyarakat adat masih jadi hal lumrah yang hingga kini.

- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis cakupan luasan registrasi wilayah adat dan status pengakuan pemerintah. Ada 1.243 peta wilayah adat partisipatif teregistrasi dengan luas 25,1 juta hektar yang tersebar di 32 provinsi dan 154 kabupaten dan kota di Indonesia. Ada 3.206.703 hektar atau 198 wilayah adat sudah mendapatkan status penetapan pengakuan wilayah adat dari pemerintah daerah. Baru 12.7% wilayah adat ditetapkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu meningkatkan target dan anggaran untuk verifikasi hutan adat.

Masyarakat Adat Tobelo Boeng Helewo Ruru Hoana Wangaeke Minamin di Halmahera Timur, Maluku Utara, protes sejumlah perusahaan di wilayah mereka, 18 Mei lalu. Masyarakat meminta alat berat perusahaan tambang nikel, PT Mega Haltim Mineral (MHM) keluar dari hutan adat. Tiga hari setelah aksi warga, Novenia Ambeua dan Julius Dagai, warga Desa Minamin, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur dilaporkan ke polisi oleh MHM dengan tudingan menghalangi usaha pertambangan.

Kasus di Halmahera Timur ini hanya satu dari sekian banyak persoalan yang menimpa masyarakat adat di berbagai penjuru nusantara. Tahun ini, tepatnya, 21 Mei lalu, 25 tahun reformasi. Bagi masyarakat adat, kondisi belum banyak berubah dari era Orde Baru.

Bagi Novenia, reformasi tak membawa dampak positif bagi masyarakat adat di Halmahera, terlebih keturunan Tobelo Boeng Helelworuru.

Padahal, katanya, reformasi lahir dilatarbelakangi hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto dan kroni-kroninya.

Dewan pengurus AMAN Maluku Utara ini bilang, sebelum massa reformasi perizinan-perizinan yang berhubungan dengan lingkungan hidup di daerahnya itu sudah bercokol. Antara lain, izin-izin HPH dengan konsesi erat kaitan dengan orang-orang yang berkuasa zaman itu. Bahkan, katanya, sebagian masih eksis sampai saat ini.

Ketika memasuki massa reformasi, dia bilang, tak ada perubahan signifikan mereka rasakan sebagai masyarakat adat di Maluku Utara.

Sampai saat ini, katanya, masih terus terjadi perampasan ruang hidup warga oleh sejumlah perusahaan tambang nikel, antara lain produk izin dari Orde Baru.

Dia sebutkan, PT Weda Bay Nickel—kini berkembang masuk bagian Kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)—- izin kontrak karya terbit di masa Orde Baru. Bahkan, makin massif beroperasi menghancurkan lingkungan kami di massa reformasi.

“Kami berpikir ketika massa reformasi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan. Kenyataan, jauh dari harapan kami,” kata perempuan adat Tobelo Boeng Heleworuru (O Hongana Manyawa) ini.

Baca juga: Berawal Konflik Lahan, Berujung Jerat Hukum Orang Kinipan

Bukan itu saja, aturan yang diharapkan jadi payung perlindungan masyarakat adat, yakni, RUU Masyarakat Adat sudah 10 tahun tidak juga ada kejelasan. Dengan pengakuan dan perlindungan minim terhadap masyarakat adat, wilayah-wilayah mereka pun jadi ‘target’ konsesi perusahaan, seperti pertambangan nikel.

Bahkan ketika mereka berjuang mempertahankan wilayah adatnya, harus berhadapan dengan regulasi yang dibuat pemerintah era reformasi yang justru melindungi para investor. Dia sebutkan antara lain, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja yang semua mengancam kehidupan masyarakat adat.

Belum lagi, katanya, setiap izin yang pemerintah keluarkan tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat adat. Kondisi ini, katanya, bisa terjadi penghilangan etnis (etnosida) Orang Tobelo Dalam (O Hongana Manyawa), yang bermukim di pedalaman hutan Halmahera.

“Kami, Masyarakat Adat Tobelo Boeng Heleworuru sudah hidup sejak ribuan tahun lalu di wilayah kami dan mengelolah alam dengan kearifan lokal tanpa merusak. Kehadiran korporasi ekstraktif justru menghancurkan apa yang kami jaga dan lindungi,” katanya.

Ketika investasi datang, katanya, masyarakat tak mendapatkan informasi penuh. “Hak keadilan atas tanah, hak keterbukaan informasi publik, keadilan lingkungan hidup maupun pelibatan masyarakat adat minim.”

Kalau pun ada yang mendapatkan kompensasi, kata Novenia, ‘ganti rugi’ tak seimbang ketika lahan-lahan kebun maupun hutan diambil alih.

Selain itu, penentuan batas administrasi wilayah desa oleh pemerintah daerah juga tak melibatkan masyarakat adat. Hingga, penetapan pun tak sesuai historis sejarah masyarakat adat. Tak pelak, peta tapal batas antar desa di wilayah adat justru jadi pemicu konflik antar desa.

Adanya izin-izin usaha yang menggunakan lahan skala besar, seperti izin pertambangan, dia duga kuat jadi peluang bagi oknum aparat bersama kelompok orang yang bukan pemilik ulayat mengkapling wilayah adat bahkan menjual kepada korporasi.

“Ketidakadilan ini dirasakan Masyarakat Adat Tobelo Boeng Heleworuru Halmahera Timur. Apa yang diharapkan dari reformasi yang digadang-gadang membawa perubahan justru tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat adat seperti kami?”

Kaleb Yamarua, pemuda adat Negeri Sabuai, Maluku, juga menilai, reformasi seakan tiada arti. Dia pernah terjerat hukum karena berusaha melindungi hutan adat Sabuai dari pembalakan liar. Kabeb bersama 26 warga Sabuai diamankan ke Polsek Werinama, Polres Seram Timur karena menghentikan pembalakan kayu di hutan adat mereka.

Reformasi, katanya, tidak jadi masa perubahan lebih baik, dimana oligarki di pusat maupun daerah makin menguat. Pembangunan, katanya, cenderung eksploitatif. “Tabiat pejabat korup, hak-hak rakyat dihisap oleh kebijakan-kebijakan yang menindas.”

Buah reformasi, katanya, ada amandemen UUD 1945 yang memberikan nuansa berbeda dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat.

Pasca amandemen UUD 1945, masyarakat adat memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam Pasal 18 b ayat 2. Pasal ini, katanya, mempertegas legal standing masyarakat hukum adat.

Sayangnya, legal posisi masyarakat adat itu tak menjamin mereka terhindar dari berbagai problem atau konflik yang bermunculan. “Masyarakat adat terjebak dan kian terdegradasi.”

Sederet cita-cita ideal reformasi, kata Kaleb, yang menjadi pemicu protes nasional hingga berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, sebatas isapan jempol belaka.

Terbukti, masyarakat adat di seantero nusantara berhadapan dengan sekelumit fakta yang mempersulit mereka hidup aman, dan tenang di negeri ini. “Masyarakat adat dibuat menderita oleh perampasan lahan, pembalakan hutan sampai kriminaliasi pejuang masyarakat adat.”

Suara dari Sumatera Barat pun sama. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Minangkabau maupun di Mentawai lamban walau sudah 25 tahun reformasi.

Baca juga: Sabuai Banjir Kala Hutan Hancur, Pengusaha Pembalak Liar Kena Vonis Ringan

Kurniawarman, pakar agraria Universitas Andalas Sumatera Barat mengatakan, pengakuan masyarakat adat belum tuntas.”Sampai saat ini pengakuan tanah ulayat hanya deklaratif, perlu dituntaskan secara administratif agar tanah ulayat mendapatkan jaminan kepastian hukum,” katanya.

Tarida Hernawati, antropolog dan dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mengatakan, pemerintah masih setengah hati memberikan perlindungan bagi masyarakat adat.

“Untuk konteks Mentawai saja, misal pengakuan masyarakat hukum adat bukan hal yang prioritas, sekadar program penggembira saja.”

Hingga kini, masyarakat adat harus berjuang sendiri mempertahankan hak-hak mereka, seperti atas wilayah dan hutan adat. Dia bilang, hampir belum ada tindakan progresif dan proaktif pemerintah mulai dari pusat sampai daerah mendorong pengakuan, dan perlindungan Masyarakat Mentawai.

Idealnya, kata Tarida, pemerintah jadikan hak-hak masyarakat adat sebagai instrumen penting dalam setiap kebijakan dan program. “Terutama dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat.”

Pemerintah, hendaknya jadi pendukung, pelindung dan supervisor bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan identitas budaya.

“Pemerintah harus mampu jadikan masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan, tidak hanya pelengkap.”

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bilang, kehidupan masyarakat adat masih kelam pada era reformasi. Perlindungan hak minim, perampasan wilayah hingga kriminalisasi masyarakat adat masih jadi hal lumrah yang hingga kini.

“Yang terjadi, nasib kami masih sama dengan 25 tahun lalu,” katanya.

Padahal, menurut Rukka, momentum reformasi awalnya sebagai satu harapan bagi perlindungan masyarakat adat. Keruntuhan rezim Soeharto yang kerap mendiskriminasi dan merampas tanah masyarakat adat lewat perizinan memicu kelahiran Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama pada 1999. Praktik serupa, katanya, terjadi hingga kini.

Catatan Akhir Tahun AMAN memperlihatkan, 301 kasus perampasan wilayah adat selama lima tahun terakhir. Perampasan di area seluas 8,5 juta hektar dan mengriminalisasi 672 masyarakat adat.

“Perampasan tetap terjadi dengan eskalasi tinggi,” terang Rukka.

Pada era reformasi, masyarakat adat berhasil merevisi UU 41/1999 tentang Kehutanan, lewat putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/2012. Putusan ini menyebut, hutan adat bukan hutan negara.

Alih-alih hak hutan adat aman, justru terrampas, kata Rukka, antara lain lewat kedok perhutanan sosial. Catatan AMAN, 2.400 hektar wilayah adat dirampas untuk program perhutanan sosial.

Sedang hutan adat baru 153.332 hektar dengan 108 surat keputusan. Potensi hutan adat sebesar 17.510.282,37 hektar. ,“Padahal pengakuan hutan adat itu adalah kewajiban, bukan program pemerintah,” kata Rukka.

Baca juga: Kasus Hutan Sabuai, Komisaris SBM jadi Tersangka Pembakalan Liar

Pemerintah, katanya, terus melahirkan UU yang bisa mengerdilkan masyarakat adat atas nama investasi dan proyek.

Terbaru, pemerintah dan DPR sepakat menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstituti.

Posisi masyarakat adat, katanya, akan makin sulit karena banyak proyek strategis nasional lemah syarat-syarat perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Pada Maret lalu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) merilis cakupan luasan registrasi wilayah adat dan status pengakuan pemerintah. Ada 1.243 peta wilayah adat partisipatif teregistrasi dengan luas 25,1 juta hektar yang tersebar di 32 provinsi dan 154 kabupaten dan kota di Indonesia. Ada 3.206.703 hektar atau 198 wilayah adat sudah mendapatkan status penetapan pengakuan wilayah adat dari pemerintah daerah.

Ada sekitar 18.828.794 hektar atau 792 wilayah adat berada pada daerah yang menerbitkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat tetapi belum mendapatkan status penetapan. Sedangkan, ada sekitar 3.127.750 hektar atau 253 wilayah adat belum ada kebijakan dari pemerintah daerah soal pengakuan masyarakat adat.

Kasmita Widodo, Kepala BRWA mengatakan, pemerintah daerah masih punya pekerjaan rumah besar karena baru 12.7% wilayah adat ditetapkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), katanya, perlu meningkatkan target dan anggaran untuk verifikasi hutan adat. Periode 2016-2023, baru ada 108 surat keputusan hutan adat luas 153.322 hektar, atau rata-rata 21.903 hektar setiap tahun.

“Pemerintah juga sampai saat ini belum mengintegrasikan peta-peta wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah dalam kebijakan satu peta dan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota,” kata Kasmita.

Lambannya pengakuan wilayah adat itu juga sejalan dengan hasil penelusuran Walhi dan Auriga Nusantara (2022), yang memperlihatkan begitu jomplangnya perlakuan untuk korporasi dan masyarakat adat.

Dari izin pemanfaatan kawasan hutan saat ini, 19 juta hektar kepada konsesi kayu, 11,3 juta hektar kepada konsesi kebun kayu, 0,5 juta hektar untuk izin pinjam pakai kegiatan pertambangan, dan 6 juta hektar lepas untuk perkebunan sawit.

Dengan begitu, alokasi kepada korporasi 36,8 juta hektar, kepada rakyat hanya 3,1 juta hektar. Sekitar 92% lahan atau hutan teralokasi kepada korporasi, hanya 8% buat rakyat, itupun dibagi-bagi.

Rincian alokasi hutan buat rakyat: hutan desa 1.845.648 hektar, hutan kemasyarakatan 708.823 hektar, dan Kemitraan Kehutanan 248.567 hektar. Lalu, hutan tanaman rakyat 150.032 hektar, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial 35.929 hektar; dan hutan adat 75.798 hektar.

Kasmita bilang, ruang hidup masyarakat adat tidak terlindungi dari dampak buruk investasi dan proyek-proyek nasional seperti pembangunan IKN Nusantara. Katanya, pemerintah masih sangat lemah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat.

Sandrayati Moniaga, mantan Komisioner Komnas HAM menyebut hal sama. Menurut dia, berbagai proyek dan pembentukan UU kerap mengabaikan partisipasi masyarakat adat.

Dia contohkan, Ibu Kota Negara Nusantara. Alih-alih melibatkan Suku Balik, pemerintah justru mengajak bicara suku-suku lain di luar kawasan. Pemerintah, katanya, perlu belajar hal fundamental terkait perumusan peraturan dan UU. “Ini negara demokrasi, unsur partisipasi itu harus dikedepankan,” kata Sandra.

Menanti UU Masyarakat Adat

Hal fundamental, kata Rukka, UU Masyarakat Adat masih angan alias belum terealisasi meskipun sudah dibahas lebih tahun lalu. AMAN terus mendorong itu.

“Jalan kita masih panjang, kami akan terus berusaha,” kata Rukka.

Meskipun demikian, masih perlu banyak revisi dari draf terakhir yang mereka terima. Menurut dia, salah satu paling mencolok adalah proses pengakuan masyarakat adat yang dibuat lebih rumit.

Ada juga pembentukan komite penyelesaian konflik yang tidak terakomodir dalam UU. “Sekalipun akan disahkan, masih perlu banyak perubahan.”

Sandra menyebut, UU Masyarakat Adat tetap perlu sekalipun beberapa daerah sudah ada yang melakukan pengakuan dengan instrumen lokal.

Menurut dia, instrumen ini dibutuhkan sebagai kepastian dan legitimasi hukum bagi masyarakat adat.

“Karena pengakuan dan syaratnya berbeda-beda di tiap daerah. Perlu harmonisasi dalam bentuk UU. Bahasa kita adalah lex specialis,” kata Sandra.

Senada dengan Sandra, Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM menyebut, UU Masyarakat Adat bisa jadi jalan tengah dari hukum negara dan hukum adat yang kerap tidak sejalan dan menimbulkan konflik di daerah. Kondisi ini, katanya, memicu perlindungan hak masyarakat adat tak terpenuhi.

Ketika tak ada perlindungan bagi masyarakat adat, katanya, bisa menghasilkan dampak sosial, konflik dan kemiskinan.

“Kami berikan juga rekomendasi pada pemerintah pusat supaya proyek-proyek nasional harus memperhatikan hak masyarakat adat dan lokal.”

Rony Saputra, Direktur Hukum Auriga Nusantara mengatakan, sebenarnya sejak reformasi bergulir, telah banyak peraturan perundang-undangan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Bahkan, katanya, amandemen kedua UUD 1945 secara tegas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Namun, katanya, pengakuan ini tidak utuh, melainkan bersyarat.

Bersyarat di sini, katanya, disebut masyarakat adat kalau sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia, yang diatur UU.

Meski begitu, kata Syahrul dari Greenpeace Indonesia menilai, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menunjukkan tren positif bahwa negara mengakui keberadaan hutan adat. Namun, katanya, dalam 10 tahun terakhir pengakuan-pengakuan terhadap hutan adat tak begitu cepat, walaupun ada.

Syahrul mengatakan, kondisi masyarakat adat makin terhimpit dengan izin ekstraktif yang masuk wilayah mereka. Dia contohkan, Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, terganggu oleh perusahaan sawit. Sekitar 8.828 hektar hutan adat dibuka perusahaan-perusahaan itu.

Kondisi itu, kata Syahrul, menggambarkan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tak sejalan dengan komitmen pemerintah awal-awal 2014. Kala itu, pemerintah lumayan agresif mencapai target penetapan hutan buat rakyat 12,7 juta hektar dan reforma agraria 4 juta hektar. Kini, hanya terealisasi 11% atau 2 juta hektar dari target.

Walaupun begitu, Syahrul berharap dan menunggu percepatan pengakuan wilayah adat di Papua dan seluruh nusantara.

“Pemerintah, masih ada waktu sampai akhir tahun ini untuk mempercepat pengakuan wilayah adat.”

******