Susanti Maryen (50) baru kembali ke rumah, setelah sesorean selesai menyisiri garis pantai. Keranjangnya penuh, di dalamnya terlihat beraneka moluska laut. Dia baru pulang meti, atau mengumpulkan kerang di pantai pada saat air laut surut. Hal itu rutin dia lakukan.

Tidak hanya Susanti seorang, mama-mama di pulau Auki, -sebuah pulau atol kecil yang berada di gugusan Padaido di Biak timur, pun sibuk mengumpulkan kerang pada saat meti laut. Meti sudah menjadi tradisi turun-menurun, yang diturunkan satu generasi ke generasi berikutnya.

Ada berbagai jenis bia, -sebutan kerang dalam bahasa lokal Biak, yang ada di keranjang Susanti. Ragamnya ada anadara (anadara sp), siput (conus spurius), sampai kima (tridacna). Saat ditanya bagaimana caranya dia mampu mengumpulkan kerang dalam waktu singkat hingga sebanyak itu, Susanti berseloroh “Kita mama-mama pu mata di kaki”.

Melihat kebingungan saya, dia pun tersenyum. Jelasnya mama-mama di Auki mencari kerang dengan cara berjalan dengan bertelanjang kaki di pantai. Saat menyusuri pantai berkarang, kaki-kaki mereka yang terlatih, dapat merasakan jika ada kerang terjejak di ujung telapaknya. Sejurus, kerang-kerang itu pun dimasukkan ke dalam keranjang yang mereka bawa.

Baca juga: Padaido, Negeri Indah yang Terhampar di Bibir Pasifik

Sebagai layaknya penduduk pulau, sumber protein hewani bagi masyarakat pantai memang berasal dari laut. Tidak aneh penduduk mengumpulkan ikan maupun jenis-jenis moluska untuk dikonsumsi. Tidak hanya untuk dimakan keluarga, berbagai jenis hasil laut mereka jual ke pasar.

Tiga kali dalam sepekan, mereka menjualnya di Bosnik, nama lokasi pasar tradisional di Biak Timur, tempat banyak orang dari pulau-pulau sekitar menjual hasil tangkapan laut.

“Lima puluh ribu rupiah sepiring, kalau lagi jarang bisa seratus ribu. Pasti ada saja yang beli,” ucap Susanti, sembari mulutnya terus sibuk mengunyah sirih pinang, kebiasaan khas warga Papua.

Suami Susanti, Festus Rumpapap adalah mantan Kepala Kampung Auki. Dia membenarkan bahwa mencari kerang adalah cara kaum perempuan bekerja mendukung ekonomi keluarga. “Nanti hasil jual bia dibelikan beras, kopi, gula yang tidak ada di kampung.” Kebutuhan primer, memang menjadi pusat pertukaran ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau Padaido ini.

Bagi masyarakat yang tergantung kepada hasil laut, secara tradisional terdapat dua profesi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki pergi ke laut mencari ikan. Dengan kapal motor bertenaga 15-25 PK mereka memancing di pesisiran pantai di sekitar pulau. Sebaliknya kaum perempuan mencari kerang di pantai, memanfaatkan waktu kosong di sela-sela tugas domestik di rumah.

“Kecuali kalau musim angin laut besar, kami tidak melaut, cari kelapa di kebun, buat kopra saja,” ujarnya.

***

Kerang dan ikan memang menjadi dua jenis komoditas hasil laut utama Auki. Sumber ekonomi sekaligus pusat hidup masyarakat. Masyarakat amat paham tentang itu. Alasan itu pula yang mendorong masyarakat sejak tahun 2006 membuat kesepakatan melindungi sumberdaya yang ada di pulau Auki, darat, pesisir dan lautnya.

Kesepakatan itu disahkan dalam sebuah Peraturan Adat bernomor 1/2006. Selanjutnya aturan itu disepakati dalam sebuah Peraturan Bersama antar Kampung yang ada di meos (pulau) Auki, yang mencakup tiga kampung, Auki, Sandidori dan Kanai. Dalam peraturan ini diatur tatacara berbagai perlindungan kawasan penting di Auki, seperti kawasan sumber mata air di wilayah pesisir, kawasan berpasir, hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang.

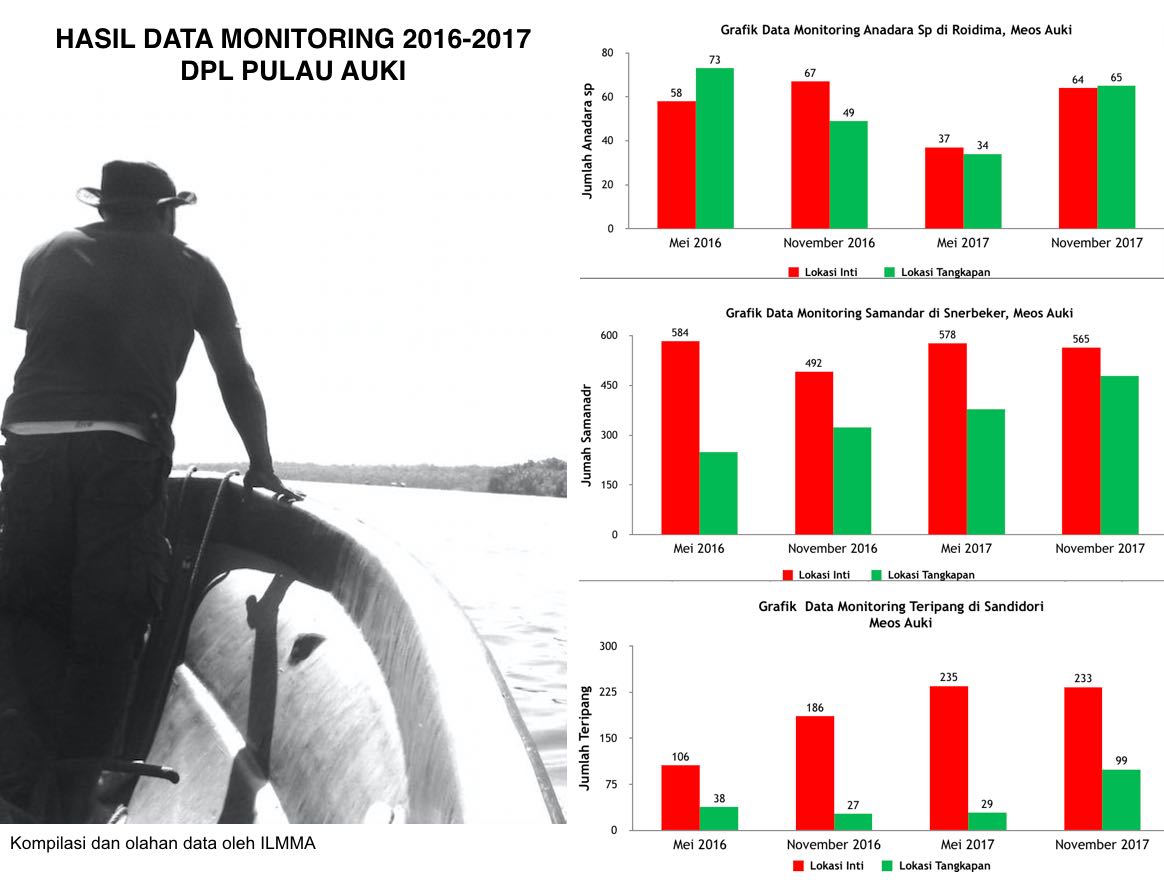

“Untuk di wilayah laut, kita buat Daerah Perlindungan Laut (DPL), sasisen yang sifatnya permanen. Untuk lindungi anadara di pantai Roidima, teripang di pantai Sandidori dan ikan samandar (baronang) di pantai Snerbeker,” jelas Frans Wandosa, Kepala Kampung Auki menjelaskan.

Istilah sasisen atau sasi yang disebut oleh Frans, merujuk pada suatu tata cara kearifan tradisional masyarakat yang umum dikenal di kepulauan bagian timur Indonesia. Sasi diperuntukkan untuk melarang mengatur pengelolaan sumberdaya alam tertentu, seperti larangan mengambil biota tertentu yang ditentukan berdasarkan suatu waktu atau suatu wilayah tertentu. Sasi berdimensi sosial-kolektif, yaitu untuk menjamin agar keseluruhan komunitas mendapat pembagian yang merata dari hasil sumberdaya alam yang ada.

Ada beragam jenis sasi, seperti sasi marga (keret), sasi gereja dan sasi umum. Adapun yang dirujuk oleh Frans dapat dikategorikan sebagai sasi umum.

“Kesepakatan sasi dibuat, diketahui dan ditandatangi bersama-sama oleh ‘tiga tungku’, aparat kampung, gereja dan pemuka adat. Tujuannya untuk jamin populasi ikan dan kerang tetap ada,” tambah Frans.

Tiga tungku merupakan sebuah metafora dari kearifan lokal. Ibarat tiga batu yang mendukung sebuah tungku sebagai tapak perapiannya agar tetap kokoh. Tiga tungku melambangkan tiga aparatus kelembagaan; administratif-pemerintahan, religi dan adat budaya.

Jika pada umumnya sasi hanya dibatasi waktu, maka sasi laut yang disepakati di Auki melingkupi DPL permanen yang mengatur tata cara perlindungan biota. Tujuannya memberi kesempatan biota laut untuk berpijah dan bereproduksi tanpa gangguan manusia.

Caranya dengan menutup suatu wilayah laut. Untuk perlindungan anadara, ditentukan panjang garis transeknya (transect line) 50 meter ditarik dari arah tegak lurus pantai. Sedangkan untuk sisi melebar garis pantai, dibuat zona lima garis transek kiri kanan yang jarak transek masing-masing 50 meter. Tiga ditengah di kiri kanan garis transek utama untuk kawasan inti yang sama sekali tidak boleh diganggu, dua untuk kawasan penangkapan terbatas.

Sejak tiga tahun terakhir, metode ini sukses menambah jumlah anadara. Sehingga area DPL ini diperluas. Jumlah transek sisi melebar ditambah menjadi 9 transek. Lima yang ditengah kiri kanan garis transek utama menjadi kawasan inti, empat sisanya kawasan penangkapan terbatas.

Adapun DPL untuk teripang (Holothuroidea) dan samandar (Siganus sp) agak berbeda, panjang garis transek arah tegak lurus dari garis pantai sejarak 100 meter, dengan lima transek melebar kiri kanan garis transek utama, jarak antar transek masing-masing 50 meter. Tiga kawasan kiri kanan garis utama menjadi kawasan inti, dua kawasan di pinggirnya menjadi kawasan penangkapan terbatas.

Di luar area DPL, menjadi area tangkap bersama. Masyarakat bebas mengambil dan memanfaatkan biota, meski tetap dilarang menggunakan bom, tuba dan alat-alat destruktif lainnya. Juga diatur dalam peraturan adat, seluruh perairan pulau dinyatakan tertutup untuk warga luar Padaido maupun perusahaan penangkapan komersial.

Konteks DPL tradisional ini, sebenarnya mirip dengan zonasi kawasan konservasi yang diacu oleh negara. Bedanya, penentuan zona, ditetapkan oleh masyarakat lewat forum rembuk musyawarah dan diskusi. Setelah melewati fase pro kontra akhirnya tercapai suatu konsensus untuk menyepakati lokasi DPL.

“Apa yang dilakukan di Auki akhirnya dicontoh warga di pulau-pulau Padaido lainnya. Tentu saja kami bangga,” ucap Frans.

***

“Proses berbagi informasi dan penyadartahuan bagi masyarakat adalah hal terpenting di awal proses,” jelas Cliff Marlessy, Direktur ILMMA (Indonesia Locally Managed Marine Area) menjelaskan konsep DPL, di kantornya yang asri di Kota Biak.

ILMMA adalah sebuah inisiatif jejaring kelembagaan yang mendorong agar masyarakat mampu mengelola hasil laut lewat pendekatan pengelolaan perikanan berbasis hak-hak komunitas.

Lembaga ini mendorong agar masyarakat lokal dapat mempertahankan daya dukung lingkungan, mengetahui potensi kekayaan perairan, serta melakukan monitoring secara kontinyu terhadap beragam tangkapan biota yang dikonsumsi masyarakat.

“Butuh waktu sekitar dua tahun, sejak awal presentasi hingga masyarakat menyepakati DPL,” lanjut Cliff. “Masyarakat sendiri yang putuskan biota laut mana yang mau di-sasi. Masyarakat tahu biota yang telah mulai berkurang dan penting secara ekonomis.”

Menurutnya, satu hal yang perlu dijelaskan dan dipahami masyarakat adalah konsep keberlanjutan. Tidak ada artinya jika mereka berlimpah hasil laut hari ini, tapi esok dan lusa semuanya habis.

Dalam prosesnya, ILMMA memadukan antara konsep tradisional tentang sasisen dengan data saintifik. Untuk identifikasi potensi perairan, ILMMA menggandeng tim ahli dari perguruan tinggi.

Dengan memadukan dua pendekatan tersebut, disusunlah area DPL yang lokasinya mengacu hasil inventarisasi saintifik, dan pengelolaannya dilakukan lewat pendekatan sosio-antropologis yang dikenal masyarakat.

“Sampai sekarang mereka terus rutin monitoring beragam biota laut. Sekarang mereka punya data seri lengkap limabelas tahun tanpa putus. Itu masyarakat sendiri yang lakukan. Orang kampung hebat, kalah para peneliti,” ucap Cliff.

Hasil monitoring itu lalu digunakan untuk mengevaluasi jumlah tangkapan dan jenisnya, serta mengetahui kesehatan ekosistem perairan.

“Ada kalanya jumlah biota naik atau turun. Kalau turun berarti warning untuk dijaga. Sekarang masyarakat hafal nama-nama lokal ikan yang ditangkap. Untuk anadara, bahkan yang lakukan inventarisasi itu kaum mama-mama.”

Model serupa Auki, saat ini direplikasi ILMMA. Hingga akhir 2017, hampir 200 kampung pesisir telah didampingi. Tersebar dari Biak-Numfor dan Jayapura, Papua; hingga Tanimbar-Kei dan Pulau Hatta-Banda Neira, Maluku.

***

Malam itu Susanti sibuk merebus kerang dalam panci di atas perapian. Esok hari dia berencana membawa bia rebus untuk dijual ke Pasar Bosnik. Air mulai mendidih, tubuh bia keluar dari cangkangnya.

“Harus dikasi air laut, kalau mau cepat keluar isinya,” Susanti sedikit memberi tip cara merebus bia.

Dia dan komunitasnya amat sadar hidup tergantung dengan bagaimana cara mereka memperlakukan alam. Jika turut merawatnya, alam akan memberi kelimpahan buat manusia.

Foto tampak muka: Anadara, jenis moluska yang sering dikumpulkan warga di kepulauan Padaido. Foto: Ridzki R Sigit/Mongabay Indonesia