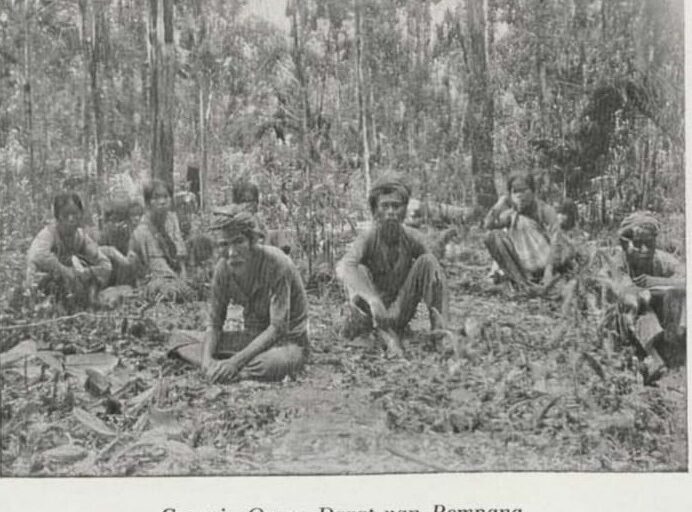

- Kehidupan Masyarakat Suku Darat di Pulau Rempang terbilang memprihantinkan. Berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat kota, Suku Darat seakan terabaikan, fasilitas pendidikan tak ada, kampung mereka pun belum teraliri

- Anak-anak Suku Darat, ada yang sekolah tetapi putus di tengah jalan karena tak ada biaya. Sebagian lagi, anak-anak Suku Darat, tak sekolah.

- Kehidupan Suku Darat makin terjepit atas rencana pembangunan Rempang Eco-city.

- Eko Cahyono, Sosiolog Desa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University mengatakan, Orang Darat tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Tak hanya hak sosial ekonomi, tetapi hak dasar seperti hak tanah dan listrik juga tidak mereka dapatkan.

Mentari pagi masuk dari jendela rumah kayu Lamat. Tetua Suku Darat ini sedang duduk di bangku kecil. Selang beberapa saat dia ambil parang dan satu botol air minum.

“Hari ini, saya mau bersihkan pokok kelapa, kalau sudah siang, nanti cepat lelah, maka keluar harus pagi,” katanya sambil mengambil penutup kepala. Kain itu robek dan lusuh.

Lamat keluar dari rumah ke perkebunan kelapa yang bersebelahan dengan Kampung Sadap, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Satu per satu tanaman kelapa sudah itu dia bersihkan. Dari menurunkan daun-daun layu, hingga menebas semak-semak yang mengelilingi kelapa. “Ini pohon kelapa orang lain, saya hanya bekerja membersihkan,” katanya sambil mengayunkan parang.

Membersihkan tanaman kelapa jadi salah satu pekerjaan Lamat. Satu kelapa Rp2.000. Kalau cuaca tidak hujan dalam satu hari bisa membersihkan 20-30 batang kelapa. Kalau hujan, paling bisa 15 kelapa.

Lamat tidak bisa menakar jumlah pendapatan dari membersihkan tanaman kelapa ini. “Gaji dibayar tidak menentu, tergantung pemilik,” katanya.

Baca juga: Masyarakat Adat di Rempang, Ada Sebelum Indonesia

Tak hanya membersihkan tanaman kelapa, Lamat terkadang memanen daun ubi di sekitar rumah. Satu kg daun ubi Rp2.000. Dalam seminggu, dia bisa dapat 30 kilogram.

“Hasil membersihkan kelapa dan menjual ubi hanya cukup beli beras,” katanya.

Lamat biasa mencari ikan, kini dia menunjukkan peruntungan selain melaut. Satu bulan belakangan Lamat tak bisa mencari ikan atau udang karena sampan rusak.

Dia mengajak Mongabay melihat sampan yang sudah lama teronggok di hulu Sungai Sadap. Jarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Tampak jelas air sudah menggenangi lantai sampan.

“Kapal ini kalau mau diperbaiki Rp3 juta,” kata Lamat memperkirakan total biaya perbaikan kapalnya. Dia tidak punya uang cukup untuk itu. Lamat membiarkan sampan lapuk tergenang air sungai.

Biasanya Lamat mencari kepiting, ikan dan lainn-lain dengan alat tradisional pancing atau tombak. Bahkan, Lamat menunjukan sebilah kayu bercabang, untuk mencari kepiting bakau secara tradisional.

Begitu juga yang dilakukan Suku Darat lain di Pulau Rempang. Sebagian mereka makan dari hasil kebun di sekitar kampung. “Seperti orang tua kami dulu, semua di hutan ini dimakan, ular pun dimakan,” kata Alwandi.

Ada juga beberapa Orang Darat bekerja dengan orang lain mencari kayu di hutan hingga di perusahaan ternak ayam.

Di Kampung Sadap ini, ada dapur arang yang sudah tidak berfungsi lagi. Sejak awal tahun lalu perusahaan penerima arang di Batam ditutup pemerintah terkait penutupan dapur-dapur arang bakau.

Baca juga: Kala Pemerintah Tunda Pengosongan, Warga Rempang Bertahan Tak Mau Kehilangan Kampung

Minim akses Pendidikan, belum ada listrik

Siang itu, anak-anak Suku Darat bermain di tengah hutan Kampung Sadap. Mereka hanya saling kejar satu sama lain, sesekali tertawa bersama.

Umumnya anak-anak seumuran mereka ada di bangku sekolah. Tidak bagi Suku Darat, kebanyakan mereka tak sekolah, masih buta huruf. Ada juga yang putus sekolah karena tak ada biaya.

Aini, putus sekolah saat di SMP gara-gara tak punya telepon genggam yang menjadi kebutuhan proses belajar mengajar saat daring di masa COVID-19 dua tahun lalu.

“Waktu pandemi itukan disuruh pakai hp (handphone), kami mana punya. Setelah itu, tak masuk sekolah lagi sampai sekarang,” kata perempuan 18 tahun ini.

Dalam waktu dekat Aini berencana menikah dengan seorang tukang kebun di Pulau Rempang.

Beda dengan Akbar, tak sekolah karena tak punya biaya cukup, termasuk buat membeli baju seragam sekolah.

Tongku, orang tua Akbar bilang, anaknya punya kemauan besar sekolah, tetapi tidak punya uang untuk menyekolahkannya.

Untuk menempuh pendidikan, anak-anak Suku Darat Pulau Rempang harus berjalan kaki keluar hutan sejauh dua kilometer. Ayu, anak Suku Darat yang masih sekolah hingga kini.

Ayu masuk kelas II SD 24 Tanjung Kertang Jembatan 4 Barelang. Sekolah ini juga jadi lokasi terdampak bentrok antara pemerintah dan warga Pulau Rempang. Setelah jalan kaki, Ayu baru naik bus sekolah.

“Kalau sudah hujan, jalan licin dan becek, Ayu tidak akan sekolah,” kata Tongku, ayah Ayu.

Tak hanya kesulitan mata pencaharian hingga akses pendidikan, Orang Darat Rempang juga tidak menikmati aliran listrik. Setiap malam Suku Darat hidup bersinar cahaya pelita.

Ketika Mongabay menginap di rumah Lamat. pelita kecil dari kaleng susu dengan sumbu terbakar menerangi malam. “Kalau malam kami pakai pelita, listrik tidak ada di sini,” kata Lamat.

Kondisi hidup seperti itu sudah dialami Suku Darat turun temurun. Sampai sekarang, di tengah semboyan “Batam Kota Baru” Orang Darat masih begitu saja.

Kondisi itu diperburuk dengan masuknya pembangunan atas nama investasi skala besar berlabel ‘hijau’ disebut Rempang Eco-city.

Baca juga: Kala Proyek Rempang Eco-city Melaju, Warga Menolak Berhadapan dengan Aparat

Teror itu…

Sore itu, mentari mulai beranjak ke sebelah barat. Perlahan Kampung Sadap mulai gelap. Suara jangkrik bersahutan dari berbagai sisi. Malam segera datang, pada November lalu itu.

Gelap malam menghantarkan mereka kembali beristirahat. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, acap kali Orang Darat berkumpul di rumah Fatimah.

Fatimah adalah istri tetua Suku Darat yang telah lama meninggal, Taseng, namanya. Dia sempat meninggalkan Kampung Sadap, kini kembali dan menetap di sana.

Rumah Fatimah bantuan kenalannya. Bentuk sederhana, dinding dari beton, sebagian lain asbes. Di bagian depan rumah Fatimah ada bangku kecil tempat mereka menghabiskan waktu berbincang.

“Bahasa Suku Darat berbeda dengan Melayu. Kalau kami bicara sesama kami orang luar tidak akan mengerti,” kata Fatimah membuka cerita.

Di rumahnya malam itu berkumpul Lamat, Alwandi, anak Fatimah dan beberapa cucu Lamat.

Lamat duduk di bangku bersama Alwandi. Fatimah menyambung cerita dari dalam rumah. sambil mengayun cucunya yang baru lahir satu bulan lalu.

“Misal, kata tang die itu artinya tak mau, lok-lok berarti anak-anak. Kepiting kami sebut kotam, jadi kalau matai kotam artinya ngajak cari ketam,” sambung Alwandi.

Bahasa asli Suku Darat, kata Lamat, masih dipakai ketika berkomunikasi antara sesama mereka. Bahasa Suku Darat berbeda dengan Melayu asli. Bahkan orang Melayu asli tidak mengerti bahasa Suku Darat.

“Kalau sudah sama tamu gini, pakai bahasa Indonesialah,” kata Alwandi.

Baca juga:Pulau Lepas ke Investor, Warga Rempang Tak Mau Relokasi

Alwandi dan Fatimah, sebagian kecil Suku Darat yang kembali ke Kampung Sadap. Sebelumnya, mereka merantau ke Rempang Cate, berjarak tidak jauh dari Kampung Sadap.

Sebelum beberapa keluarga Suku Darat kembali, Kampung Sadap dihuni suku-suku asli Orang Darat, mulai dari Lamat, Senah (Rosna), mertua Lamat, Opo (Amin) adik Lamat, Tongku dan Baru, keponakan Lamat.

Pulang kampungnya Orang Darat ini bukan tanpa sebab. Cerita berawal ketika pertengahan 2023 santer terdengar ke telinga Lamat, Pulau Rempang akan dikosongkan. Informasi itu didapat dari mulut ke mulut.

Tak hanya mengganggu pikiran Lamat, pekerjaan juga terhenti. Dia tidak lagi ke kebun ataupun laut karena khawatir penggusuran. “Pikiran terganggu, cari makan pun susah, kami tidak berani keluar, takut digusur,” katanya.

Isu bergulir makin besar. Lamat khawatir anak cucunya terancam di luar sana. Lamat pun mengajak anak-anaknya pulang ke Kampung Sadap.

Anak-anak Lamat yang sudah lama keluar Kampung Sadap pulang. Sekarang, sebagian keluarga Suku Darat yang mulanya tersebar sudah menyatu di Kampung Sadap.

Setelah keluar dari Kampung Sadap, beberapa keturunan Suku Darat pulang dengan keluarga baru. Ada yang menikah dengan orang Melayu, Sunda hingga Jawa.

“Kalau diperkirakan keluarga kami semua baik yang orang tua asli Suku Darat, atau orang tua di luar Suku Darat (campuran) berjumlah 50 orang,” kata Lamat.

Di kampung ini, Lamat punya tanah tiga hektar berdasarkan surat tebas yang dimilikinya. “Akhirnya kami mendirikan pondok-pondok inilah,” kata Alwandi.

Sebelumnya, di Kampung Sadap hanya ada rumah kayu Lamat, rumah beton Yang Adek, dan rumah Senah. Sekarang, beberapa rumah semi permanen mereka bangun di Kampung Sadap.

“Kami juga akan bersihkan kampung ini lagi, akan buat perkebunan untuk kebutuhan hidup,” kata Alwandi.

Lamat hanya berharap pemerintah tak menggusur Kampung Sadap. “Kalau dipindahkan ke tempat lain, kami tidak bisa hidup,”

Pemerintah tak peduli?

Dalam buku “Orang Darat di Pulau Rempang, Tersisih Dampak Pembangunan Kota Batam” yang ditulis Dedi Arman 2023 menyebutkan, Suku Darat sudah mendiami beberapa kawasan di Pulau Batam, mulai dari Batu Aji, Tembesi, Pulau Bulang dan Rempang pada abad 19.

Kemudian pada 1973, Suku Darat kumpul di Kampung Sadap dengan bantuan rumah panggung melalui Departemen Sosial yang mengembangkan program ‘pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing’ (PKMT). Upaya itu tidak terlaksana.

Bagi Masyarakat Suku Darat, rumah panggung terlihat aneh karena berbeda dengan rumah asli mereka yang beratapkan daun. Akhirnya, pada 1977 rumah mereka tinggalkan, kembali hidup di hutan.

Jejak rumah panggung yang dibangun pada 1973 itu tidak ditemukan lagi kini.

Sekitar 2010, Suku Darat kembali mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah Kota Batam. Salah satunya pada masa Walikota Batam 2006-2016, Ahmad Dahlan.

Ahmad Dahlan masih ingat pada 2010 pernah berkunjung dan bertemu dengan Suku Darat. Dahlan mengatakan, saat itu Masyarakat Suku Darat bertahan hidup dari hutan ke hutan.

Tak banyak yang bisa dilakukan Dahlan saat itu. Apalagi dia sedang gencar meningkatkan pembangunan di Pulau Batam, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

“Setelah saya kunjungan, saya titiplah kepada Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Batam ketika itu (untuk mengurusi Suku Darat),” kata Dahlan.

Dia tidak menampik ancaman kepunahan Suku Darat. Kala itu, tidak sampai 100 orang lagi tersisa.. “Memang dulu itu, mereka tidak sosialisasi sama sekali dengan orang lain, saya bisa kesana karena ada Muslim Bidin, waktu saya temui masih rumah panggung,” katanya.

Dahlan ragu rumah beton yang dihuni Suku Darat dibangun masa dia Walikota Batam. “Kalau tidak salah iya, tetapi saya lupa, yang pasti ketika itu kita sempat diskusi, selama tidak mengganggu mereka (Suku Darat), (pembangunan) kita jalan,” katanya.

Leo Purba, Kepala Dinas Sosial Kota Batam belum membalas konfirmasi Mongabay terkait penanganan nasib Suku Darat.

Eko Cahyono, Sosiolog Desa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University mengatakan, Orang Darat tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Tak hanya hak sosial ekonomi, tetapi hak dasar seperti hak tanah dan listrik juga tidak mereka dapatkan.

“Negara seperti tidak mengakui mereka,” kata anggota Tim Ahli Agraria Penyelesaian Konflik Agraria Komnas HAM itu.

Begitu juga, dalam aturan standar norma dan pengaturan nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas tanah dan sumber daya alam Komnas Ham, kata Eko, sudah dijabarkan hak apa yang harus didapatkan masyarakat dari negara.

“Ketika haknya tidak didapatkan, artinya keadilan tidak ada untuk mereka (Suku Orang Darat),” katanya.

Kalau dilihat dari sejarah, katanya, Suku Darat sudah termarginalkan sejak lama dan berlapis-lapis dari endapan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. “Ini namanya politik tutup mata, (pemerintah) nggak mau tau,” katanya.

Semua hak yang harus dipenuhi negara, katanya, tidak terpenuhi. Terlebih situasi sekarang, akan ada pembangunan Rempang Eco-city. “Itu akan memperburuk kondisi Suku Darat, mereka akan tereksklusi dari tanah mereka sendiri. Eksklusi itu, ibaratkan kita di atas kapal, kita terlempar keluar,” kata Eko.

Kalau pemerintah daerah sudah mengetahui keberadaan Suku Darat, tetapi sampai saat ini hak dasar mereka tidak terpenuhi. Artinya, ada dugaan pengabaian terhadap mereka.

“Itu namanya politik pengabaian, negara telah melakukan pengabaian,” katanya.

Seharusnya, kata Eko, pemerintah daerah berkewajiban memastikan pemenuhan hak warga, termasuk Pemerintah Kota Batam, harus penuhi hak Suku Darat Rempang.

Pemerintah daerah, katanya, punya kewajiban menjamin pembangunan tidak mengabaikan atau mengorbankan rakyat. “Jika bisa diperiksa lebih jauh lagi, HAM itu kewajiban dasar yang harus dipenuhi perusahaan, termasuk kepolisian dan TNI.”

*****