Kualitas udara Jakarta dan sekitar buruk dalam beberapa bulan ini. Akhirnya, pada rapat terbatas kedua, yang membahas polusi udara Jakarta, pemerintah mengakui sumber pencemar udara berasal dari PLTU batubara sebesar 34% ,kendaraan 44% termasuk rumah tangga, dan pembakaran lai. Sejatinya, ini bertolak belakang dengan hasil rapat terbatas pertama.

Kejadian ini memperlihatkan, selama ini tidak ada data dasar yang dipegang pemerintah terkait sumber pencemaran udara hingga pengendalian sumber pencemar udara sangat sulit dengan data tak konsisten.

Perdebatan mengenai sumber pencemar udara di Jakarta dan sekitar pun selalu terjadi terutama ketika Jakarta memasuki musim kemarau panjang, dengan curah hujan rendah. Data dari Airnow yang berhasil Greenpeace Indonesia kompilasi sejak 2016 menunjukkan, peningkatan polusi udara khusus polutan partikulat matter (PM) 2.5 pada Mei-September, bahkan 2019 pada Oktober juga banyak hari “tidak sehat.”

Kondisi ini karena pada 2019, Indonesia memiliki musim kemarau panjang, BMKG memberikan peringatan pada akhir 2022 bahwa pada 2023 curah hujan akan rendah. Artinya, peningkatan polutan di musim kemarau seharusnya sudah bisa diprediksi. Apabila dimitigasi dengan baik seharusnya banyak upaya persiapan menghadapinya. Sayangnya, tahun ini, pemerintah masih terlihat gagap dalam mengambil upaya dan tindakan mengendalikan pencemaran udara, terutama setelah isu ini viral di sosial media dan banyak pihak yang membicarakan polusi udara.

Sisi lain, polutan PM 2.5 menjadi fokus kampanye Greenpeace Indonesia sejak 2017. Saat itu, pemerintah belum wajib mengukur polutan PM 2.5, karena yang menjadi payung hukum Keputusan Menteri LHK No 45/1997.

Greenpeace terus mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan regulasi ini. Hingga pada 2019, 32 warga negara yang melakukan gugatan mengenai polusi udara kepada tujuh tergugat yaitu presiden, Menteri LHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur Jakarta serta Jawa Barat dan Banten. Gugatan akhirnya dimenangkan warga pada 2021 meski pada 2022 presiden dan para menteri banding dan ditolak hakim.

Tidak selesai disitu, presiden dan Menteri LHK kembali mengambil langkah kasasi awal 2023. Upaya hukum presiden dan Menteri LHK menjadi kontraproduktif dengan apa yang dilakukan saat ini. Apapun yang dilakukan presiden dan Menteri LHK saat ini sejatinya bukan melaksanakan putusan pengadilan karena masih ada upaya kasasi.

Meski demikian, ada upaya perbaikan oleh pemerintah seiring berjalannya gugatan warga negara mengenai polusi udara. Salah satunya, penetapan baku mutu udara ambien (BMUA) Peraturan Pemerintah No 22/2021 dan Peraturan Menteri LHK No 14/2020 mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Bayangkan, apabila tidak ada gugatan warga negara, bisa jadi saat ini masih menggunakan peraturan indikator pencemar udara yang sudah usang dan berumur lebih 25 tahun.

Pada tahun sama, ketika gugatan polusi udara terjadi, pemerintah juga memperbaiki regulasi baku mutu emisi (BME), salah satunya mengatur BME PLTU batubara melalui Peraturan Menteri LHK No 15/2019.

Peraturan ini mengatur batas emisi yang dikeluarkan PLTU batubara yaitu emisi , SO2, NOx, PM, dan merkuri (Hg). Ada yang menarik dari BME PLTU batubara, emisi dari merkuri (Hg) juga turut dimasukkan sebagai salah satu emisi yang diregulasi di peraturan baru ini.

Baca juga: Udara Jabodetabek Buruk, Pemerintah Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran

Bayangkan, peraturan ini baru ada pada 2019. Berarti, sudah sejak lama ada emisi merkuri (Hg) yang dikeluarkan PLTU batubara namun belum ada regulasi yang mengatur. Bisa jadi sejak saat itu kita sudah menghirup emisi merkuri (Hg) yang berasal dari PLTU batubara tetapi tak pernah ada peraturan dan bagaimana datanya.

Ahli toksikologi dan ilmuwan lingkungan Universitas Harvard, Elsie Sunderland, menuliskan paparan metil merkuri pada anak dikaitkan dengan defisit neurokognitif, epidemiologi yang menunjukkan ini terus berlanjut hingga anak menjadi dewasa. Sementara itu, paparan merkuri pada orang dewasa dikaitkan dengan masalah fungsi motorik halus, memori verbal, dan penyakit kardiovaskular. Selain itu, ditemukan juga korelasi antara kadar merkuri dalam darah yang tinggi pada anak-anak dan tingkat IQ lebih rendah.

Mengingat bahaya emisi yang dikeluarkan, sudah seharusnya pelaku industri dan PLTU batubara mengikuti kewajiban memasang air pollution control (APC) dan mengirimkan data emisi melalui CEMS (Continuous Emission Monitoring System) secara rutin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Melalui sistem ini, publik seharusnya dapat mengakses emisi apa yang dikeluarkan dari cerobong industri seperti PLTU batubara dan berapa banyak hingga tidak ada lagi perdebatan industri mana dan PLTU batubara mana yang mencemari udara.

Selain itu, perlu juga upaya sedini mungkin bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi industri dan PLTU batubara untuk bisa melindungi diri dari pajanan polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Sayangnya, ketika Greenpeace pernah mengajukan keterbukaan informasi publik untuk meminta data emisi PLTU batubara pada 2023, PLN hanya menjawab bahwa data emisi PLTU batubara termasuk rahasia dagang.

Baca juga: Kajian Sebut Polusi Udara Jabodetabek Tingkatkan Penyakit Pernapasan, Apa Kata Kemenkes?

Sungguh jawaban yang sangat disayangkan. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi transparan apabila regulasi sendiri membatasi publik mengakses informasi.

Lagi-lagi soal data, dalam upaya penanganan pencemaran udara memang tidak lepas dari data mengenai udara ambien yang dihirup. Data ini bisa kita peroleh dari stasiun pemantauan udara yang seharusnya disediakan pemerintah.

Di wilayah Jakarta saja, seharusnya membutuhkan 43 stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) seperti tertulis dalam laporan tahunan polusi udara Jakarta 2021. Seharusnya, data ini bisa jadi dasar untuk membangun early warning system dari pemerintah agar masyarakat terlindungi dari pajanan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Yang terjadi saat ini, alat pemantau jauh dari kata memadai, Jakarta hanya memiliki 5 stasiun pemantau kualitas udara (SPKU). Dari data stasiun pemantauan itu tidak ada peringatan dini, atau peringatan secara langsung dan luas kepada masyarakat apa yang harus dilakukan. Juga bagaimana terhindar dari pajanan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan ketika indeks pencemar udara menunjukkan level tidak sehat.

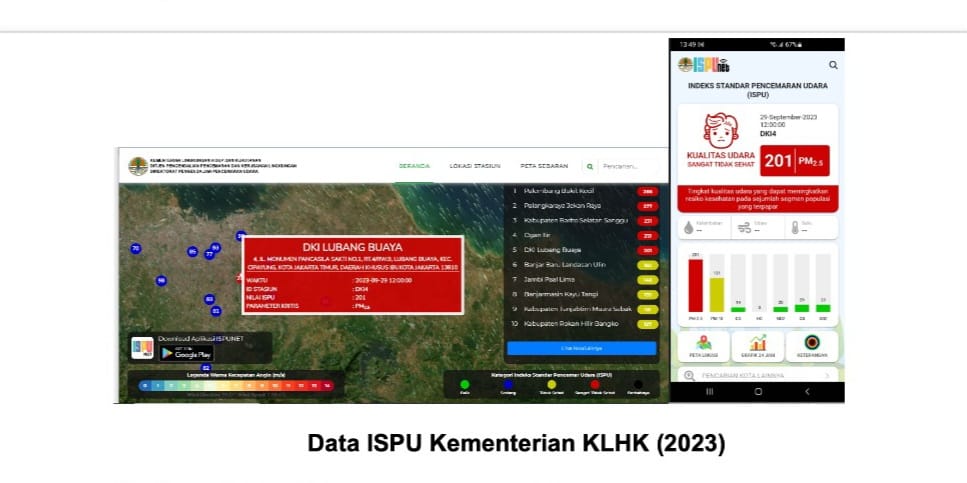

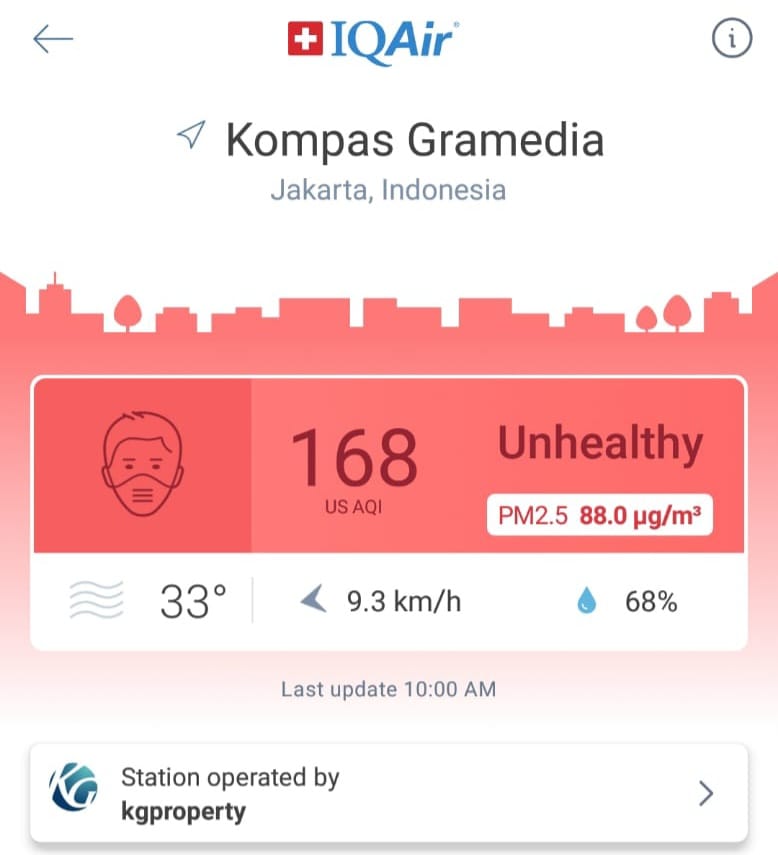

Pada 29 September 2023, status di stasiun pantau Lubang Buaya menunjukkan level sangat tidak sehat yang bisa diakses melalui website dan aplikasi, tetapi pertanyaannya, apakah semua masyarakat punya pengetahuan dan bisa mengakses informasi itu? Bagaimana masyarakat bisa melindungi diri dari pajanan polusi udara apabila tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan peringatan sedini mungkin?

Masih soal data, dalam upaya pengendalian pencemaran udara, seharusnya pemerintah mempunyai data sumber pencemaran udara yang bisa didapatkan melalui hasil riset emission inventory dan atau source apportionment yang bisa menyajikan data dari mana polutan berasal berdasarkan jenis polutannya. Pencatatan data ini seharusnya berkala dan jadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk pengendalian pencemaran udara.

Selain itu, pencatatan data harus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga dengan mudah kita bisa mengidentifikasi berbagai sumber pencemar udara dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikannya. Hal ini terkait laporan Tahunan Polusi udara Jakarta 2021 yang juga menyebutkan ada polusi udara lintas batas.

Karena itu, beban mengenai penyajian data sumber pencemar seharusnya tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Jakarta, melainkan Pemerintah Jawa barat dan Banten juga memiliki kewajiban sama. Bisa jadi, ada kegiatan dari luar Kota Jakarta yang berkontribusi pada kualitas udara kota dan sebaliknya.

Sebagai contoh, Prof Puji dari ITB pada 2022 pernah membuat kajian dari mana sumber pencemar udara polutan PM 2.5 berasal. Riset ini menyebutkan, sumber utama PM 2.5 berasal dari kendaraan berat dan diikuti kendaraan roda dua. Pertanyaannya, apakah riset seperti ini juga jadi dasar oleh pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara?

Dari sumber data lain, Vital Strategis 2020 dalam laporannya membagi sumber pencemar udara PM 2.5 menjadi dua bagian yakni sumber kendaraan dan non kendaraan. Dalam laporan itu, diperlihatkan pada musim penghujan ada sumber PM 2.5 non kendaraan dari 14% pembakaran batubara. Laporan ini bisa kita jadikan salah satu bukti ada polusi udara lintas batas, karena bisa jadi pencemaran PM 2.5 dari pembakaran batubara berasal dari luar kota. Jakarta, tidak memiliki PLTU batubara, dan menjadi bukti lain bahwa PLTU batubara berkontribusi pada polusi udara.

Menurut Greenpeace pada 2017 melalui laporan pembunuh senyap mengungkap, dampak kesehatan dari polusi ini diproyeksikan menyebabkan 10.600 kematian dini dan 2.800 kelahiran dengan berat lahir rendah per tahun.

Tahun 2020, Greenpeace Asia Tenggara membuat kajian mengenai kerugian akibat dari penggunaan bahan bakar fosil. Laporan ini memaparkan polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara, minyak, dan gas, menyebabkan sekitar 4,5 juta kematian dini di seluruh dunia setiap tahun. Angka ini melebihi tiga kali lipat kematian karena kecelakaan lalu lintas secara global.

Kejadian stroke juga dikaitkan dengan hal ini,600.000 kematian akibat stroke setiap tahun disebabkan oleh paparan PM2.5 dari bahan bakar fosil.

Kita sudah punya bukti bahwa PLTU batubara memiliki dampak signifikan kepada polusi udara dan kesehatan masyarakat. Inilah yang membuat pemerintah pada 2022 membuat komitmen untuk transisi energi dengan payung hukumnya adalah Peraturan Presiden No 122/2022, sebagai bentuk nyata percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Namun, ada beberapa bagian yang perlu dicermati lebih dalam lagi khusus pada Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi “pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk : pertama, PLTU yang telah ditetapkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebelum berlakunya peraturan presiden ini. Kedua, PLTU yang memenuhi persyaratan, terintegrasi dengan industri, berkomitmen melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35%, beroperasi paling lama sampai 2050.

Perpres ini justru memberi ruang kepada industri batubara untuk tetap ada dan beroperasi, dengan cara jika pembangkit dibangun khusus di kawasan industri. Tentu saja, tidak ada rencana penutupan PLTU batubara kawasan tertuang di dalam perpres itu.

Bagaimana kita mau mengatakan, pemerintah akan melakukan transisi energi apabila pada praktiknya justru memberikan ruang khusus kepada PLTU batubara baru dengan skema yaitu PLTU batubara untuk kawasan industri atau sebut PLTU captive.

Upaya lain, agar PLTU batubara tetap jaya baru-baru ini juga dilakukan oleh OJK yang berencana memasukkan PLTU kawasan dalam taksonomi hijau atau pembiayaan hijau 2.0 untuk PLTU yang menyuplai industri hijau, seperti baterai dan mobil listrik. Hal ini justru bertolak belakang dengan komitmen Indonesia untuk transisi energi karena memperkenankan PLTU batubara baru dibangun kembali.

Tidak heran ketika menanggapi isu polusi udara di Jakarta, pemerintah justru gencar sekali menawarkan solusi agar warga mengganti kendaraan dengan kendaraan listrik. Apabila solusi utama polusi udara hanya mengganti kendaraan listrik tanpa ada penggantian sumber energinya, hal ini hanya akan memindahkan polusi dari knalpot kendaraan bermotor ke cerobong PLTU batubara.

Faktanya, saat ini listrik yang digunakan 61% masih bersumber dari PLTU batubara. Selain itu, dorongan penggunaan mobil listrik juga erat kaitan dengan upaya pemerintah menyerap pasokan berlebih listrik di Pulau Jawa.

Alih-alih melakukan transisi energi sepenuh hati, Pemerintah Indonesia justru terlihat makin berusaha membuat industri batubara tetap langgeng dengan peraturan yang memoles industri batubara menjadi ‘hijau’.

Pembangunan PLTU batubara baru di kawasan industri, berarti akan ada potensi polusi udara baru di tempat pembangkit berdiri. Tentunya, upaya transisi energi setengah hati ini akan membuat polusi udara makin menjadi-jadi, dan menjauhkan Indonesia dari upaya penurunan emisi dan menjaga suhu bumi di bawah 1.5 derajat celsius.

Penulis: Bondan Andriyanu, adalah Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis.

*****