- Djoko Tjahjono Iskandar, seorang herpetologis ITB, dikenal sebagai pionir dan kiblat penelitian spesies amfibi.

- Djoko menemukan banyak jenis baru katak yang kemudian diakui berperan paling penting bagi perkembangan dunia sains. Sampai para peneliti dunia mengabadikan penemuannya dengan menyematkan namanya, Collocasiomya iskandari (2000), Luperosaurus iskandari (2003), Fejervarya iskandari (2004), dan Draco iskandari (2007).”

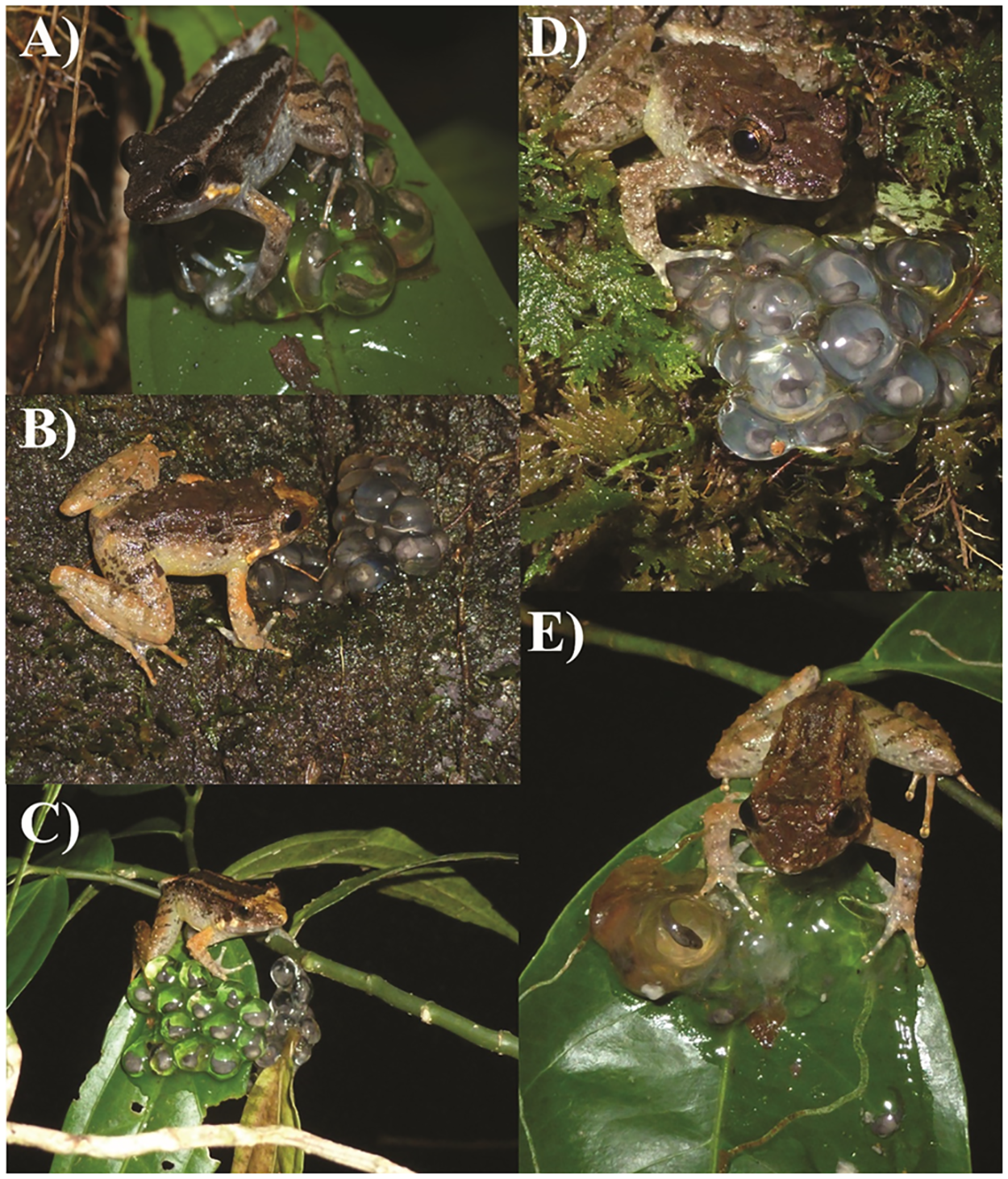

- Djoko juga menemukan spesies katak yang tak bertelur, tetapi melahirkan kecebong pada fase anakan. Teranyar dia menemukan spesies katak bertaring yang bertelur di daun dan dijaga oleh si jantan hingga menjadi berudu.

- Djoko selalu menyimpan kekhawatirannya. Alasannya, selama ini karena hasil penelitian jarang sekali dipakai atau setidaknya melahirkan kebijakan yang menunjukan keberpihakan terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Dunia amfibi bagi Djoko Tjahjono Iskandar adalah perjalanan merekam evolusi alam. Herpetologis atau peneliti reptil dan amfibi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menemukan hal-hal menakjubkan yang jika ditafsirkan mampu berdampak baik bagi manusia.

“Amfibi mungkin bisa menjadi salah satu indikator mengukur sejauh mana dampak perubahan iklim,” kata Djoko saat ditemui Mongabay Indonesia pertengahan Januari lalu.

Sederhananya karena mereka bisa hidup di air dan di darat. Katak, misalnya, dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekosistem di sekitar. Hilangnya jenis katak berarti ada indikasi kerusakan.

Djoko membuktikannya sendiri. Menjelajahi dari hutan ke hutan, mengunjungi berbagai tempat-tempat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, semakin menyadari bahwa ada banyak ilmu pengetahuan yang tercecer dari beragam spesies amfibi.

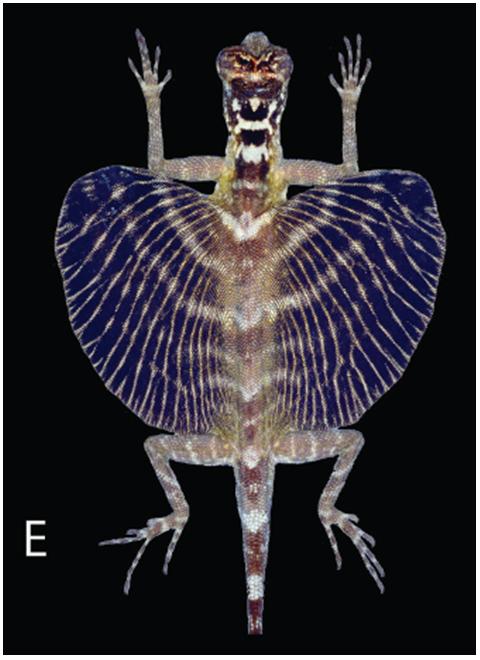

Djoko menemukan banyak jenis baru katak yang kemudian diakui berperan paling penting bagi perkembangan dunia sains. Sampai para peneliti dunia mengabadikan penemuannya dengan menyematkan namanya; Collocasiomya iskandari (2000), Luperosaurus iskandari (2003), Fejervarya iskandari (2004), dan Draco iskandari (2007).

Sebelumnya, kiprah pria kelahiran Bandung itu sudah sering memanen sorotan dunia. Dia menjadi orang kedua yang menulis Amfibi Jawa Bali (1998) setelah Van Kampen (1923) menulis The Amphibia of the Indo-Australian Archipelago. Dan Djoko mampu melengkapi penelitian yang sudah lebih dari 50 tahun terhenti mengorek rahasia evolusi organisme yang berawal dari larva dan berudu itu.

baca : Penemuan Bersejarah, Katak Baru dari Sulawesi Yang Melahirkan

Dalam bukunya, penemuan 35 spesies secara eksplisit menunjukan perbedaan karakteristik amfibi Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Ada semacam korelasi antara satu spesies dengan sejarah alamnya.

“Biasanya saya memulai dengan menelurusi sungai,” katanya. “Kalau sungai itu sepi sekalipun hutan bagus pasti ada pemicunya atau bisa jadi relungnya dipakai oleh spesies yang resisten terhadap polutan. Sekali waktu saya menemukan sungai yang dihuni lebih dari 35 spesies dengan 200 individu tapi hutannya sudah rusak.”

Di Kalimantan, Djoko bercerita soal penemuan katak kepala pipih atau Barbourula kalimantanensis yang bernafas tanpa paru-paru, tetapi menggunakan kulit. Nenek moyangnya diyakini sudah ada sejak 50 juta tahun lalu. Spesies itu lama tak ditemukan, katanya. Baru tahun 2007 di Taman Nasional Baka Bukit Raya, Kalimantan Barat, ditemui lagi dengan kondisi hutan kian terancam rusak.

Djoko juga menemukan spesies katak yang beranak dengan cara melahirkan. Katak itu dinamai Limnonectes larvaepartus dan ditemukan di Desa Uhaimate, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tak bertelur, tetapi melahirkan kecebong pada fase anakan. Bahkan kecebong (tadpoles) ditemukan di dalam rahim katak betina.

Katak ini tak seperti sebagian besar katak yang biasa melakukan pembuahan di luar tubuh. Pada umumnya, katak betina mengeluarkan telur ke dalam air, sementara katak jantan menyemprotkan spermanya ke dalam air saat kawin.

“Sejak saya memulai penelitian tahun 1975. Saya selalu menemukan konklusi bahwa semesta itu diciptakan dengan unik. Dan dari katak saja mampu menunjukkan variasi proses reproduksi demikian luas dari evolusi dan diversifikasinya,” terangnya.

baca juga : Katak Terkecil di Dunia yang Ditemukan di Sulawesi, Ternyata Bersarang di Daun

Keahlian menemukan dan mendeskripsikan macam-macam spesies amfibi tak didapat Djoko dengan mudah. Minimnya data dan juga dana membuatnya mesti pintar memutar otak. Beruntung, peluang selalu ada sekalipun datangnya dari luar negeri.

Peneliti asing, kata Djoko, sudah pada tahap menghitung spesies katak yang punah. Mereka bisa merekam evolusi geologi bumi hingga merunut sejarah biologisnya melalui proses evolusi.

“Garis Wallace adalah buktinya dimana banyak ditemukan spesies endemik akibat pembentukan geologi pulaunya sehingga genusnya punya kekhasan dibanding daerah lain,” lanjutnya. “Di masa lalu pulau Sulawesi merupakan tujuh pulau terpisah yang akhirnya bergabung jadi satu.”

Djoko menjelaskan, keberadaan katak dapat mewakili lingkungan habitatnya dengan mengaitkan proses biologi dan geologi serta mampu memberikan prediksi kondisi geologi di masa lalu. Hanya saja, data tersebut belum banyak diterjemahkan.

Sejauh ini jumlah katak di Indonesia baru diidentifikasi sekitar 407 spesies. Hampir separuhnya tergolong satwa endemik.

Misalnya katak dari famili Bombinatoridae yang hidup di dalam sungai berarus deras di hulu Sungai Melawi, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Sementara itu ada Limnonectes macrodon atau katak batu yang umum dijumpai di sungai-sungai di Jawa. Ada juga Leptophryne cruentata atau kodok merah berukuran relatif kecil, endemik Jawa Barat. Populasinya tergolong langka hanya diketahui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun-Salak.

Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Indonesia adalah negara pengekspor katak terbesar di dunia. Data Kementerian Pertanian pernah mencatat nilai ekspor kodok sebesar 22,5 juta dolar dalam satu tahun.

“Sebenarnya itu sudah dilakukan sejak lama sekali,” tutur Djoko.

Sayangnya peneliti katak di tanah air tak mampu mengawasi itu. Padahal manfaat dari hasil riset amfibi, Indonesia berpeluang memiliki “harta karun” dalam bentuk bioteknologi.

baca juga : Katak Pohon Kutil Palsu, Spesies Baru dari Pulau Nusa Kambangan

Apalagi data badan konservasi alam internasional menyebut kepunahan di era sekarang disebut sebagai kepunahan massal keenam (sixth mass extinction), atau antroposen. Padahal, 31 tahun lalu, lahir kesepahaman melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengakui bahwa keanekaragaman hayati merupakan kepentingan bersama. Indonesia pun telah meratifikasi itu.

Sebagai informasi, katak di Indonesia menyumbang hampir 10 persen jenis katak di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 7.000 spesies. Bentuk katak Nusantara pun amat beragam, mulai seukuran setengah kuku orang dewasa hingga telapak kaki orang dewasa.

Katak terkecil Oreophryne minuta ditemukan di Papua. Sementara katak yang dinamai Katak gembong atau Limnonectes blythii diidentifikasi berhabitat di Sumatera Barat.

Akan tetapi, Djoko selalu menyimpan kekhawatirannya. Alasannya, selama ini karena hasil penelitian jarang sekali dipakai atau setidaknya melahirkan kebijakan yang menunjukan keberpihakan terhadap konservasi keanekaragaman hayati

“Saya kadang cemas melihat kondisi penelitian sampai saat ini yang seperti begini-begini saja. Penelitian di Eropa sudah 100 persen finish, semua sudah mereka teliti dan mereka elaborasi untuk dikembangkan. Di kita, baru 20 persen saja tapi sudah dianggap finish,” Djoko melempar candaan. “Dan ya, penelitian kita mesti diakui minim sekali perkembangannya.”

baca juga : Lebih 100 Tahun Hilang, Peneliti Indonesia Temukan Kembali Katak Pelangi di Gunung Nyiut

Jawa yang makin kritis

Hari itu kampus Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB tampak sepi. Kuliah libur. Djoko nongkrong santai di ruangan Quotum Sensing program studi biologi.

Di usia senja, dia masih bugar dan terus menulis jurnal ilmiah. Ceritanya yang paling anyar soal spesies baru katak bertaring atau Limnonectes arathooni di Sulawesi, yang punya kekhasannya bertelur di daun. Temuan ini langka di dunia dimana telur-telur itu hanya dijaga oleh sang jantan hingga menjadi berudu.

Meski telah menemukan berbagai katak spesies baru, Djoko belum merasa puas. Dia percaya masih banyak jenis katak lain yang hidup dan belum pernah ditemukan. Terkecuali di Jawa, katanya.

Barangkali karena daya dukung lingkungan di pulau ini sudah terlampau kritis, dibuktikan dengan tren kenaikan bencana yang selalu meningkat. Belum lagi tercemarnya sungai-sungai akibat aktivitas manusia.

Padahal hutan merupakan landasan kehidupan juga tulang punggung ekosistem. Kepunahan tumbuhan adalah kabar buruk bagi semua spesies termasuk amfibi.

“Jawa sudah tidak kondusif lagi sebagai bahan untuk penelitian,” terangnya. Entahlah, Djoko menutup pembahasan hutan Jawa dengan datar. Mungkin karena sisa hutan Jawa tak jauh dari angka belasan persen saja.

baca juga : Bisa Pindahkan Batu Besar, Inilah Katak Terbesar di Planet Bumi

Hingga masa pensiun tiba, Djoko tetap dikenal sebagai pionir dan kiblat penelitian spesies amfibi. Dia pun tetap rajin menulis. Katanya, manusia punya ingatan yang sempit dan cepat lekang. Dan sejarah hanya berbeda tipis dari lupa.

“Selagi bisa mencatat, saya akan lakukan,” imbuh Djoko yang menyelesaikan studi magister dan doktoral di Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, Perancis.

Setelah 45 tahun mengabdi sebagai dosen ITB, dia baru merampungkan 22 jurnal internasional. Karya ilmiahnya tercatat ada 163 publikasi baik nasional dan internasional serta lebih dari 20 buku bisa dinikmati melalui google scholar.

Sebelum pulang, Djoko kembali membuka lembar dokumen dalam ponselnya. Ada juga foto-foto hasil perjalanan keliling 32 provinsi. Hanya Bangka Belitung dan Jakarta yang belum ditelitinya, katanya.

Kali ini, dia berkeinginan untuk menulis teori evolusi yang membentuk organisme alam di Indonesia. Djoko ingin mempopulerkan katak. Sebab, katak tidak termasuk sebagai satwa dalam kebudayaan Nusantara sehingga butuh penjabaran ihwal kelestariannya.

“Bukankah tugas semua pihak untuk memberi arti penting dalam hal riset, mencari ide baru, lantas memberitahukan kepada semua orang? Saya pikir itulah inti dari hadirnya ilmu bagi kehidupan,” pungkasnya.

Selagi ada katak berhabitat di suatu hutan tropis Indonesia, selama itu manusia masih punya harapan mencegah dampak buruk perubahan iklim. Namun sekali lagi, Djoko katakan, itu tergantung kepada upaya konservasi kita hari ini. (***)